2021年5月18日掲載

流行りのnanoVNAを急遽調達し、単機能のアナライザ専用機を作りました。60台目と同じ乗りで箱に入れます。

長く使っていたMFJ-269が調子悪くなってしまったためですが、もちろん修理はお願いします。

2021.5.15 撮影

中身は、nanoVNA一発です。最近はどこにでもありますね、おじさんに優しい、4インチ液晶もの もあるようですhi

これを小さな箱に入れます。タカチのSW-125Bという程よい寸法のの手持ちがありましたので、活用することにしました。

箱の中は、まさにnanoVNA一発で、配線はいたって簡単。引き回すのは、電源とアンテナ端子だけです。

電源は、ありあわせのスナップスイッチを、オリジナルのスライドスイッチに並列につなぎます。

アンテナ端子は、CH0端子を引き出します。使いやすいように、M型コネクタに引き出すのがいいですね。

短い同軸を使えば完璧ですが、どうせSMAコネクタも置いたままだし、HFでしか使わないので、ここは簡易に、

ツイストペア線で配線することにしました。もうひとつのCH1端子は使わないのでそのまま放置してOKです。

操作用に、リング状の操作スイッチからも何か引き出しておく方が便利でしょう。

プッシュスイッチ3つで良いかと思いましたが、簡単なものだと、チャタの塊になって使いにくそうなのは明らかなので

(というより、ほとんど使えない?)、今回はこだわらず、画面タッチですべての操作を行うことにしました。

一方、USBは必須です、充電目的です。箱に楕円の小穴をあけて、Cタイプのコネクタが刺せるようにしました。

右側の青いのがスナップスイッチ。Mレセプタクルにはツイストペアで配線しました。

以上のようなことで、部品さえそろっていれば、計画~穴あけまで、半日コースでしょうか。正面の角穴さえ開けばできたも同然です、簡単です。

この状態で、CALをとれば直ちに使えます。

実際に使うケーブルをつないで その先っぽでCALしたら、給電点の生のアンテナの様子がわかるのではないかと思います。これはVYFBです。

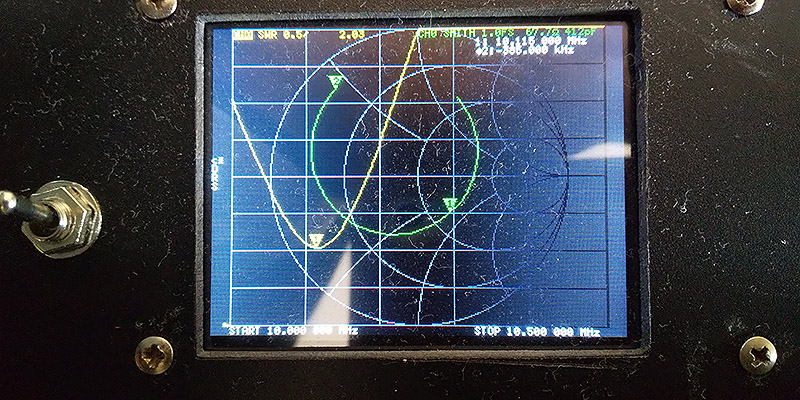

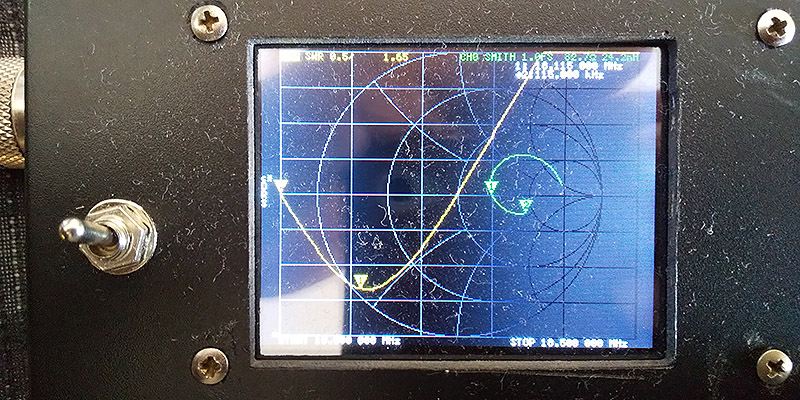

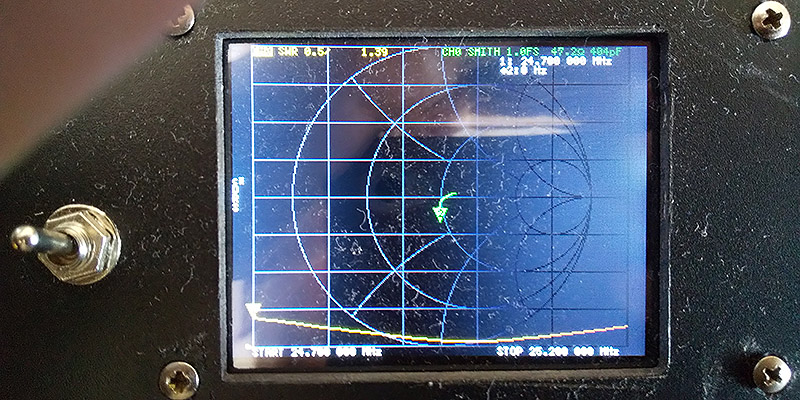

表示は3つ: SWR、スミスチャートと、リアクタンスチャート。 Rのチャートも書ければよいのですが、私のVNAのファームには入っていないようでした。縦軸は適宜見やすくなるように合わせます。

ということで、手軽に、FBなアンテナアナライザー(もどき)を作ることができました。MFJはもう要らないかも!

さっそく使ってみました。新設したWARCバンドのワイヤーアンテナです。

黄色い線がSWRで、縦軸は0.5目盛りです。

左から10M、18M、24Mで、スキャン範囲は、10M:10.0~10.5M、18M:18.0~18.5M、24M:24.7~25.2M

Rのチャートは表示が煩雑になるので消してしまいました。

これは本体出口でCALをとったものなので送信機から見た特性ですが、ケーブルの先っぽでCALしといて 給電部にATUを入れてみたら、ATUの動作もわかりそうで なお一層面白そうです。結構面倒かな。。。