VFO-1 を使う!

2007年2月3日 掲載

AMにアクティブに出たい として、手っ取り早くやるにはまずVFOということで、「VFO-1を使うぞ」 という企画です。もちろんAMシステム用です。

問題はとにかく安定度。DDSが難なく実現できるこの世の中で、真空管の機械を使おうというのですから、それなりに根性が要ります。外観は、 も、ち、ろ、ん、 AMのシステムに整合をとります。とにかくばっちりやります。

何を今更、、、 とかは 言いっこなし! どこまでQRHを押さえられるか、お楽しみに!

QRH低減に向けた課題

課題は2つ。①電圧変動対策と、②温度変動対策 です。電圧変動対策は簡単;定電圧回路一発です。②温度変動対策は面倒です。これにつきます。

温度変動の原因は2つ。①筐体外:周囲温度(外気温)の変動、②筐体内:部品や回路(真空管自身、定電圧回路やトランス等)の発熱。外気温の変動は致し方有りません。②は、電力の消費をするわけですからそれに見合う温度上昇があって当然。①②とも温度補償で押さえることになります。

温度補償の考え方

講釈するつもりはありません; で~も、温度補償には2つの考え方があると思っています。①スイッチ投入後定常状態に達するまでの間のドリフトをなるべく抑えるようにするか、②周囲温度変化に伴う周波数変化をなるべく抑えるようにするか、、、 ともすれば①にフォーカスして一生懸命調整する事になりがちでありますが、ここはぐっとこらえて、②に持っていきます。スイッチオン数時間エージングした以降は、昼夜の外気温変化があってもピクリとも動かない というものにするのが目標であります。

といっても①も忘れたわけではない。努力対象であります。

さて、以上を念頭に、VFO-1をリファインします。

VFO-1と書いていますが、実はここでベースにしているのは、米国Lafayettee社向けOEMのHE-74であります。出力周波数切り替えのスライドスイッチがバンドスイッチに吸収されてしまっていることをのぞき、全く同じ。

VFO-1の状況

それで、VFO-1の状況ですが、吹き出し口にストローを付けた小型のブロワを用いて、これっ と思う部品に片っ端から風を当ててみます。温度感度の高い部品に風をあてると、ス~ッと周波数が動くので、そのような部品は何とかしないといけないとすぐに分かります。

と一口に言っても、答えはそうは簡単には見つからない(問題はすぐ分かりますけれど、、、)。回路的な工夫はもちろん、部品取り付けの工夫や、もちろん部品そのものの選定も大切になります。

このDDS時代に あえてこういうことをやって、何とかVFO-1を再生しましょう(してみましょう)というのが、この企画でありますhi

以下、回路、部品選定、部品配置 から見直しをしてみました。

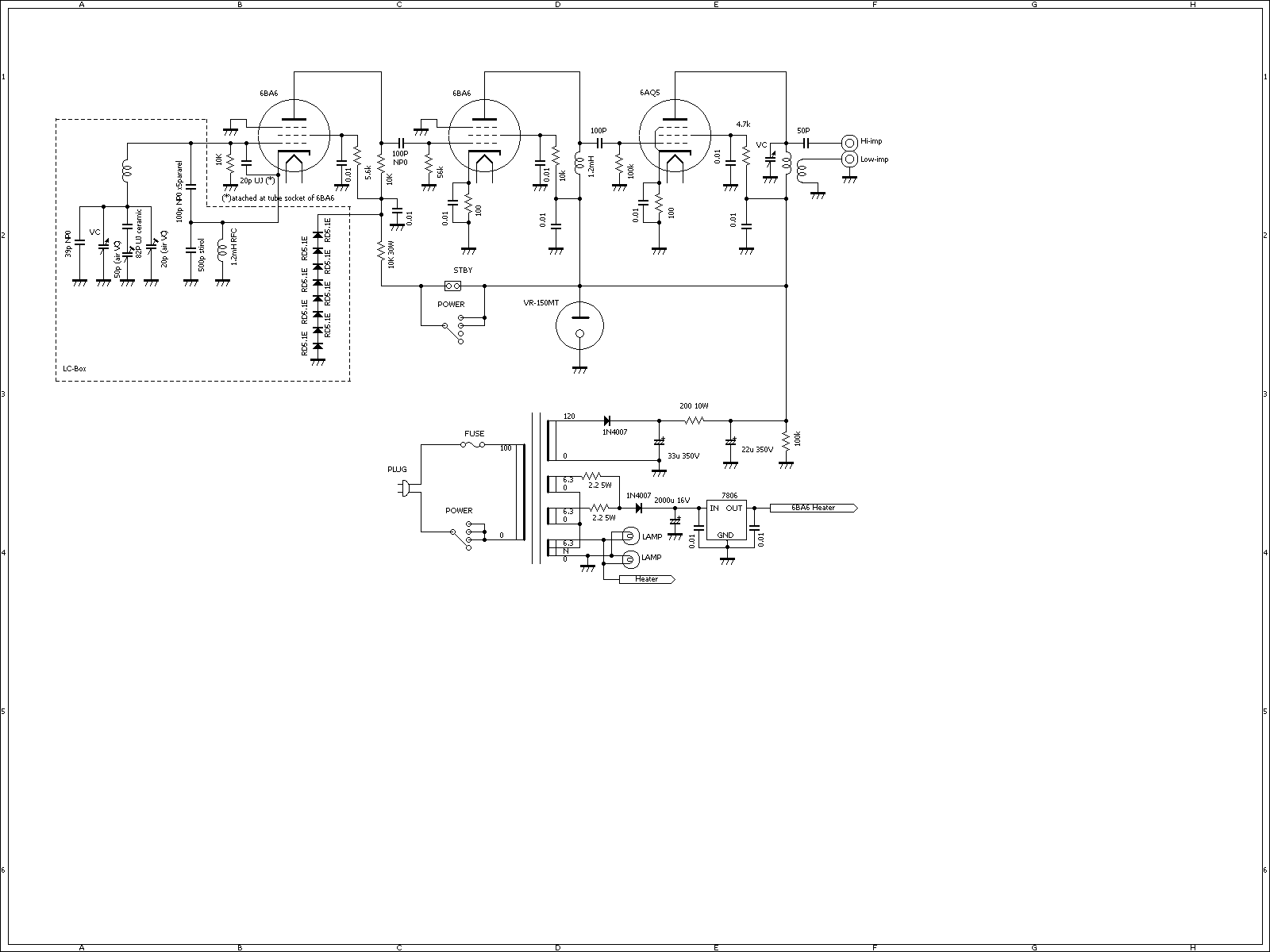

回路

発振周波数に効くところはちゃんと押さえます。問題は、冒頭に述べたように、温度と電圧です。

まず電圧関係。B+の安定化補強とヒーターの安定化は必須であります。B+は低電圧放電管で安定化されていますが、さらにツエナーを追加します。私は、温度係数が0に近い5Vのツエナーを8本直列にして、発振管の電源としました。プレート電圧はあまり高い電圧である必要はないと思っています。ヒーター安定化は、適宜整流して、単純に3端子レギュレータを利用します。

次に温度。

これは面倒です。一定の電力消費がある以上、一定の温度上昇があります。これはFANとかで排気して防止する以外防ぎようがありません。しかし、風は良くないのでダメ。そうすると、電力消費による温度上昇はさけようがないということになります。それではどうするか。

発熱体とそれ以外の部品間の温度勾配がをなるべく大きくなるようにすること につきます。つまり、発熱体を熱的にシールドして、発熱の影響(正確に言うと高温のものがある ということの影響)が長時間、他の部品に及ばないようにします。この「長時間」というのがポイントです。

熱の影響

発振周波数に関連する部品の温度特性はみんな異なります。一般的な温度補償で、これは「最終的には」キャンセルされるはずです。しかし、熱的な重さ が異なり、最終状況は一緒であったとしても、そこに至る「過程」は異なります。つまり、スイッチ投入後、温度が徐々に上昇するとき、まず最初に影響が出るのは熱的に軽く動くもの の影響です。その後、熱的に重いモノノ影響がじわじわあらわれて、最終的に平衡状態に達するわけです。

それで大事なことは、スイッチを入れて10分とか15分とかでどのくらいQRHがあるかは、熱的な重さのばらつきの影響が出やすい ということですこれが冒頭に述べた①。一方、夏と冬の温度差のようなゆっくりした変化は、「最終的」な平衡状態に達したときの状態で計ることになります。これが②です。

さてそれで、熱的な重さに差があるとすればどうするか。関連する部品「全体」の温度が、「ゆっくり」変化するようにしてやります。そうすれば、重いものも軽いものも同時に変化します。これが、先程述べた、「長時間」のポイントです。

環境作り

ということで、部品の温度が、発熱体の影響を受けて、全部均一にゆっくり変化するような環境を作ります。このためには、LCボックスが重要です。ここでLCボックスは、温度的な環境作りのために重要なのであって、電気的なシールドとか、そういったものではありません。

それで、どうそういう環境を作るかというと、このボックスで、上述のように、発振周波数に関連する部品の温度 が ばらつきなく「全部同時」に「均一」に変化する(ゆっくり変化する)ようにするようにする。要は、周辺から熱シールドするわけです。

そのために、①発熱体と熱的に分離した構造物を作って、その中に部品を全部ぶち込む(つまりはLCボックスです)。②それによって、LCボックス全体の部品の熱容量を大きくして、③外部の発熱体から見たLCボックスへの温度勾配が大きくなるようにする。④結果的に、LCボックスは、内部の部品共々、全部が発熱体の温度になじみながら「長時間かかって」、「ゆっくり」と温度変化するようになる。⑤つまり内部の部品も、全部「同時」に温度変化するようになります。LCボックス「内部」では温度勾配を持たないようにする わけです。

もちろん、近場に真空管を置かない など、部品配置上の配慮も要ります。スイッチ上昇時にはじわじわと温度が上昇するとはいえ、たとえばLCボックスの近くに真空管があったりすると、その近辺だけは板金の温度が異様に高い というようなことになる。こうなると、LCボックスに収納されているとはいっても、その近くにある部品と、遠くにある部品では、温度上昇のプロファイルが異なってきて当然。つまり、「全体」がいっぺんに動くわけではなくなる。。。

こういった意味では、LCボックスと発熱体(真空管など)の間に、熱シールド板をたてることも効果があります。経験上、木の板が簡単で効果が高いです。LCボックスの内面に、ホームセンターなどで売られている「防熱シート」のようなものを貼るのも良いかもしれません。とにかく、「ゆっくり」「全体が」「一度に」動く ようにもっていくことです。

結局このような注意を払うことで、昼夜の周波数ずれを防ぐとともに、スイッチ投入時の(温度がじわじわ上昇するときの)QRHを極力抑えるわけです。

さて、温度補償

もともとチタコンを使った温度補償コンデンサが取り付けられていますが、もうちょっと何とかしましょう。バリコン(エアトリマ)で常数調整ができるようにするとか。。。

それから真空管の電極容量の初期変動(スイッチオン直後から、容量増加の方向に動く)も何とかしたい。この目的で、6BA6の1ピンと7ピンの間にも小容量の温度補償コンデンサを入れてみました。ピンを伝ってくる熱 で温度補償をかけようと言う小技であります。

逆に、ピン周りの温度変化で関連部品の常数が影響を受けないよう注意が要ります。たとえばプレート負荷のRFCは抵抗に交換してしまったほうが安心でしょう。

さらに温度に関連することとして、スタンバイの方法があげられます。オリジナルのVFO-1は、動作時のみ全体の電源が供給されるようになっています。簡単にスタンバイ制御する方法としてはこれしかないのでしょうが、これではスタンバイするたびに温度変化が繰り返されます。上に述べたの設計思想とも関連しますが、エージングプロセス中のドリフトのプロファイルはここでは考慮しないことにしていますから、これでは都合が悪い。そこで、バッファの6BA6と終段の6AQ5には常時電源を供給し続けるように、スタンバイ時には発振管だけが動作切り替えされるようにします。

これによる発熱(主として6AQ5と電源トランスからの発熱)はそれなりに大きなもので、スイッチオン後30~40分もすれば筐体温度は大体安定するようになります。そして設計思想上、この状態で、(外気温がゆっくり変化したとしても)一定の周波数で安定するようになります。

細かな話としては、AC100V側の変動でヒーター電圧が変化し、6AQ5等の消費電力が変化する とか、定電圧回路の抵抗等の消費電力が変化する などの問題があり、これが庫内温度に影響を与えます。100Hz以下をターゲットとするときは顕著に効くように感じました。

部品選定

温度補償コンデンサの選定だけがポイントのようですが、どおして どおして、、、

まず基本的な事柄として、発振管6BA6。これはけっちてはいけません、新品に交換します。温度補償の微妙な調整をしようと言うのですがら、素性の分かったものを使った方が良いに決まっています。

次に部品の温度特性という観点から。 まず重要なのは絶縁物です。ステアタイト以外の絶縁物はなるべく使わないこと。たとえば、バンドスイッチのベークライトのウエハーは、いろいろ汚れているということもあるかも知れませんが、全くNGです。私は50Mはあっさりあきらめ、発振周波数に影響するところは3.5Mだけ としてしまいました。温度補償のスチコンを取り付けているラグ板もNG。タイト製のものに交換します。ピストントリマもこの際けちらず、タイト絶縁の半固定バリコンに交換します。

メインのバリコンの絶縁はスチロールのようですが、バリコンごと交換しよう とかいうのはちょっと大変でしょうか。。。

球のソケットも、熱で大きく温度が変化します。タイトにする? 私は元のまま、交換していません。

最後に、小物部品ですが、球のソケットのピンに直づけせざるを得ない部品は、温度変化に鈍感な物を用いることが重要。抵抗以外は考慮が必要で、例えばRFC(プレートとカソード)やコンデンサ(出力取り出し用)など。回路にも関連しますが、プレート負荷のRFCは抵抗に交換し、出力取り出し用コンデンサはNP0特性の物を用います。カソードのRFCは後述するよう、取り付け位置を変更します。

部品配置

先に述べたようなことで、LCボックスが特に重要です。この観点からは、ボックスの6面が均一に温度変化するのが望ましいですが、VFO-1ではLCボックスの底板がシャーシと共通ですので、そうはいきません。シャーシの温度変化が残りの面に伝搬して、それで庫内の温度が変化するような形になります。すぐ隣に6AQ5が居るのが気にくわないですが、とはいえ、既製品の改造ですから仕方ないところは目をつぶるとしましょう。

それで、ともかくそのようなLCボックスですが、その中に発振周波数に関連する部品を全部収納します。LCはもちろんですが、温度補償関連も全部。

忘れがちな重要部品は、もともとシャーシ裏に取り付けられている6BA6カソードのRFCです。風を吹いてみるとすぐ分かりますが、発振周波数に対する影響は顕著です。しかもピン直づけと来ています。これもLCボックス内に移設するのが良いです。

6BA6の1ピン/7ピン間に入れるコンデンサは、ソケットのピンのなるべく根本の方に、リード線を短く切って直づけします。熱容量上、チタコンはNG; セラミックコンデンサを用います。本当は、このコンデンサもLCボックスに入れたいところですが、そうすると、LCボックスから真空管がニョキッと生えるという、真空管式VFOでよくあるスタイルにならざるを得ないでしょう。これはVFO-1では配置上無理。

もともとシャーシ裏に収納されている大型の発熱体であるドロッパ抵抗・ブリーダー抵抗は、シャーシ上に移設。ただでさえLCボックスの底板がシャーシで構成されているのですから、発熱体の影響がなるべくシャーシ自体に及ばないよう、シャーシ内には発熱体は置かないようにします。

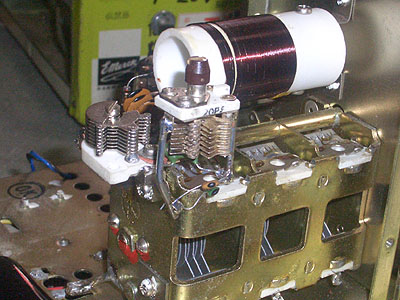

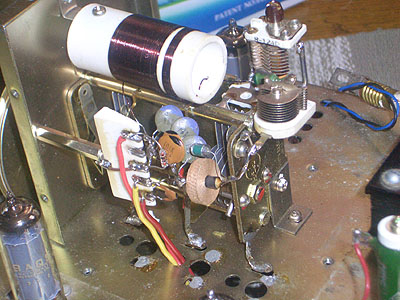

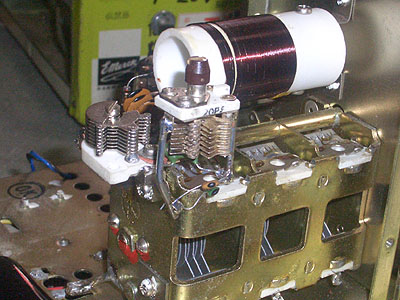

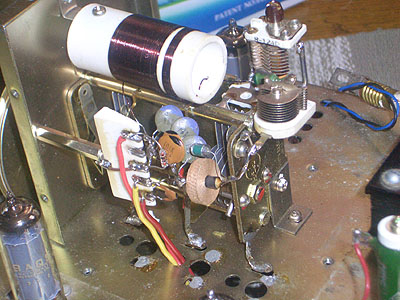

ご参考までに、部品取り付け状況等の写真 数枚を示します。

紫頭のセラミックコンデンサを温度補償用に使用。RFCは6BA6カソードのもの。

紫頭のセラミックコンデンサを温度補償用に使用。RFCは6BA6カソードのもの。

詳細は述べませんが、真空管とLCボックスの間に木の板などをたてると、熱シールドの効果が高いように感じました。本文中にも述べたように、LCボックスの内面に、ホームセンターなどで売られている「防熱シート」のようなものを貼ると良いかもしれません。

詳細は述べませんが、真空管とLCボックスの間に木の板などをたてると、熱シールドの効果が高いように感じました。本文中にも述べたように、LCボックスの内面に、ホームセンターなどで売られている「防熱シート」のようなものを貼ると良いかもしれません。

バリコンは位置の関連もありますが、出力の6AQ5がLCボックスの横にあるのがどうも気にくいませんね、そこで、その間に熱シールドを入れてやって、ちょっとでも何とか と考えるわけです。。。

調 整

よく使う周波数で温度補償を調整します。私は、現状の3.5Mバンドでも、帯域拡張後の7Mでも、よく使うだろうと思われる周波数として、3.570MHzを調整の中心周波数としました。

調整環境は、①真夏、②エアコンを効かせられる2階の部屋。エアコンなしでは室温は35度C; うだるような暑さです。一方エアコンをフルパワーで効かせると、真昼でも27度Cまでコントロールできます。

さて、調整には根性と根気が必要です。エアコンを入れたり切ったりして室温を変化させて調整しますが、温度変化にじっくり時間をかける必要があるため、調整は一日1、2回が限度。短期にまとめるのは無理です。ただただ根気よくやるのみ。

で、どんな調整をやるかというと、まず、温度補償のコンデンサをpF単位で取り替えつつ、温特を追い込む。とっかえひっかえ になりますが、とは言っても値の制約もありますので、ある温度係数(-750とか、-330とか)に換算して2pFとか3pFとかの違いを作るようにしながら様子を見ることを繰り返します。つまりはこれが調整。

具体的なことを私の例で紹介すると、UJ(-750)の15pF(相当)で若干補償が足らず(温度とともに周波数が下がる。2時間で1.5Kから2KHz)、これを、同じくUJで22pF相当にすると、同一条件で+3Khzほど動く状態; 過補償 になりました。そこで、間を取って、UJで17.8pF相当に付け替えると、+0.5kHzほど動く状態; 若干の過補償 ということで落ち着きました。

何を言いたかったかというと、この段階の調整、追い込みには、このくらいの微妙さでコンデンサを触ること(根気)が必要 ということ。

エクセルを駆使して計算してみたら分かりますが、数MHzで数kHzのドリフトを押さえるにはどのくらいの値(と温度特性)のコンデンサを、どのくらいの単位で取っ替えればよいか、また、それが設計からずれたときに、どのくらいの残留誤差(補正しきらずに残る誤差)が出るか、それなりにシビアであることを知っておく必要はあります。ある程度のカットアンドトライも要りますから、相当量の部品を使います。

また、時間もかかります。コンデンサは半田付けの熱の影響をもろに受け、それが周囲になじむまでたっぷり24時間、丸一日は必要です。ですから、コンデンサを取り替えつつ様子を見るのは、ことばでいうと様子を見る ということなのですが、せいぜい2日に一回。根気の勝負になります。

まあそうして、とにかく切った貼ったを繰り返し、その世界の成果として0.5Kくらいの変動まで追い込めれば、ますは 第一段階はOK。

しか~し、これで終わるわけではない。AM用VFOとしては実はここがスタートで、まさにここから、上で "一日2回が限度" と書いた調整をはじめるのです。さて、どこまで追い込むか。。。追い込めるか。。。 上の写真で温度補償調整用としてつけてあるバリコンを使って、ひたすら根気よく追い込む。。。 勝負をかけるわけです。慎重に、大胆に!

結 果

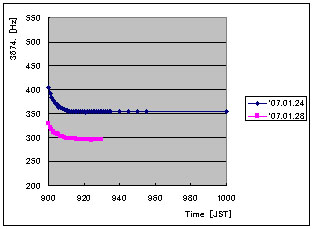

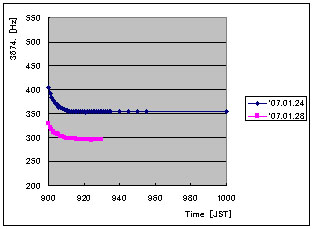

ということで、真夏に行った調整結果を真冬に検証したもの が下のグラフです。朝9時直前にスイッチオンし、45秒後の9:00から1時間後までをプロットしてみました。

プロットが2本あるのは2日実験したため。室温は、1日目:1月24日は12.7度、2日目:1月28日は9.4度で、実験中の変化はありませんでした(ノウハウ: 人体の影響が結構大きいので、測定時以外は退出する必要があります! これをきっちり押さえる目的で、わざわざデジタル表示の温度計を買い込みました)。

結果を見ますと、

まず温度の影響ですが、3.3度の温度差で、最終的に60Hzくらいの周波数差が出ました。これが、このVFOの製作方針とした温度補償の性能で、1度あたり20Hz弱動くことがわかります。若干、過補償気味です。調整次第で、もう少し押さえ込めると思います。

ドリフトは、、、 スイッチオン後15分程度で安定になります。特にここを追い込むことを力を入れたわけではありませんが、熱的に「均質に」「重くする」 ことをがんばった結果がこれだと言えると思います。

また、夏と冬の温度差によっても、立ち上げ初期の ドリフトのプロファイルはあまり影響を受けておらず、温度の吸収 という意味では、そこそこ追い込めたと思っています。

---------------

ということで、それなりに使える安定度を持ったVFOの完成。【外観含め、もはやVFO-1ではない!!】

AMではキャリヤが出っ放しですので、最近のデジタル機で聞かれるとQRHが(もしあったら)モロにわかるという恥ずかしい状態になりえますが、このくらいなら、実用上、スイッチオン直後から使用してもほとんど問題ない状況と思います。

あと課題は、周波数読み取り精度か。まあ、じっくりおつきあいするとしましょう

紫頭のセラミックコンデンサを温度補償用に使用。RFCは6BA6カソードのもの。

紫頭のセラミックコンデンサを温度補償用に使用。RFCは6BA6カソードのもの。 詳細は述べませんが、真空管とLCボックスの間に木の板などをたてると、熱シールドの効果が高いように感じました。本文中にも述べたように、LCボックスの内面に、ホームセンターなどで売られている「防熱シート」のようなものを貼ると良いかもしれません。

詳細は述べませんが、真空管とLCボックスの間に木の板などをたてると、熱シールドの効果が高いように感じました。本文中にも述べたように、LCボックスの内面に、ホームセンターなどで売られている「防熱シート」のようなものを貼ると良いかもしれません。