400系の機器には、①FLdx2000、②FL2000B、③FL2500の3種類のリニアアンプが用意されていました。これらは、いずれも、400系にマッチしたデザインの筐体の中に出力500Wの増幅回路を組み込んだもので、当時は十分パワフルなアンプでした;パワフルさだけをとると、今でも十分使用可能かと思います。以下、発売順にいきます。

リニアアンプ

FL2000B, FL2500 and FLdx2000

Stuck in someone elses frames?: Break Free!

まず、FLdx2000。 1967年10月発売 46,500円

私はいつも、dxの部分は小文字で書いていますが、本当はFLDX2000 であり、FTDX400であります(実はFTdx560のカタログには、「FTdx560」と書いてありますが。。。)。字面(ジズラと読んでください)や見た感じが「FTdx400」の方が良いので、こう書いているだけ。八重洲のこのリニアアンプには、俺はFLDX2000 っだ! と、パネルに大書してありますhi。

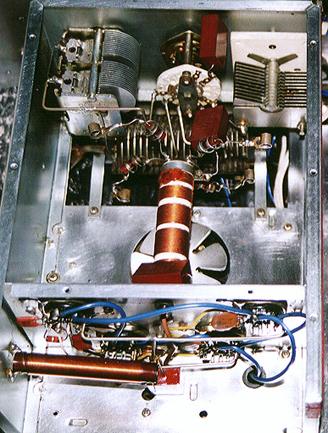

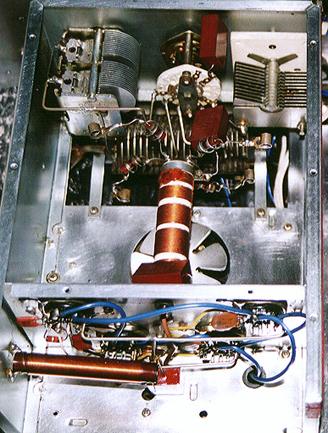

それはさておき、このアンプは6KD6を4本仕込んだアンプ。回路はいわゆるベタコンGGです。第1グリッドにバイアスがかけられている以外、2つのグリッドはアースされています。AB2クラスで動作; 100Wドライブで、各バンドで概ね500W出ます。

電源は100Vから240Vまで、種々の電圧に対応可能です。高圧は約1100V; 840Vを整流して加えられています。

回路図

入力マッチング回路は、バンド毎に最適化されたものはなし。リレーを通ったあと、28M用だと思える小さなLCで構成されたπ回路を通って、6KD6sのカソードに直結されています。出力側に通過型の電力計/SWRメータが付加されており、便利に使えます。

6KD6は半円状に横倒しに配置され、下からファンで空冷するという 冷却方式です。

真空管は下に凸の半円。ファンは一個。いずれも上がパネル面

次にFL2000B。 1969年9月発売 79,800円

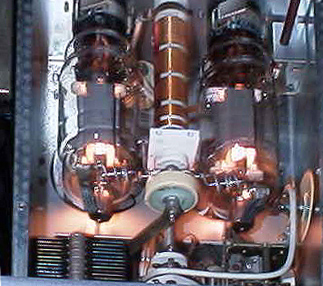

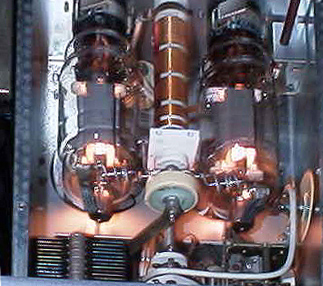

FLdx2000が6KD6というテレビ球を用いたのに比較して、572Bという本物の小型送信管を用いたリニアアンプ。2本並列のGG。FLdx2000同様、100Wドライブで、各バンドで概ね500W出ます。

高圧は、約2200V。840Vを倍電圧整流して供給しています。

平滑コンデンサが100uF6本直列であるためか、レギュレーションが良くないです。当時の限界でしょうか。

回路図

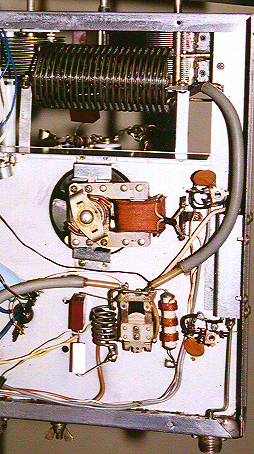

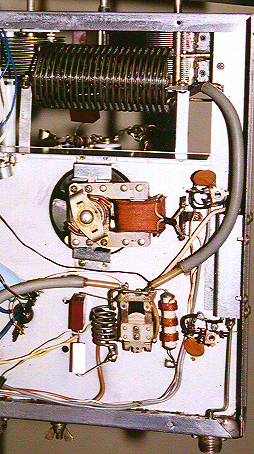

2本の572Bは横倒しに取り付けられ、それぞれの直下から、2つのファンで冷却風が送られるようになっています。

入力同調回路には、FTdx400などの終段に使われているのと同様、結構立派な部品が使われています。バンドスイッチの軸を延長し(2本の572Bの間をすり抜けてプレート側から入力側へ接続)、プレート側と入力側を同時に切り替えるような構造になっています。SWRメータを内蔵している点などはFLdx2000と共通です。

真空管は2本並列に並んでいる。いずれも下がパネル面

右側の写真の右下に黒く見えているのは、28M用のコイル。銀メッキが黒ずんでいるだけで、ビニールチューブをかぶっているとかではないhi。

最後にFL2500。1971年2月 63,000円

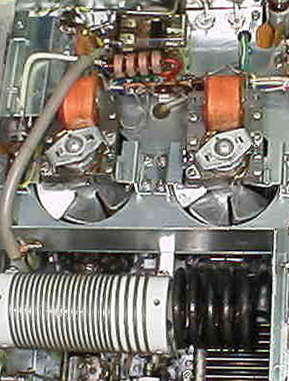

これは6KD6を5本も並列にした意欲的なアンプです。このアンプの特徴は、何と言っても良く出ることです。元気なタマの入ったこの娘を100Wで押せば、500Wの120%超は確実。KW局免を貰うのに利用できます。ものの本によると、7Mでは800W出る という話しもあります。6KD6さんの身になったら大変ですが。。。

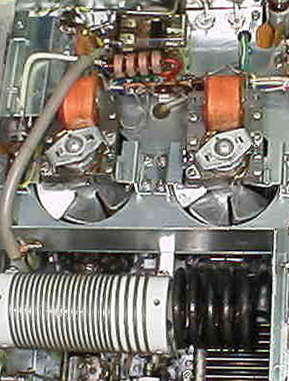

八重洲のこの手のアンプは、終段管を横倒しにして取り付ける習わしであったようで、FL2500も例にもれず5本の6KD6を横倒しに取り付けています。FLdx2000と反対向きの上に凸の半円状に取り付け、下から2つのファンで冷却しています。

プレート電圧はSSBとCWで切り替えるようになっています。高圧をいきなりパネルスイッチの所まで引き回しているようですが、まあ良しとしましょう。プレート電圧は、定格上、SSBで1250V、CWで900Vになっています。

入力側には小さなLが取り付けられています。これは28Mでの入力SWR改善用であると思われます。どの程度効くのか不明ですが、第一このアンプを28で使うと言うこと自体、根性物です。低圧大電流ですのでプレート負荷回路の容量が大きくなっても大丈夫 と言うことだろうと思えますが。そのかわり、ローバンドでは追加容量が大きくなって、結構大変だったろうと想像できます。FL2500には1.9Mが組み込まれておりましたが、このため、アンテナの条件はかなり制約を受けただろうと思えます。回路や内部の写真は、下記雑誌記事を参照下さい。

いずれにしても、FL2500は良く出るアンプです; 出力だけに注目するのであれば、今現在でも十分お買い得なアンプであるといえましょう。

説明記事 pdf file 約400K ラジオの製作 1971年5月号より

6KD6について

「絶対やめたほうが良い」と言われているアメリカ製の6KD6について、何点か知っていることを説明します。

アメリカ製のタマの多くは、GE製、RCA製、シルバニア製のいずれか(あともうひとつあげるとするとWE)です。ブランド名としてはいろいろ、Zenithとかレイセオンとか、あるいはWestinghouseとか色々ありますが、作っている(いた)のは大体この3つとみて間違えありません。

今どうなのか、正確なところは知りませんが、シルバニア は、Phillips の資本下に入って持ち直しています。現在手に入る、Phillips ECG というブランドのタマは、実はシルバニアの現在の姿、現在のブランド名です。RCAは今も作っていると思っています。

見分け方

GE製は、タマの名前が打ってある所の少し下に(名前の下の「U.S.A.」の下に)、「点々」がいくつか打ってあります。GE Dot と呼ばれる、GE製のタマの特徴です。たとえば

RCA製は、角を落とした長方形で囲まれたタマの名前が、球の上の方に印刷されているのが特徴です。

角が落ちていると言うところがミソです。

またシルバニア製は、この2つの特徴がない物 と思えばOK。

真空管はOEMやりとりが頻繁にあったようですので、ブランド名より、こういった製造業者を知るすべを持つべきです(知って どうなんだ という話もありますが。。。)。たとえば、GEブランドでも明らかにシルバニア製 とか、RCAブランドでも明らかにGE製 とかいうのがあります。

たとえば、

は、きれいなRCAの箱に入った同ブランドのタマですが、くるっと回すと

GEドットが付いており、明らかにGE製と判断できます。

これもRCAの箱には入っていますが、実はシルバニア製です。

これは?

上の例に従うとRCA製にも見えますが、名称が球の下の方に印刷されていますね。そこで、くるっと回すと、

上の例に従うとRCA製にも見えますが、名称が球の下の方に印刷されていますね。そこで、くるっと回すと、

Made in JAPAN と書いてあったりしますhi

グリーンベルトと電極構造からすると、これは東芝製ですね。

このあたりのことを良く知っておかないと、GE製の6JS6Cはダメ、とかいって、RCA製の6JS6Cを毛嫌いしているだけかもしれません。。。RCAも嫌いだ、東芝じゃなきゃィヤだ といわれればそれまでですけれど、実は、上記の通りRCAブランドや シルバニアブランドの東芝製もあったりします。。。。

あと、ブランドの問題ではありませんが、これはダメ。

click to enlarge

Westinghouseブランド・シルバニア製のようですが、上のリンクにあるいくつかの6KD6に比べ、少し太短くてずんぐりしていると思いませんか?

ピンのところから電極構造を見ると、内部で2本並列に接続された構造になっていることがわかります。テレビ用にはよいのかもしれませんが、さすがにこれを401の終段に使うのはちょっとどうかと思います。

この球は、もともとは6KN6と呼ばれる(た)球なんじゃないかと思います。。。 調べてみてください!

いずれにしても、アンプ本体自体古いものです。ですから余り凝らずに、使えるタマをうまく仕入れて、アンプ自体を使い切る というスタンスで臨むのが良いように思います。

572Bは今日でも安価に入手できます。1本15,000円もする3-500Zに比較すると、半値以下です。これを勘案すると、FL2000Bは、全体に、コストパーフォマンスの高いアンプであるといえます。出力はFL2500ほど出ませんけれど。

一方FLdx2000やFL2500に使われている6KD6は大変です。新品、ブランド物のタマを5本買うだけで、中古の本体が入手できる金額になりそうです。ヒーターの構成を若干改造して、安価な30KD6を入手して使う というのが良いのではないかと思えます。

あるいは、アメリカ製の人気薄のタマを仕入れるか。。。私は上記を考えながら、GE製でも問題ないと思って使って(使いこなして)おります。

上の例に従うとRCA製にも見えますが、名称が球の下の方に印刷されていますね。そこで、くるっと回すと、

上の例に従うとRCA製にも見えますが、名称が球の下の方に印刷されていますね。そこで、くるっと回すと、