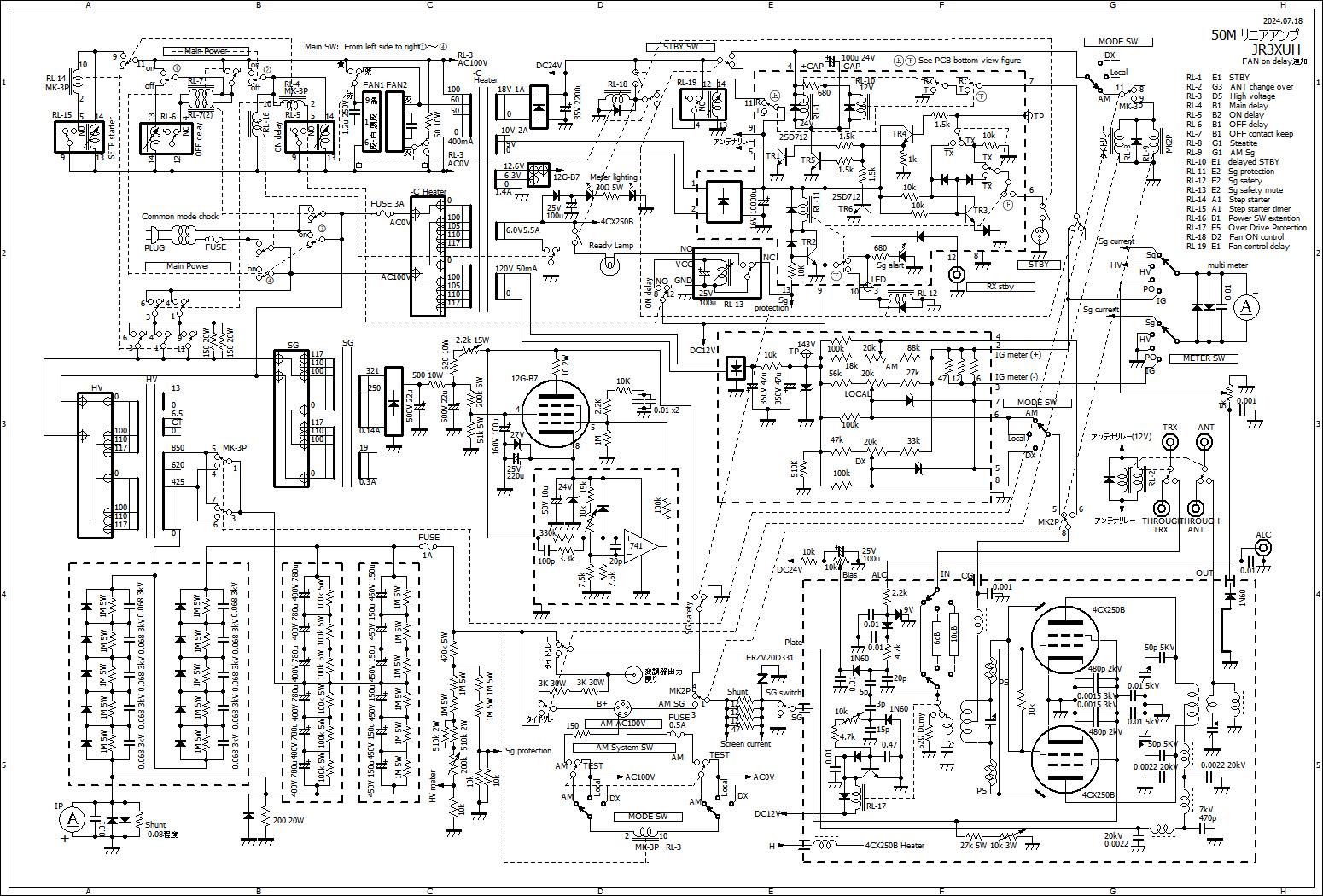

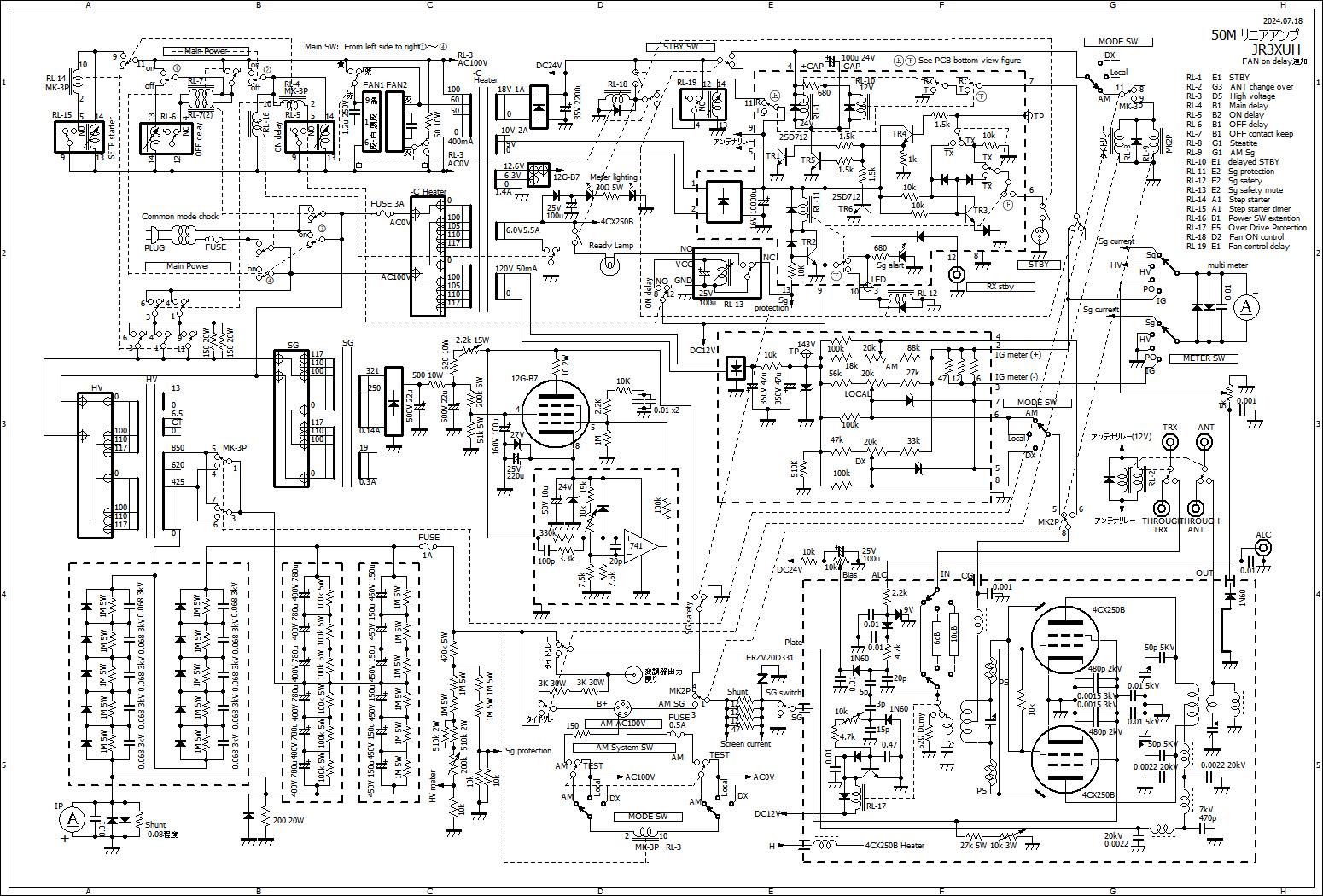

2024.7.13

・予熱時の騒音対策

このアンプはスイッチ投入後約1分の予熱期間が必要です。そのため、コンディションがopenしそうなときはあらかじめスイッチを入れておきたいのですが、ファンの騒音が予熱をためらってしまうほどうるさい問題があります。

フロアタイプならともかく、このアンプはデスクトップタイプなので大問題なのです。

ファンを交換すればよいだけなのですが、とはいえ それはとても大変です。そこで、回路的に予熱中の騒音問題から逃げることを検討します。

ファンは、電源投入後はじめて送信する機会まではヒーターさえ冷却できればよいので、その間は低速回転するようにします。一度でも送信したその後は、全力回転にします。

これで、アンプを予熱するということが相当やりやすくなると期待できます。

・アンテナ系リレーの同軸リレー化

以前から交換したい対象に上げていましたが、実際にアンプを使ってみると裸足で使うときの通過SWRがやはり気になります。補正用のCは入れていますが、針は振らないでほしいというイメージです。

今はタイトのリレーをシールド用の小さな箱に入れて使っていますが、これを、入出力とも、本気の同軸リレーに変更します。もちろん小箱は不要になります。

出力計の接続は面倒になります。今は、リレーの裸の電極からCMカップリング(もどき)で拾っていますが、裸の部分が無くなってしまいまうからです。どうしましょうか。。。

・プリアンプの電源切り換え➜プリアンプのスタンバイ切り替え に変更

プリアンプの電源切り替えは、on/offされた電源を出力する必要はなく、スタンバイ制御の方が便利です。

・スタンバイシーケンスの整理

リレー回路に手を入れることになるので、この機会に、負荷切り替えのリレーシーケンスもきちんと考えることにします。

・その他、ついでにやっておきたいこと

1.電源ソースの200V化

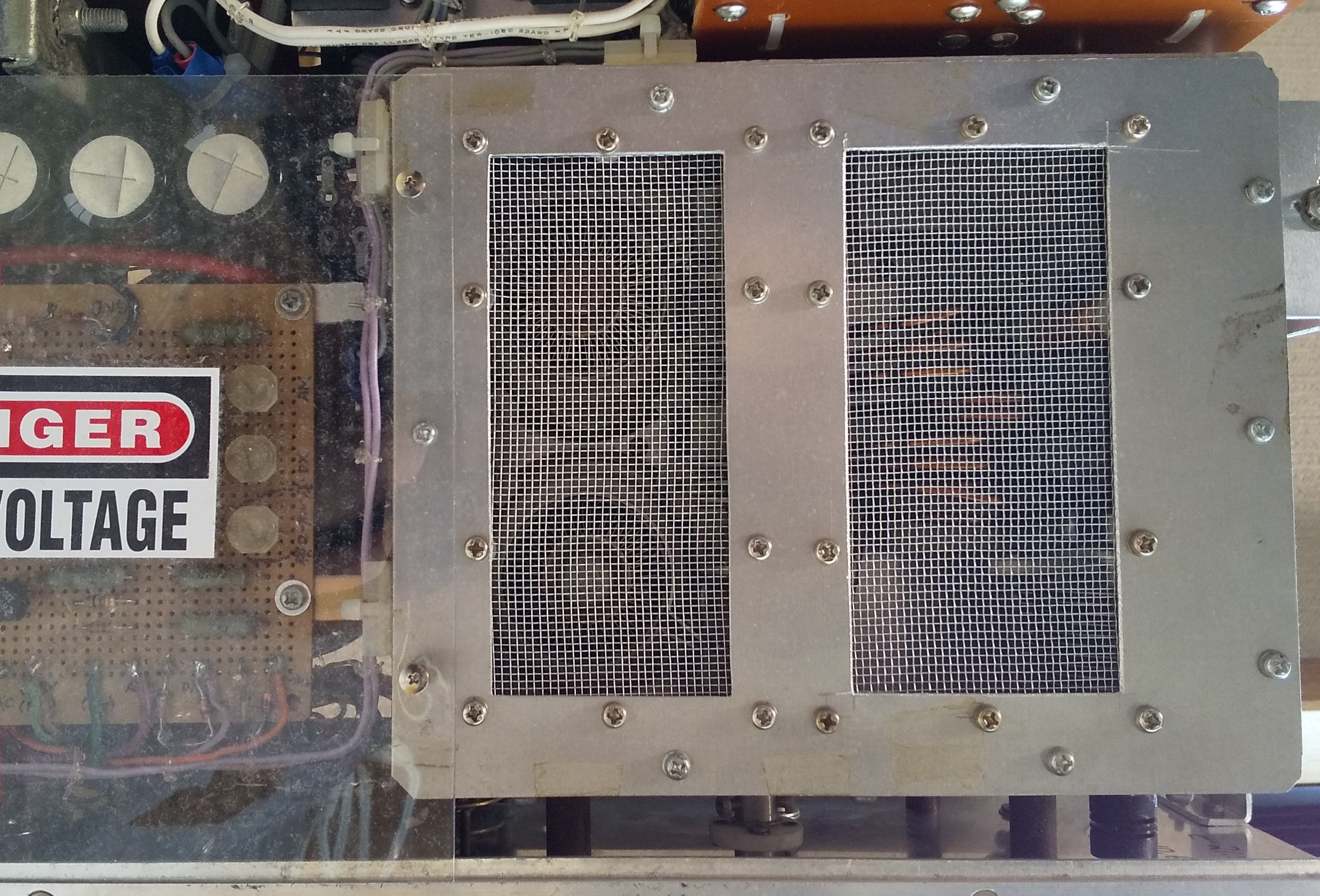

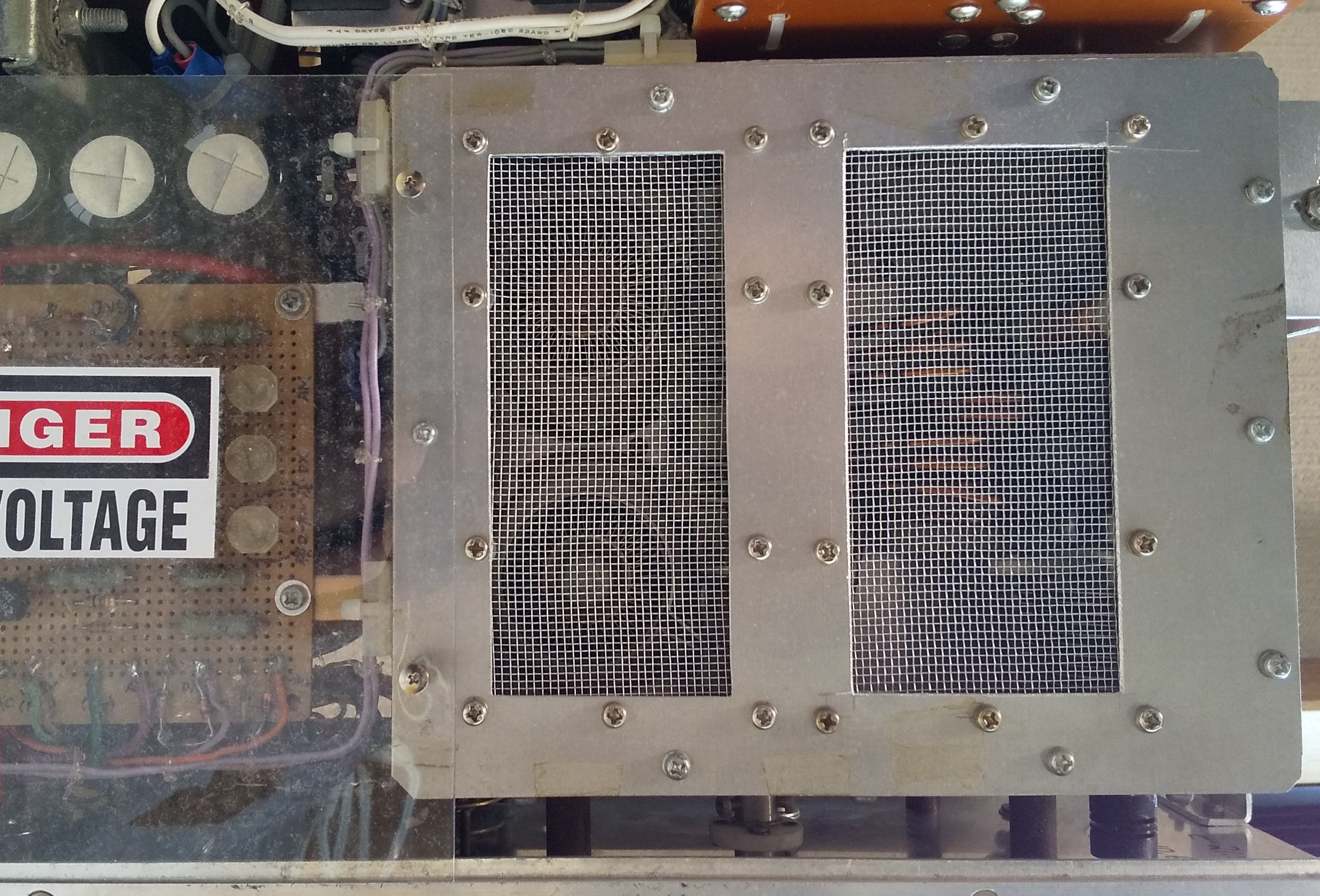

2.ファイナルケージ上面の空気抜け穴をもうひとつ開けたい

・ファンのonディレー

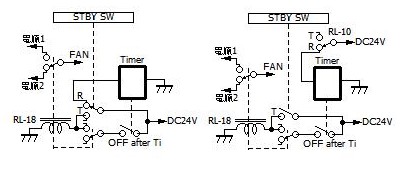

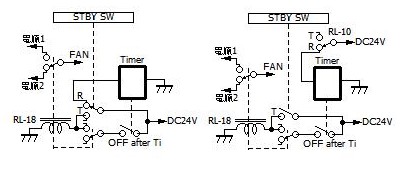

①スタンバイスイッチOFFで電源投入すると、スタンバイスイッチをONするまでファン低速回転。②スタンバイスイッチを一度ONにした以降は、スタンバイスイッチの操作にかかわらず、次に電源スイッチを切ってファンの電源OFFシーケンスが終了するまでフル回転を続ける という仕組みにします。

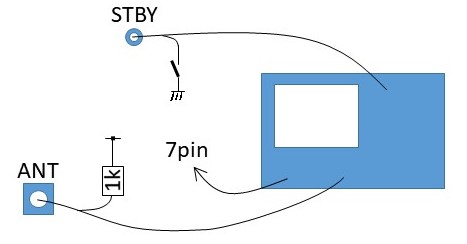

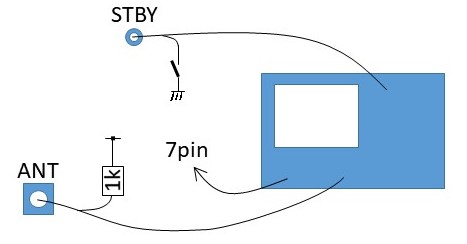

このような機能を実現するためスタンバイスイッチで制御するRL-18を追加し、RL-18の接点を利用してファンに印加する電圧を変化させます。RL-18は、一度スタンバイスイッチをonした以降は自己保持させます。スタンバイスイッチは3回路のものに変更します。

RL-18は手持ちの24Vのものを使いました。

スタンバイスイッチは、スペース的に4極は無理で3極のNKKのS-31-Jを使いました。Sシリーズというごく基本的なものです。どうせなら双投のものが欲しかったのですが、単投のものしか入手できませんでした。回路的にはこれで問題ありません。

一旦ファンをフル回転させたあとでも、電源スイッチを切ることなくファンを低速に戻せれば便利です。

①を経てスタンバイスイッチをOFFした場合には、そのOFFしたタイミング、または最後の送信から一定時間経過後に 自己保持が切れるようにすれば良いです。タイマーの増設は必須です。

前者の、タイマーをスタンバイスイッチで制御する方法が操作的には自然です。しかし、双投のスイッチでないと実現できません。

あるいは、3ポジションの片方跳ね返りタイプのスイッチが入手できるなら、これをスタンバイスイッチにして、跳ね返り側の接点でリレーの自己保持を切る方法もありそうです。時間管理を自分でやればタイマーは必要なく 簡単です。しかし、肝心のスイッチがありませんし、今後の加齢を考えると、パネルのレタリングとの食い違いも気になります。

そのようなことで、tryするとすると、最後の送信から一定時間経過後に 自己保持が切れるような回路にすることになりそうです。タイマーの電源はプリアンプ電源出力をそのまま使ってもよさそうです。何がしか、RL-10を使いまわすことになりそうです。スペースの問題もあるので、作業しながら検討することにします。

スライダックを使って起動時の条件を実験してみると、シロッコは30V弱、排気ファンは60V程度が都合よいようでした。シロッコには200mAくらい流れますから、トランスの60Vタップ+160Ωか170Ω位の抵抗、または、40Vタップ+50Ωくらいの抵抗にします。排気ファンはトランスの60Vタップから直接接続します。

・同軸リレーへの交換

実装上の課題があります。同軸リレーのコネクタ部の凸部の寸法が問題なのです。カタログでいろいろ検討しましたら、東洋通商のケーブル直付けタイプCX-600NCであればぎりぎり実装できることが分かりました。関ハムに出物がないか探しましたが去年の4CX250Bのようなわけにはいかず、安易にオークションで中古品を入手してしまいました。

KW仕様の立派な品ですが、後になって カタログ("pictures/CX-600NC.pdf") に"life expectancy"と言う項目があるのを見つけ、接点物はやはり新品にすべきだったかなとちょっと後悔しました。

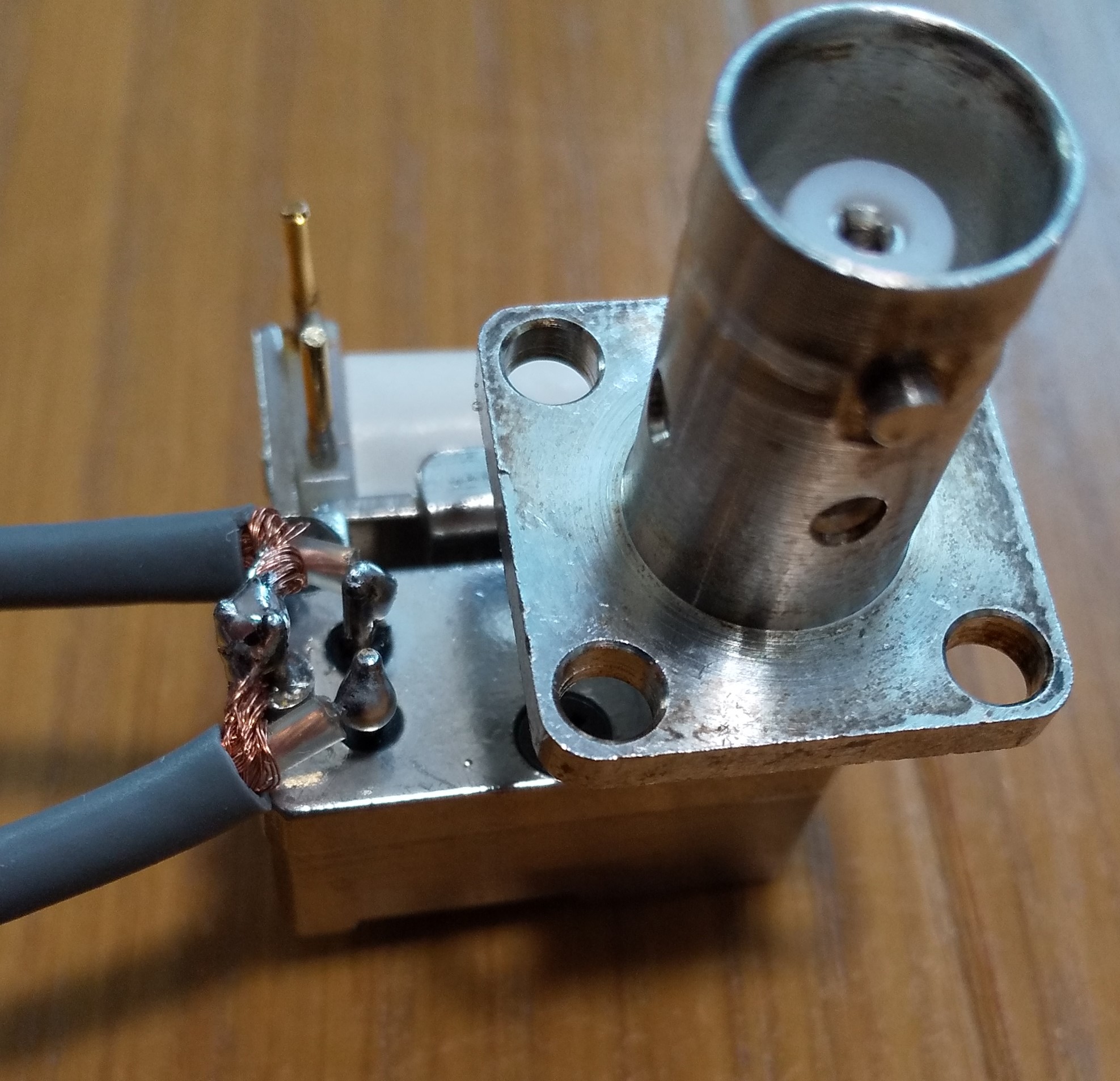

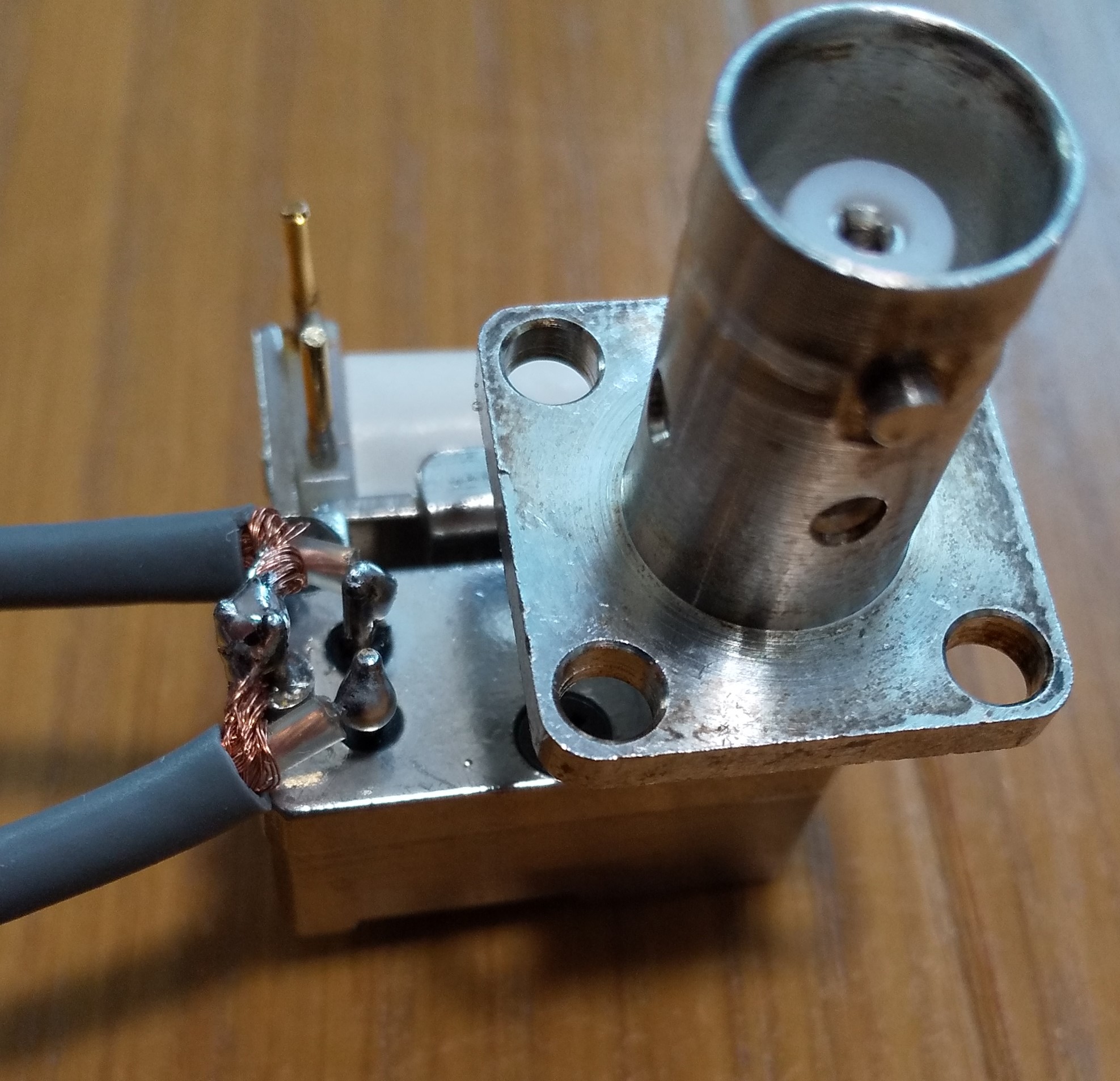

入力側は、扱う電力も小さいので何でもよく、手持ちの、50W仕様のCX-1051Pを使うことにしました。これは新品です。入力側のBNC接栓に直接はんだ付けして固定する計画です。

現在使っているリレーは24V動作ですが、新しい同軸リレーはどちらも12V動作なので、駆動系を変更する必要があります。コイル断線等の事故を考えると直列接続24V駆動でも良いと思ったのですが、直列接続では、互いに、互いのリアクタンスを経て駆動することになり、タイミングが正しく出るのかどうかよくわかりません。この点の不安を払しょくすることができなかったので、並列接続して12V電源からローインピーダンスでドンと駆動する基本回路にしました。

ちなみに、同軸リレーは、いずれも東洋通商製です。

2024.7.18現在、東洋通商さんとは問題なく連絡が取れます。ここ。海外系の女性の方が電話に出られますが、難しいことは社長にかわってくれます。一個でも出荷してもらえます。

今回も電話でお話でき、CX-600NCについて、

・説明書に記載がないが、標準のケーブルは5D-2V。

・芯線は、メクラねじをはずしてU字型のところにはんだ付け。

・編組は胴体に直接はんだ付け

と教えてもらいました。

・プリアンプの電源切り換え➜プリアンプのスタンバイ切り替え

プリアンプは、アンテナリレーの動作タイミングで制御するのがbestです。

プリアンプ増設には電源を出しておくのが便利だと思っていましたが、アンテナリレーを制御するトランジスタ2SD712(TR6)をもう一つ増設して、オープンコレクタで出しておくのが一番都合が良さそうと気づきました。アンテナ直下に設置する場合でも、アンテナ切り替えやスタンバイ切り替えに遅延なく使えるからです。

トランジスタを増設するための基板上のスペース確保のため、12V系の平滑コンデンサとして10,000µFに並列に入れていた25V2200µFは撤去することにします。

結局RL-10をプリアンプの電源切り替えとして用いることは廃止します。また、この際、基板の12ピンと9ピンをジャンパーを切断して得られる "送受に応じてSgをダイナミックに制御するオプション" も廃止することにします。

・スタンバイシーケンスの整理

スタンバイシーケンスは、PTTに直結したRL-1と、それを少し遅延させたリレーのタイミング差を利用して作ります。従来、プリアンプの電源制御に使っていたRL-10を、この目的の "少し遅延をさせたリレー" として使いまわすことにします。名称も変更します。RL-10に並列にCを接続し、その値を調整して適切なディレーを得ます。RL-2:アンテナリレーの動作時間は カタログより20mS程度のようですから、これ以上のディレイ(例えば50mS程度)が取れるようにします。680Ωとの組み合わせで、ざっくり100µF前後でしょうか。

回路の改修で一番面倒なのは、スタンバイ系の基板の変更でしょうか。同軸リレー自体の取り付けや増設するRL-18の配置、出力計のピックアップの組み込みなど、機械的な工夫も必要なので、余裕を見て1週間の工程と見込むことにします。

2024.8.1

工程(1) 8月1日

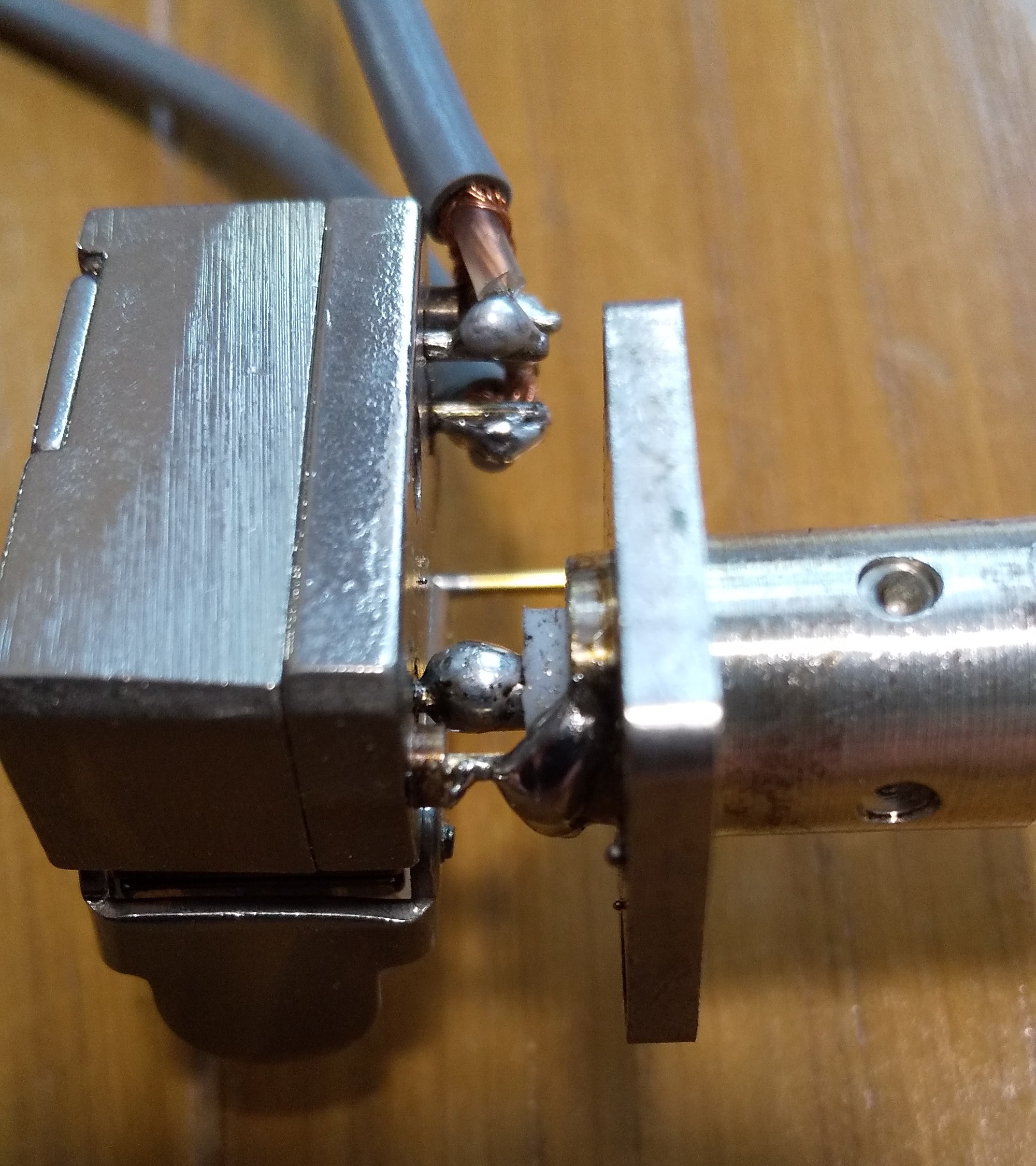

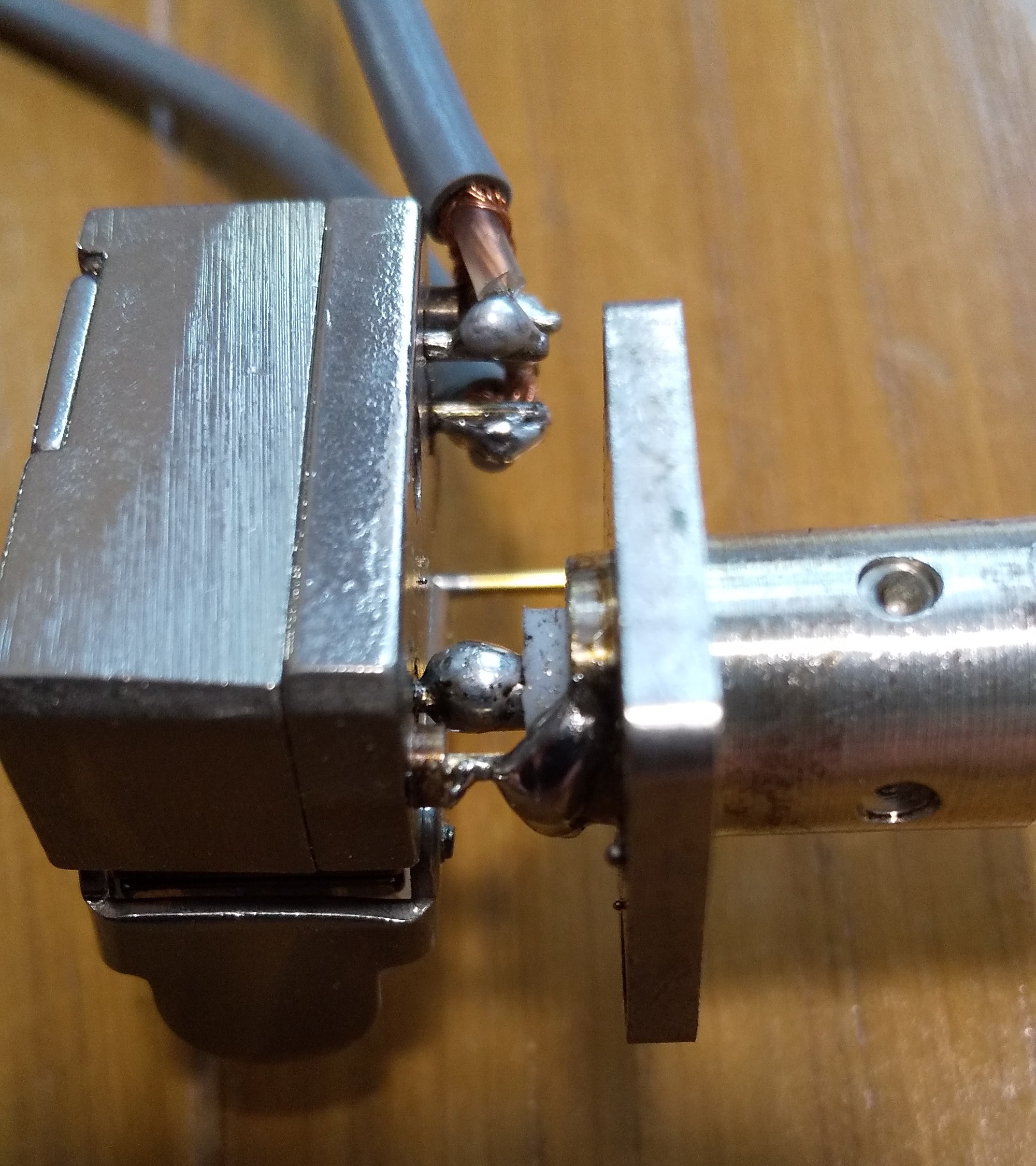

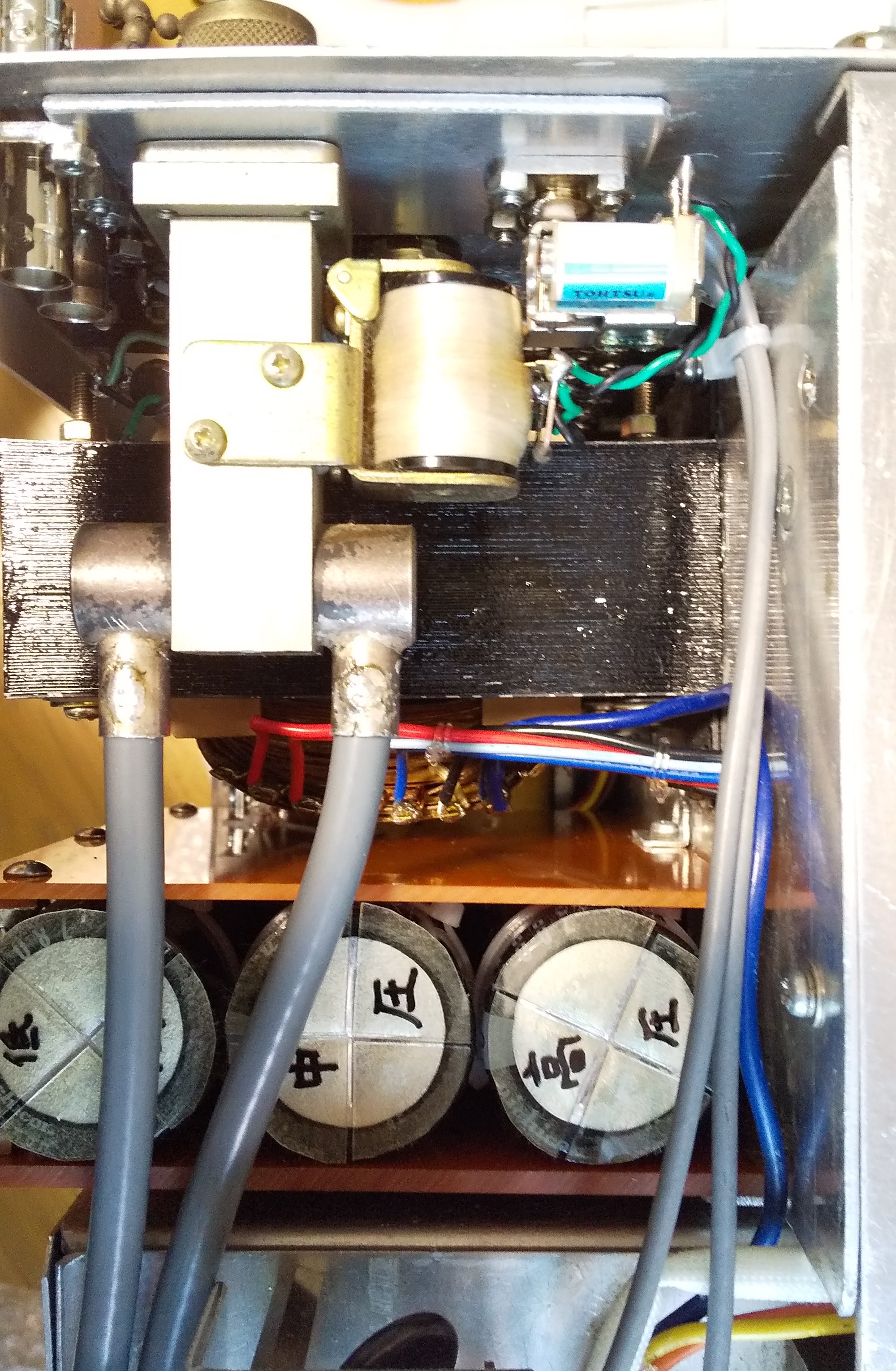

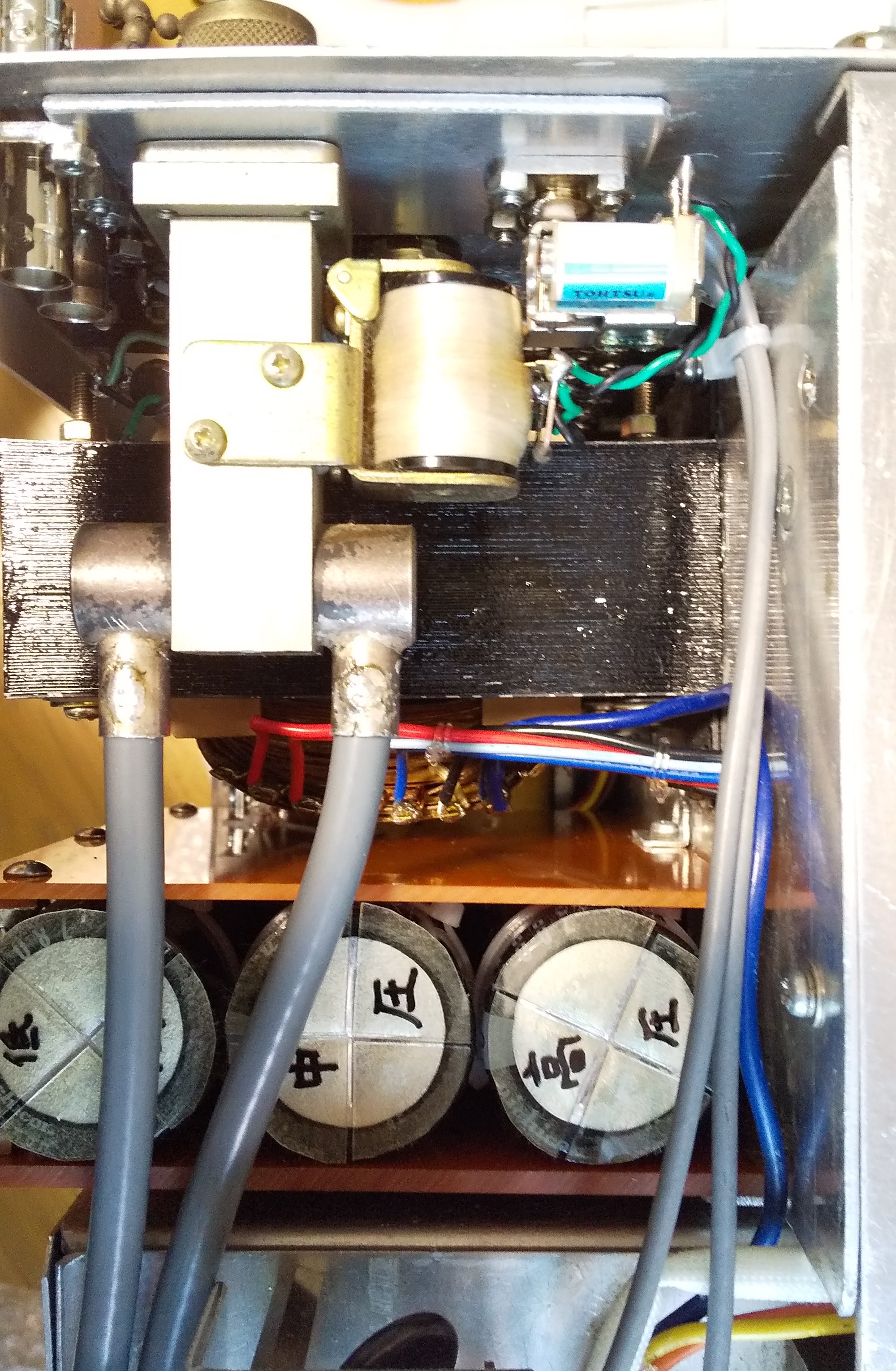

入力側と一緒に背面パネルにマウントしました。

同軸リレーの上に見えているBNCコネクタは、もともとSMAコネクタを使っていたアンテナ系のループスルー端子。5D2Vと1.5D2Vが一本ずつつながります。

工程(2) 8月2日

工程(3) 8月3日

工程(4) 8月5日

工程(5) 8月8日

左側の空きスペースに丁度FT819を配置することができ、うまくまとまりました。手前の太い同軸を何とかしないといけませんが、予定通り1週間の空白でおさまりました; これで復活です。

8月13日

![]()