【幼少期】

(1)ゲルマラジオ(キット)

当時友達の間で,「あいつはゲルマを作った」とか,「あいつのは鳴らなかった,,,」とかいう話がささやかれていた頃。

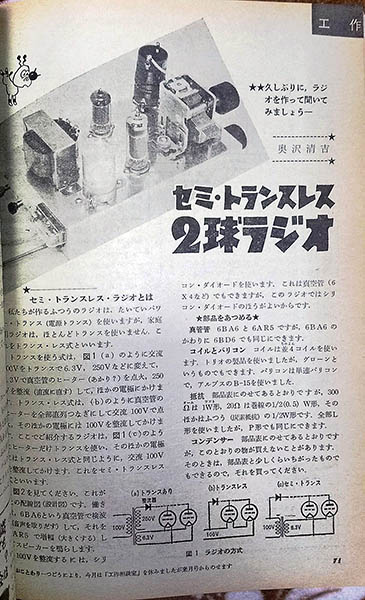

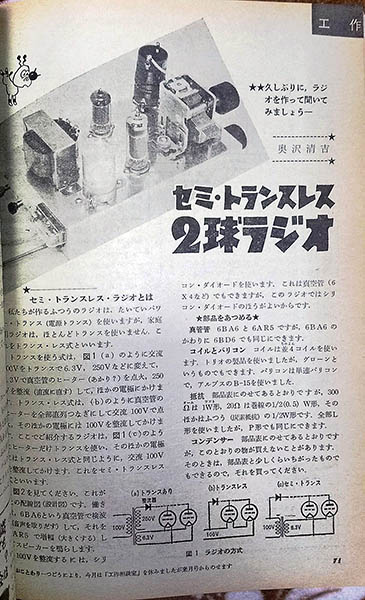

子供の科学1969年12月号の「奥沢清吉」という人の製作記事。

子供の科学1969年12月号の「奥沢清吉」という人の製作記事。お菓子のカンカンをひっくり返してシャーシにし、いろいろ部品を集めて苦労して作った(御影Voiceという電気屋さんによく世話になった)。ときに、10歳!

親切に返事をいただき(今の私ではとても無理!),3回(だと思う)作ったりつぶしたりしたけれど,結局うまくいかなかった。

生意気な言い方をすると、コンセプトが初心者向きでなかった というのが結論だろう。

(3)6石のラジオ(キット)

黒いプラスチックのケースで,表は金色のアルミ。

今では考えられない,2SAとか,2SBとかの石だったが,地震の時は元気にしていたが、なぜだかその後行方不明。

格好もよく、実用性も高い。なんとかもう一度、手にしたい品のひとつ。

・・・2009年7月、オークションに出品されているのを発見し、思わずget。未組み立てのキット状態でした。面倒で組み立てられないが、まずは 持っているだけで満足?

【勉強期】

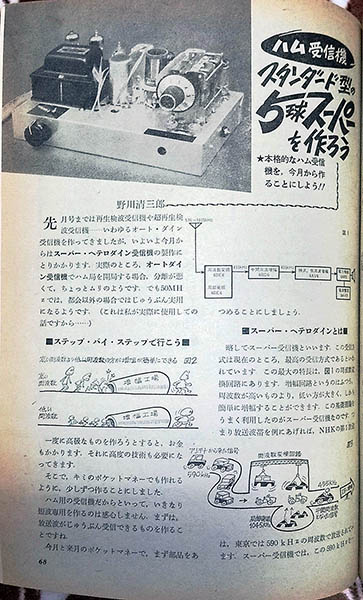

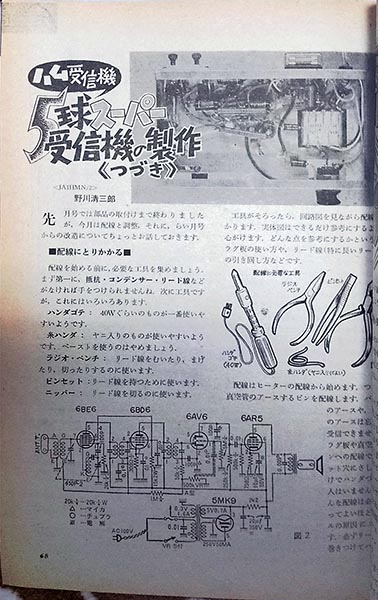

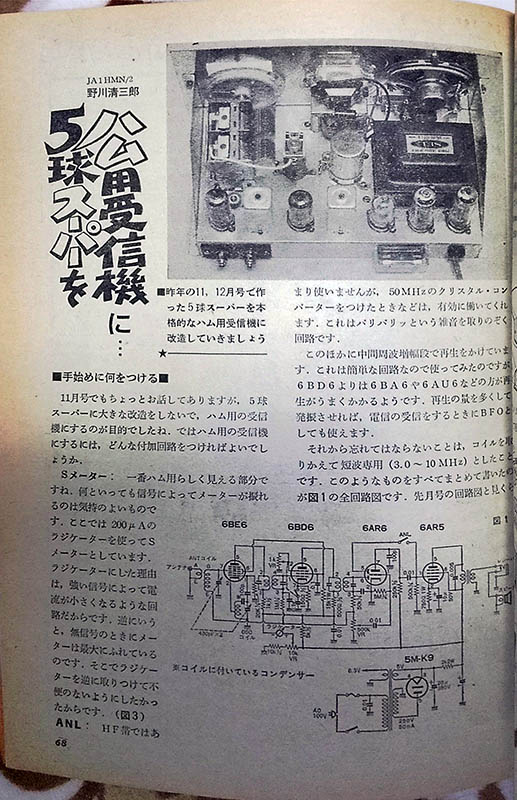

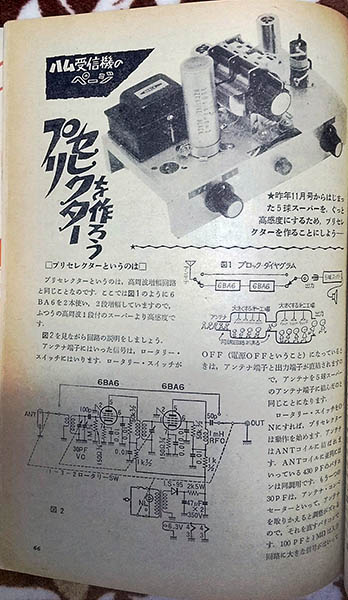

(4)5球スーパーアイデアルの5球スーパー用シャーシ(5-M)の上に作った。

4ヶ月目(1970年2月号)

に掲載されたプリセレも作った。これは4-M シャーシに組んだもの;「高周波増幅」の威力はすごかった!

4ヶ月目(1970年2月号)

に掲載されたプリセレも作った。これは4-M シャーシに組んだもの;「高周波増幅」の威力はすごかった!短波を聴く,いわゆる0-V-2.6BM8の単球 など.

大体 皆おなじようなパタンだったろうと思うが,科学教材社のキットの記事が役に立った.

6BM8単球は良くなった記憶がある。作っては壊し,作っては壊し を繰り返す毎日.

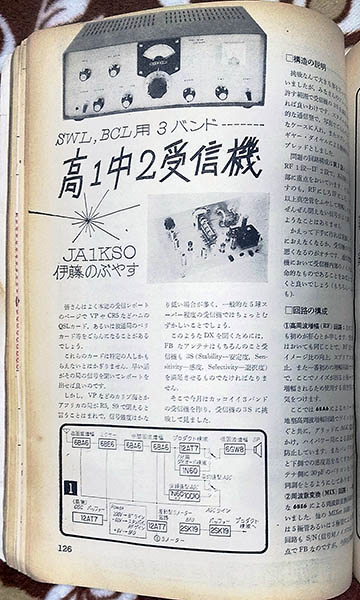

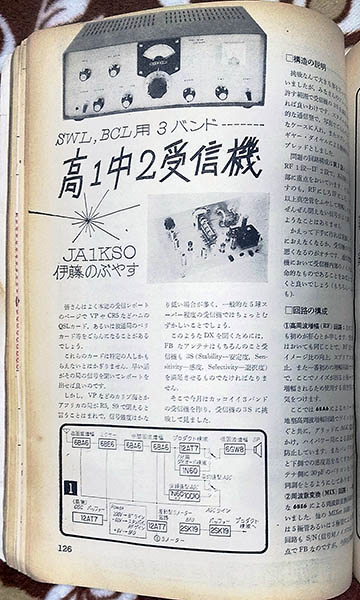

(5)高1中2受信機!

初歩のラジオ 1970年1月号 の 製作記事。

初歩のラジオ 1970年1月号 の 製作記事。この格好に釣られた。回路は凝っている。今でも参考にできるところもある。

しかし,なかなか鳴らなかった。何度チェックしてもダメだった。

ボリューム最大なのに何も聞こえない。どこか調整が悪いのか?

そのまましばらく押入に入れていたが,ある時思い立って再挑戦。

しかし,やはり鳴らない。

RFゲインのつまみをいらった途端に,大きな音でラジオ放送が聞こえた。

爆発するかのような大きな音だった。本当に爆発するかのような大きな音だった。

今も鮮明に覚えている。

もし放送波にチューニングされていなかったら、、、、AFゲインが絞り込まれていたら、、、

偶然が重なって,本当に偶然に放送が聞こえたのだろう。

そして,その偶然が今の私を作ったと言っても過言ではないだろう。

要するに作った作ったと言っても,この当時は実体配線図を信用して部品を並べただけ。。。。。

当時、もうテスターはもっていたから,真空管のピンの電圧を計ってチェックすることが記事に書いてあれば,悩みに悩む というようなことはなかったと思う。そうなると、人生かわっていたかも!

地震で真っ先に掘り出した,私の宝物。

ある時にはこんなこともあった。並四に毛が生えたくらいのトランスで少し小さいと承知しつつ、6AQ5フィアナルで長時間送信し自転車で到達距離確認をして帰宅したときのこと。。。 臭い、臭う。いかにも電子部品が焦げていますと言わんばかりの臭い。 直感的にトランスと判断して切り、事なきを得ました。もともとジャンクで拾ってきた部品ばかりだから素性も分からない。今思うとぞっとしますね。。。

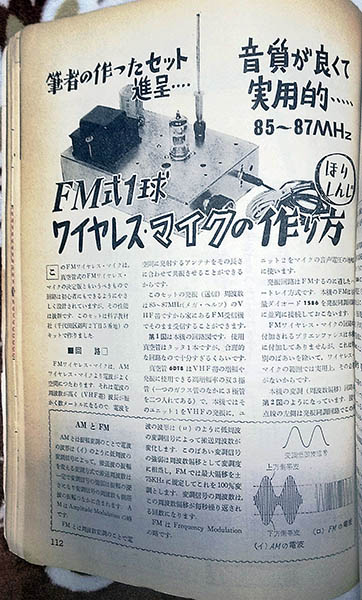

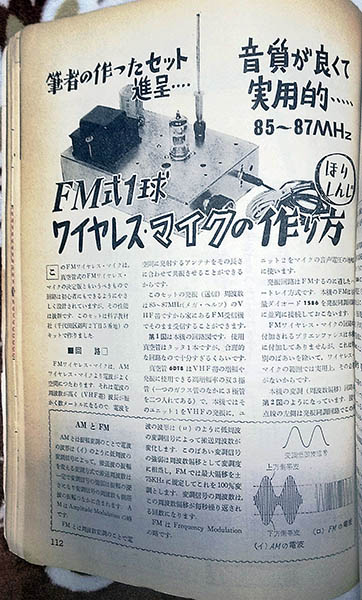

初歩のラジオ 1970年1月号 の 製作記事をもとにしたFMのワイヤレスマイクを作って、友達と交信ごっこして遊んだりもしていました。中2か中3のころだったと記憶。

初歩のラジオ 1970年1月号 の 製作記事をもとにしたFMのワイヤレスマイクを作って、友達と交信ごっこして遊んだりもしていました。中2か中3のころだったと記憶。【祝開局 -FT-401Sの改造-】

FT-401Sの改造・AM(A3H)が出せるようにした。

・パワーコントローラーをつけた。

・送信ハム音減少のためアース引き回しの検討した。⇒逆効果で、イヤミを言われたこともあり。。。

・FTdx401ばりの定電圧回路を追加。

・キットを使った、JJY受信・100W改造・CWフィルタ取り付け

・TS-511ジャンクからとったマーカー取り付け

・1.9M、10Mの送受信対応改造

・14MのTVI低減のためのファイナルタンクコイル周辺定数変更 ⇒これはCQ誌に載った。

・受信全般を構成変更。すべてチューニングできるよう2重つまみの工夫をした。

・送信終段2本パラで50W化。PPにしたりパラにしたり,TVIとの戦い。

【自作機で変更検査を受けるシリーズ】

(7)3CB6の1.9M QRP'er

一時期、この送信機だけで局免が維持されるような、危機的状況に陥っていたこともあった。

しっかり撮った写真が残って居らず残念!

(8)とペアで,3.5Mから28Mまで,良好にパワーが出て、自作シリーズとして楽しく遊んでいた。

特に、(11)のクリコンとデザインをそろえ,ラインナップして喜んでいた。残念ながら(7)~(9)は人にあげてしまい、ものは残っていない。

色々な経緯を経て,最終的に表題のトランシーバーに落ち着いた。地震で真っ先に掘り出した,私の宝物の一つ。

送信は終段6KD6で,50W。もちろん検査を受けた。発振は内蔵のVXOでやる。このVXO出力は(12)の6Z-P1の機械に向けて出せるようになっている!

1999年、高圧ケミコンを交換し、現役復活を果たした。

2002年にはメカフィル清掃を行い、第一線に。

2016年 秋 、ついに単身赴任先までついてきた! 池袋で元気に活躍中。 ここ ⇒ jr3xuh.image.coocan.jp/toshima.html

当時の私には,水晶を特注するのが経済的に大きな負担となった。

(11)~(12)はいずれも現存し,現役復帰もできそう。

【懐古趣味の自作AMを楽しむシリーズ】

パワーと変調の具合、自己発振と中和 をパラメータに、PS変調などの長い長い歴史を経た後,最終的に技術的興味もあって,フローティングキャリヤー方式に落ち着いた。

水晶しかないのが難だが,今でも使えると思う。大阪のAMロールコールが健在と聞いている。

9R59調の横型ダイヤルでかっこうよかった。

QSO中にケミコンがパンクしたことがある。もちろん尻切れ!

今はクリコンが取り払われ,穴ぼこだらけで,しかもパネルもなくなったが,むき出しの5球スーパーとして健在。

しかし,そのうち古い機械のプレミア的価値に気づき,変な改造をしなかったらよかったと後悔した。

結局,元に戻して人にあげてしまった。

9R59を元に戻したあと,オリジナル状態で50Mを聞くのに使っていた。

性能はよく,現在でも最前線で第1級品として使えると思う。

この構成で,キャリヤー出力70~80Wを目指すつもりだった。

息切れして実現しなかったが,実際にやっていたらピーピーギャーギャー近所迷惑なことだったろう。

時代錯誤も甚だしい。

AM華やかなりし頃でも,こんな事をやった人は少なかっただろう。

タマは3流だが、電源がしっかりしているので余裕。。

2022年6月24日追記

2021年初頭から休眠中だったこのこのアンプに、2度目のオツトメ をさせることになりました。

FTV-650で経験したTVIの嵐を避けるため,あらかじめPPにした。

これも(17)と一緒で,実現していたらとんでもないことだったろうが,結局とん挫。

今は、アンプとして、満を持してトキを待っている。

変更検査に 祝 合格

ラックスの100W用の変調トランスを入手してがんばった結果,実測オーディオ出力100Wが得られていた。ただし連続はダメ。

ハイパワー計画云々は最後は疲れはてて息切れした。

何に疲れたかというと,突然訪れた猛烈な高圧への恐怖を押さえることに。

要するに,終段部の高圧を変調機まで引き回すのが怖かった。

所詮遊びだから疲れてはいけないように思う。

いやないだろうな。子供の顔と引き替えのこんな危ないことはできん。

生命保険と引き替えになるのはご免だ。

【測定器シリーズ】

(20)スペクトラムアナライザーアダプター

SSBハンドブックを見て,「なるほど」とうなづきながら作った。

岩通のSS-5302というシンクロを岡山の店から購入し(木枠を組んで送られてきた。まだ高校生だったので、重いし、大きいし、大変だったが、いろいろ勉強になった),これを親機とした。

⇒最近、回路図まで発見。

http://nostalgiapassion.blog28.fc2.com/blog-entry-119.html

私のは、神戸の地震で滅失。。。 もったいないことをした!

2017年秋、500W AMの検査に備え、立派な測定システムを組みました。ここ

(22)低周波発振器

(23)ダミーロードと電力計

【クラシックシリーズ】

(24)板の上に組み上げたクラシックスタイルST管送信機作りつけの棚ごと,地震で潰れた。

【単なるラジオシリーズ】

(25)並四ラジオまた,グリッド検波とプレート検波の検波方式の切り替えができる。

参考記事:ラジオの製作1973年2月号から。並四コイルのデータ付き。。。

同じく、並四コイルをうまく使ったスーパーラジオ.これは、ラジオの製作1997年3月号から。

(26)ST管の2バンド高1中2

BFOは,水晶より,IFTをつぶしてクラップ回路にするのが便利で良いと思っている。安定度も良い。

【周辺機器シリーズ】

(27)エレキー1バイブロとペアで奈良で使っている現役機。

(28)エレキー2

最近,最終のスイッチングトランジスタがとんだ。

2、3年経ってからCQ誌に同じようなものの製作記事が出た。出しとけばよかった。。。

(27)とペアで使っている。

(31)マイクコンプレッサー2

一時期はやったいわゆる「RFスピーチプロセッサ」タイプで,国際の455kのメカフィルでSSBを発生させた。もとは、CQ誌1975年5月号のJA1AYOさんの記事。

(32)Audio CW Filter

コンテストのクラブ運用に備えて,ヘッドフォンジャックを2つパラにしてつけていた。500W局で使用中。

(33)DC-DCコンバーター

調子良かったが、結局人に売ってしまった。

(34)アンテナカップラー

しかし,これで今,男の子2人の父親になっているのが不思議。。。

奈良で1.9Mを出すために利用。何と現役!!

【ATVを楽しむシリーズ】

ATVは大人の世界。音多や文多(音声多重,文字多重。オンタやモンタと読む)もやりたかった。これからなら,レターボックスのEDTVや,ディジタルHDTV、4K なんかもおもしろそうだ。

(35)ドット/クロスハッチジェネレーター

(37)2B94終段のATV送信機

ビデオ帯域も充分あり,カラー用として特性的には満足できる。音声も入る。

しかし残留側波帯のA9CではなくただのA9扱い; この点がとっても残念。

(38)受信用コンバーター

(39)受信用プリアンプ

いま思うに、ケーブル損失が大き過ぎたということだろうと。。。直下型にするという考えは、あの当時にはなかった。。。

(40)RFモジュレータ

電源スイッチとアンテナ切り替えを連動して、常時テレビのアンテナ端子に接続できるように工夫していた。

【その他の作品】

(41)オーディオのアンプアースやノイズの勉強をさせてもらった。

まとまった形で今に残っているのは2台だけ。いずれもメインアンプ。

冒頭のSシリーズ写真と同じで,この手の部品はいっぱい残っている。

(42)6BX7のオーディオアンプ

まだ生きているかな。

(43)50Mのトランスバーター

部品は友達が準備し、私が作った というようなものが2セットあった。。。

28番でもリファーした 賀井のトランスバーターはそのうちの一台。最近寄贈を受け里帰りした。内部1、内部2

もう一台は鈴蘭堂のTXケースに入れたもの。

これはどうなっただろう,生きているかな? 地震を乗り越えてくれたかな。

----- 以上ざーっと数えて43台。

最後に、またまたトリオの緑の箱。 こちらの写真の方が量が多いかな。

でも実は,もっと尋常ではないことに,このほかにも,初めから売ってしまう目的で作ったものも沢山あるのです:

金のかかるのはトランスとケースだからこれを安く仕入れるのがこつ。場合によっては,ケースは自分で作る(格好には注意する)。

その次に高いのは,球,VC,メーター,ケミコン,リレー。これらは大阪特殊無線などのジャンク屋で簡単に入手できた。

全体をまとめるのは何ら問題なく,50Wクラスは簡単にできた。当時CQ誌の売りますコーナーで応募が殺到し,喜ばせてくれた。量産すればいくらでも売れたでしょう。

◆ハードディスク 2台

同上。FDDやHDDの本体は安かったが,ケースと電源とVFO基板など問題だった。ケースは自作。VFOは大阪の店で基板が手に入った。全部パソ通を通じて売った。

--続く-- ↓ 1985年

↓ 1990年

↓ 1995年

↓ 2000年

↓ 2004年

さて、再開。 続きます---

【アンテナ】

(44)2バンドのアンテナ【待ちに待った新作!】

(45)807の送信機【再度の AMシリーズ は、2005年頃から再開】

(47) 大電力AM用 被変調終段

(48) AM用VFO

(49) プリコン

トリオの古いSM-5を使ってみることにして,いつものデザインに仕上げてみました.

さて,50番目は??

候補は2つ.第1候補か 第2候補. 初めのを2つ目でモジルわけであります.

『真空管100本プロジェクト』

さ~てどうなりますか!2009年11月現在

普段使っているものだけ、ざっとあげつらって勘定すると、、、

| ・FT401B | 20本 | |

| ・AM終段 | 2本 | |

| 変調機 | 6本 | |

| エキサイタ | 7本 | |

| VFO | 3本 | |

| クリコン | 3本 | |

| 受信機 | 13本 | |

| ・807 QRP'er | 3本 | |

| ・1.9M機 | 14本 | |

| 小計 | 71本 | |

古いexclusiveの3wayスピーカーを中心としたシステムを奈良に持ってきていて、ありったけのものを投入してマルチアンプで駆動して楽しんでいます。フィルタは最近オークションで入手した、EN3000(Fostex); 結構いい音、聞き惚れています。

| LX38 | 13本 | |

| CL36U | 12本 | |

| 8045Gのアンプ | 6本 | |

| 6RA8のアンプ | 7本 | |

| 小計 | 35本 | |

そろそろ寒いと感ずるようになっていることでもあり、半日とか音を楽しむと、確かに部屋がホンノリ暖かくなるような感じ。無線のコーナーも、充分暖まります。多少の暖房にはなっているのでしょ~

ところで、話は横道にそれますが、PC経由のデジタル音源というのはすごい。インターネットラジオで、256Kを超える高品質な音源がどこにでもある、、、 ということに、先週気づきました。びっくり。世の中もう、ST管で遊んでる時代じゃない。。。といっても、これだけは止めらんない。。。

さて、50台目

(50) マイクトランス

コンデンサマイク活用に必要な、マッチングのトランスです。

とは言えとても便利で、AMで現役活用中の他、オーディオでも活用中!

(51) 帯域制限器

帯域を連続可変できる便利なツールです。

1999年に無線再開以来、500W化、AM、QRP(QRPP)で10年あまり楽しみました。この間、WACA、WAGA、DXCCももらいました。

さらに、地上アナログがなくなると50Mが楽しくなると予想され、その準備も着々と進めていたはずでした。

が、最近はアンテナの都合もあり、どうも力が入らず。 それで無線はいったんおいて、、、ちょっとの間、オーディオに走ります: 今住んでいる家は、オーディオにはもってこいの環境です。

【最近のオーディオ】

(52) DCX2496の改造トランスをつかってアナログ段を改良したものです。2010年夏。

特別企画ではすでにご紹介していますが、このページには今日(2011年のGW)から登場

(53) 50CA10をPPにしたアンプ

タマなしでしたが、トランスの具合だけ念押しし、思わず購入してしまいました。

それにしても重い!

これはその再組み立て記録。

久々に、マジなアンプであります。2011年初春。

(54) 真空管アンプの電源とファンを一挙動で制御する 箱。。。

2011年7月

真空管メインアンプでマルチをやると、夏場がとっても大変。ということで、この箱が役に立ちます。夏場には、本当に、威力絶大

2012年1月30日

マルチ駆動の真空管アンプ3台の管理はなかなか大変。日々のメンテ(半年に一回っ)が必須で、そのためにはダミーが絶対に要ります。

【 再度の AMシリーズ Ⅱ 】

しばらくオーディオで遊ぼうかと思っていましたが、CQ誌にAMが取り上げられてアクティビティが上がるに従い、また無線に回帰。やっぱりこれが私の本業ということでしょう。(56)アンテナフィルタ

2013年2月16日

【 忘 れ 物 】

むか~っし作ったけど、リストに掲載するのを忘れていたものをいくつか思い出しましたので、この機会に3つ掲載。邪魔くさいので番号はさかのぼらないことにする方針で。。。(57)電源器 3つ

また、新しいの。。。

(60)ネットワークアナライザ (もどき)高圧用として初めて準備した電源機です。これは結構でっかいど~

今年の夏休みはこれで楽しみました。なかなかゴージャスな出来栄えで満足、満足。。。 題して、"PWMをぶっ飛ばせ~~っ"

これで、PWMをぶっ飛ばしにいきます! さぁ行くぞ!! 変更検査合格です。2017年11月29日 ⇒ ここ

リレーでガツンと入れたり切ったりするのはちょっと怖いぞ~

第1電源と連動する、第2の高圧電源です。AMシステムで使います!

猿まねで作ってみましたら、簡単に思った通りの特性が出ました。こういうフィルタを作ったのははじめてでしたが、案外そこそこいくのかも と思いました。

60番の、ネットワークアナライズもどき が活躍しました。

夏休みです。送信機をまとめます!

2x4の棒とベニヤ板で、19インチラックを作ってみました。買ったら20万ぐらいしそうですが、格安です!

今更何を・・・ と言われそうですが、マーカーを作りました。格好良く仕上がりました!

(70)電源のラインフィルター

決して暇なわけではないですが、毎週のように何かやっています。送信機と変調機、それぞれ用に、電源のラインフィルターを作りました。

このラインフィルターに、ステップスターターと避雷設備を入れ込むことを画策しました。うまくいった、かな。。。

これまた、今更何を・・・ と言われそうですが、便利に使っていた電源が壊れてしまったのもので、手持ち部品を使って作り直しました。程よい仕上がりですが、ちょっと重いかな。。。

スペアナを入手しました!

それだけでは致し方ないので、小物を作ってみました。

(73)ナス管QRPp'er

久しぶりに「製作」を楽しみました。引退記念作品 であります!

いや~、やっぱりものを作るのは楽しいですね。

(74)汎用電流計

ナス管を作った時のあまり部品で、汎用の電流計を作ってみました。昔、中学の理科室の棚にきれいに並べられていたようなものですが、なかなかいい仕上がりになりました。便利に使えると期待できます。

(75)高圧電圧計

2015年に作った高圧電圧計です。AMプロジェクトで大活躍しました。

(76)アンテナアナライザー(もどき)

長く使っていたMFJ269アンテナアナライザーの調子が悪くなってしまいました。修理をお願いする一方で、最近流行りのnanoVNAを、アンテナアナライザーの単機能に割り切り、箱に仕込んでみました。大変便利に、ストレスなく使えるようになりました。

(77)屋外用 直下型 リモート アンテナチューナー

double lucky "7" は、屋外に設置して使える、ハイパワー用のリモート操作可能なアンテナカップラーです。ローバンドのアンテナを何とかしたいと検討しました。ハイパワーのATUは高い!

タワートップに移設しました。

(78)アンテナ直下型ATU

初めてATUをやってみました。パワーはしょぼいですが手軽に実験できて、ATUのpros/consを自分なりに理解することができました。

(79)QRPp運用を楽しむ可変アッテネーター

FT8は相手が多いので面白いです。もう一段面白くしようと、ウルトラQRPpでの運用を進めます; カード見た人が腰を抜かすようなパワーで運用します!

ローバンドはノイズ対策が大変。第3弾に至って、ようやく使えそうなものに仕上がりました(進行中)。

タワーに上げられるようなWARCバンドアンテナを作ってみました(進行中)。

FTdx5000のバンドデータに連動して、送信アンテナを自動的に切り替える、自動のアンテナ切り替え器を作りました。受信アンテナは自由に選べる一方で送信アンテナを間違う心配はなくなり、極めて便利!

しばらく運用していますが、送信のミスがなくなり超便利!!

67番で7M用のフィルタを作りましたが、今度は3.5Mを作ってみました。500W申請をするにあたり、7M台の第2高調波を鎮め、新スプリアス規定をクリヤするためのフィルタです。うまくいきました。

雷が気になって、少し(まじめに)勉強しました。

もともと持っていたコメットの2エレのHB9CVを改造し、4エレにしました。

もとは、このページの上の方、18番に書いているAM用の終段です。

約40年前に製作した この「一品物アンプ」の料理に、丸々3か月も楽しませてもらっています(継続中)。50メガ500Wの免許を目指し、入魂します;このリニヤアンプで検査を受けたい!

上の50メガのアンプのスクリーングリッド電源用に、シャントレギュレータタイプの電源を検討しました。紆余曲折ありましたが、うまく動作するものができました。

我が家の誇れる原器; Made in JAPAN 横河電機製の 2011 携帯用直流電圧計に用いて測定レンジを拡げる直列抵抗の箱を作ってみました。

6MでDXづいてしまいました。そうなると、送受とも、機器の性能不足を感じます。受信改善の第一弾としてプリアンプを作ってみました。

(90)タワーの作業用足場

タワーの作業用足場を作りました。これは良いです!

(91)50メガの7エレ

50メガのアンテナはこれで最終でしょうか、7エレ(計画)です!

(92)50メガのアンテナ直下型プリアンプ

89番のプリアンプをアンテナ直下に移設します。7エレと平行推進です。

(93)リレーの遅延調整用の超低周波方形波発振器

555を使った安いユニットを仕入れ、これを発振器に仕上げました。リレーの遅延調整に用います。