2022年3月3日 掲載

2022年10月3日追記 タワーへの移設

2023年3月31日 引 退

2023年12月20日 再び表舞台に!

今年は秋に大ペディションがあるかもしれないので、今のうちに飛びそうなWARCバンドのアンテナを準備しておきたいと思い立ちました。

昨年ATUとともに頑張ってくれたワイヤーアンテナでもFT8なら順番はまわってきそうなので、これを釣り竿に沿わしてタワーに上げてもと思いましたが、これだと100Wどまりでピリッとしません。そこで少しコマシなものをと思い、メーカー製を検索してみました。

国内3社(CDの830V-1、ナガラのTD-1230S、ミニマルチのRN3MCXやRN3DX)に加え、Mosleyやクッシュクラフトなど海外有名どころのもの、Rippletech Elec.という会社のもの、それにMFJやM2 Antenna Systemsという会社の変わり種など、メーカー製数種を比較しました。しかし、調べたものは、どれも、パワーや回転半径の面で「帯に短したすきに長し」 と言う状況でした。

欧州製のは検索に引っ掛かりませんでしたが、気合を入れて探せば良いものがあったかもしれません。。。

3バンドのトラップアンテナとします。200WのFT8でびくともせずに使えることを目標にします。

① 24Mはフルサイズであること、

② 2つのトラップは30cmくらい離して調整しやすくしておくこと、

そして最後に、

③ 全長8.5m以下

です。

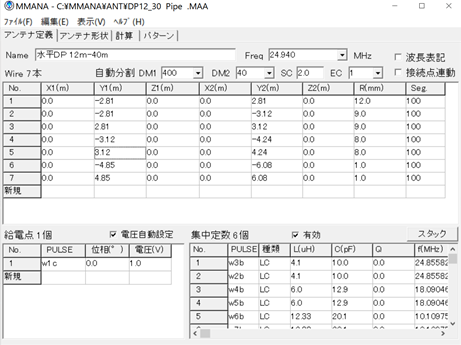

製作に当たって、具体的に考えるべき技術的なポイントは4つです。すべてコイル関係です; ①インダクタンスの値をどう決め、それをどう作るか、②コンデンサをどう実現するか、③どう測定・調整するか、④全体の防水と外観の仕上げなどの工作をどうするか です。

まずコイル。これは「作る」のは簡単です。手持ちのエアダックスコイルを使うか、あるいは手で巻くか、にんべんの「作る」 作業はどうでもなりますが、値は慎重に決めないといけません。L値が大きい方がHi-L Low-Cとなるので共振のQは高いですが、その先につける低い方のバンドのエレメント長が極端に短くなったりする可能性があって困ります。したがって、ほどほどにせざるを得ません。

また、当然ながらコンデンサはLにあわせる必要があります。任意の値を実現する方法は、当面、同軸ケーブルを使うことしか思いつきません。当然耐圧も課題ですが、とりあえず目線でいうと、5D2Vで500W電信で使えたという実績がありますので、当面これで進めることにします。

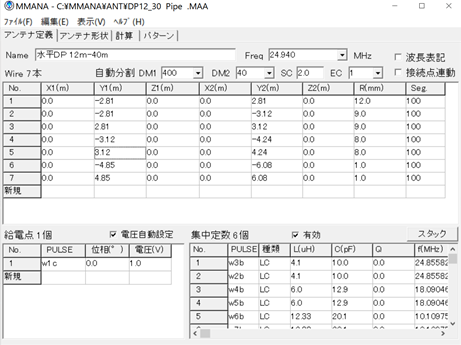

測定は、昔はGDM一本でしたが、今は、ネットワークアナライザを使ったりアンテナアナライザを「GDMもどき」にしてみるなど、工夫すれば色々やれそうです。

工作は、塩ビのパーツをフルに使えば、防水も外観も問題なく仕上げられるでしょう。

ざっくりと、こういった方針で臨むことにします。

この手のアンテナは、とにかくトラップが肝です。きちんと作ることです。

しかし、トラップを含めたダイポール全体として見ると、そこには、実は、あまり知られていない「大事なこと」があります。

ざっくり言って、ある周波数に共振したエレメントの先にそれより共振周波数が少し高いトラップがついているとすると、アンテナの共振周波数は上がります。逆に低いと下がります。

つまり、トラップの共振周波数のずれは、アンテナ全体の共振周波数のずれとして見えてきます。よって、トラップの共振周波数がずれたとしても、エレメントの長さ調整で吸収できるのです。結局、トラップの共振周波数の合わせこみにあまり神経質になる必要はなく、ざっくり合わせて、エレメント長で全体調整すればよい と言えます。

エレメント長とトラップの周波数が初めからピッタリ合ったものと、エレメント長の調整で追い込んだもののちがい(要するに損失)がどうなのかは知見がありません。しかし、「SWRは1でなきゃ嫌だ」 などと駄々をこねなければ、トラップ単体の周波数を目標±10kHzに合わせないといけない などと言う必要もなく、便利に使えるアンテナになることは請け合いです。

もっとも工作は重要です、体力勝負にも覚悟が要ります。

アルミパイプは、最近はどこでも手に入るようになりました。直径や厚さなど、各種選べます。パイプAを、パイプAの外径と同じ内径を持つパイプBに挿入できるかどうかは、「公差」があるのでわかりません。そこで、パイプAの外径より0.5mmか1mm程度太い内径を持つパイプBに割りを入れて、ホースバンドで締めます。割りから水が入らないように、割りは下を向けておきます。ホースバンドのメカ部が割りの真上に来るようにセットします。原始的な方法ですが、よく使えます。

パイプのつなぎ目や、圧着端子など異種金属と接する部位にはグリスを塗っておくと良かろうと思います。

最近のアルミパイプは表面がアルマイト処理されているものもあるので注意が要ります。

アルマイト処理されていると見た目はきれいでいいですが、完全に絶縁されてしまいますから、重ね合わせ部分のアルマイトは "よく" はがしてやる必要があります。これはサンドペーパーではまったく無理で、カネのやすりで力をいれてこする必要があります。 それなりに疲れます。少々音がしますが、ディスクグラインダーで削るのが一番手っ取り早いでしょう。

調整するときには、「はがしていない部分」をホースバンドで締めたりしないようにも注意が要ります。ともかく、意識して、十分にはがすことです。

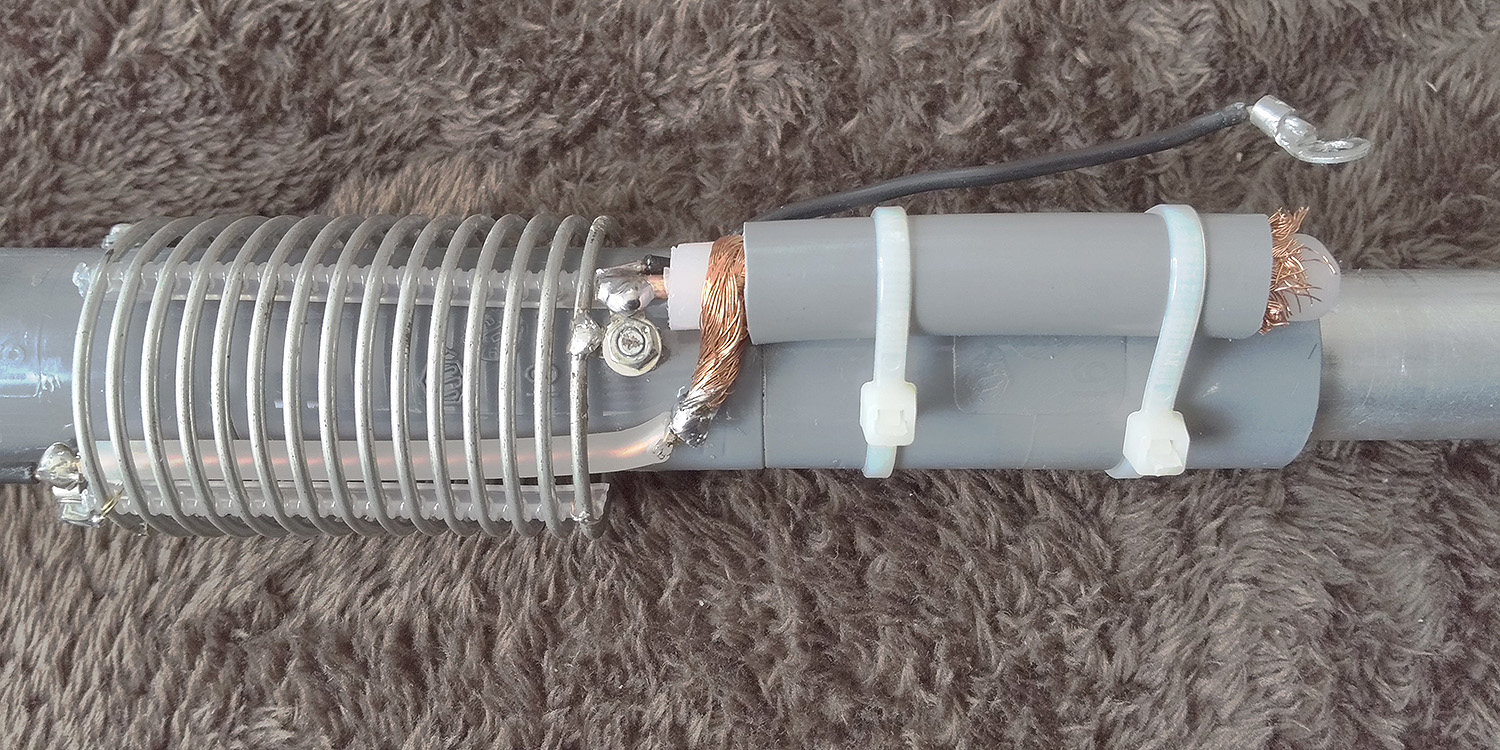

18Mのトラップは、コイルを手で巻いて作りました。

コンデンサ役の同軸ケーブルは、タイを使って、塩ビパイプに巻きつけるように固定しました。

コイルとの接合部は、芯線側をなるべく短くすることに注意を払いました。この状態で、芯線側が給電部側に来るようにします。このようにつなげば、芯線を短く処理できてさえいれば、トラップで切り離したい「上の」バンドの共振状態が大きく変化することはありません。逆に、下のバンドでは、この同軸コンデンサの編組部分もエレメントの一部として("ヒゲ"として)機能してしまいますから、注意が要ります。

同軸の反対の端部は、網線を手でほどき、芯線だけを少し長めに残します;奇麗に垂直に切ると、見た目は良いですが、パワーを入れたときに切口で延面放電してしまいます。写真の状態なら、手でほぐして、簡単に周波数調整することができるので、便利です。

トラップの調整は、昔ながらのディップメーターで計りながら行うのが一番です。 共振周波数はどの程度合わせ込めばよいのでしょうか? 仮に、バンドの中央に狙い通り厳密に合わせ込めたとしても、バンドの上下端ではバンド幅分/2の誤差が出るのですから、初めからそのぐらいの誤差は許容すると考えてみてはどうでしょうか。

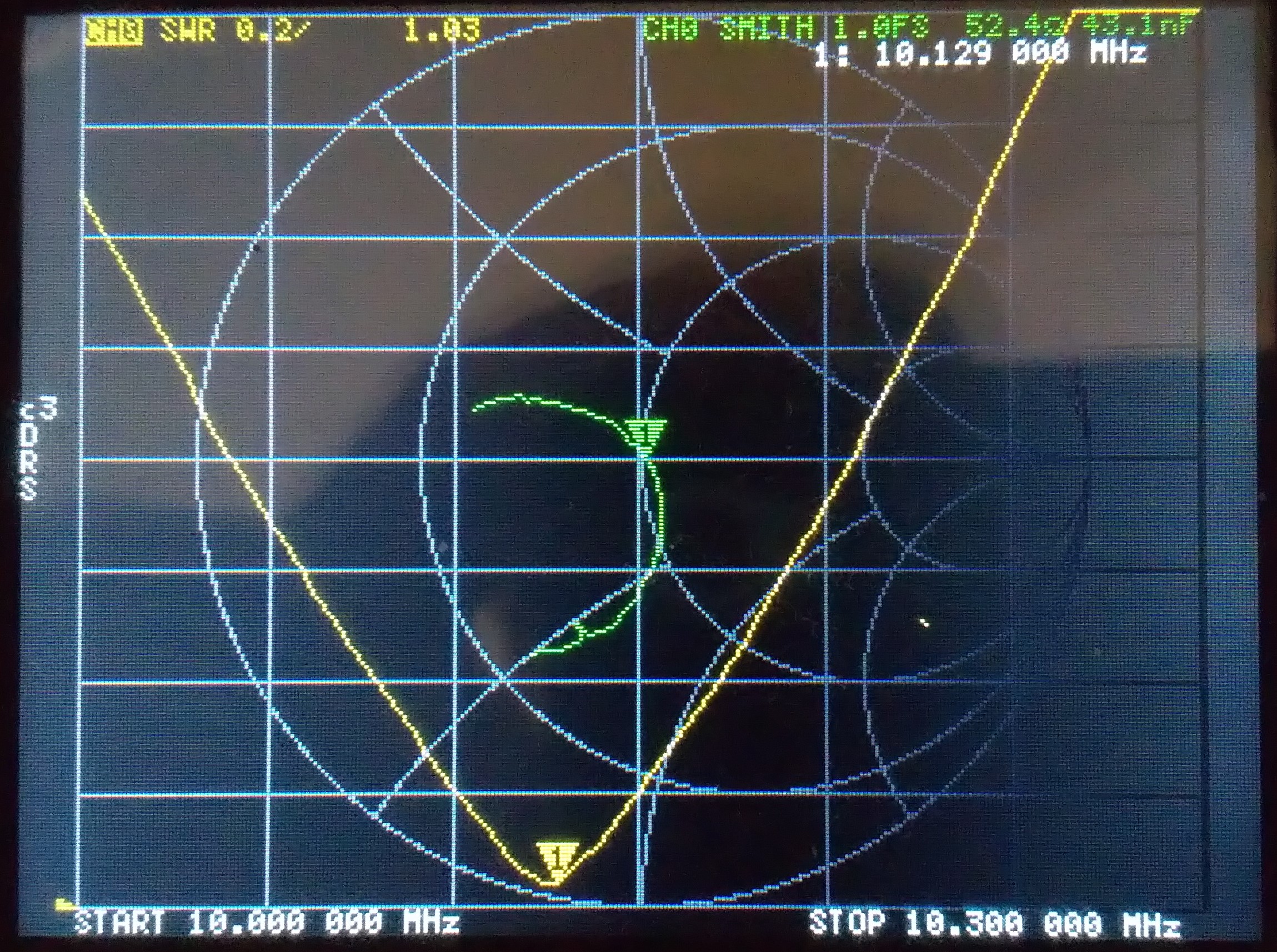

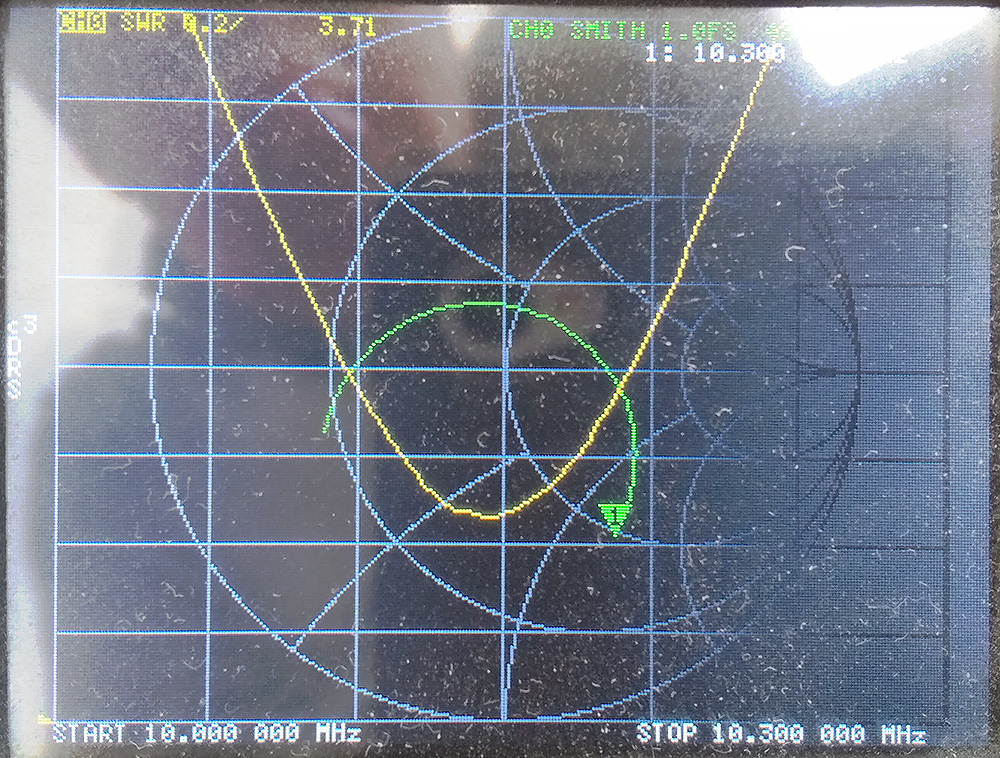

写真はネットワークアナライザ―(もどき)で測定しているところです。よい周波数にあっているようですが、写真のようにトラップの両端にリード線をつけると、ディップメーターで計ると明らかに周波数が変化します(下がります)。わずか5cmのリード線でも上に示した2%(というトレランス)を遥かに超える影響が出ますから、写真の方法で測定するときはリード線は必要最小限にする必要があります。

できれば、測定は非接触に、なるべくトラップ単体に近い形にしてトラディショナルなディップメーターで進めるのが一番と思います!

全体の防水は1mm厚の透明塩ビ板を丸めたものを用いました。アルミのペットボトルに熱湯を入れ、それに沿わせて丸めました。0.5mmとか0.3mmとか、もっと薄い方が加工しやすいと思いました。ヤケドには厳重注意です。

両端のキャップはUVパイプ用の40サイズのキャップ(上記参考)を使いました。接着剤を十分つけて、大きい目のホースバンドでしっかり締めて半日ぐらいおけばOKです。

あとで気づきましたが、開放型なので接着剤で止めるなどと言わず、タップビスで止めておけば十分だったかもしれません。

これでトラップ完成!

ホームセンターで「端切れ」として売っていたベニヤ板を使って、クロスマウントを作ってみました。パイプを針金でくくり付けても実験はできようと思いましたが、樹脂製のサドルを見つけたので、それを使って固定しました。角度が自由に設定できますし、抜き差し自由なので、実験目的にはもってこいです。

とりあえず手元にあった白いペイントを塗ってみました。雨仕舞目的なので何色でも良いとはいえ、銀色に塗ったら金属風に見えてよかったかもしれません。

ひと通り完成しました。電流バランを通して給電します。

2022年3月5日

形になったので200W出して喜んでいましたら、あるとき急に18MのSWRが跳ね上がり、元に戻らなくなりました。 これはトラップが焼けたかと思い確認しましたら、案の定、盛大にススだらけになっていました。

ホントかしらと思いますが、同じようなことは池袋でも経験しました。

http://jr3xuh.image.coocan.jp/toshima.html

ここの、2016年2月28日のところです。

ともかく原因は明らかなので、再度作り直してうまく動くようになりました。

海外向けFT8や国内迎撃でしばらく調子をみつつ、秋に向けて備えていきたいと思います。

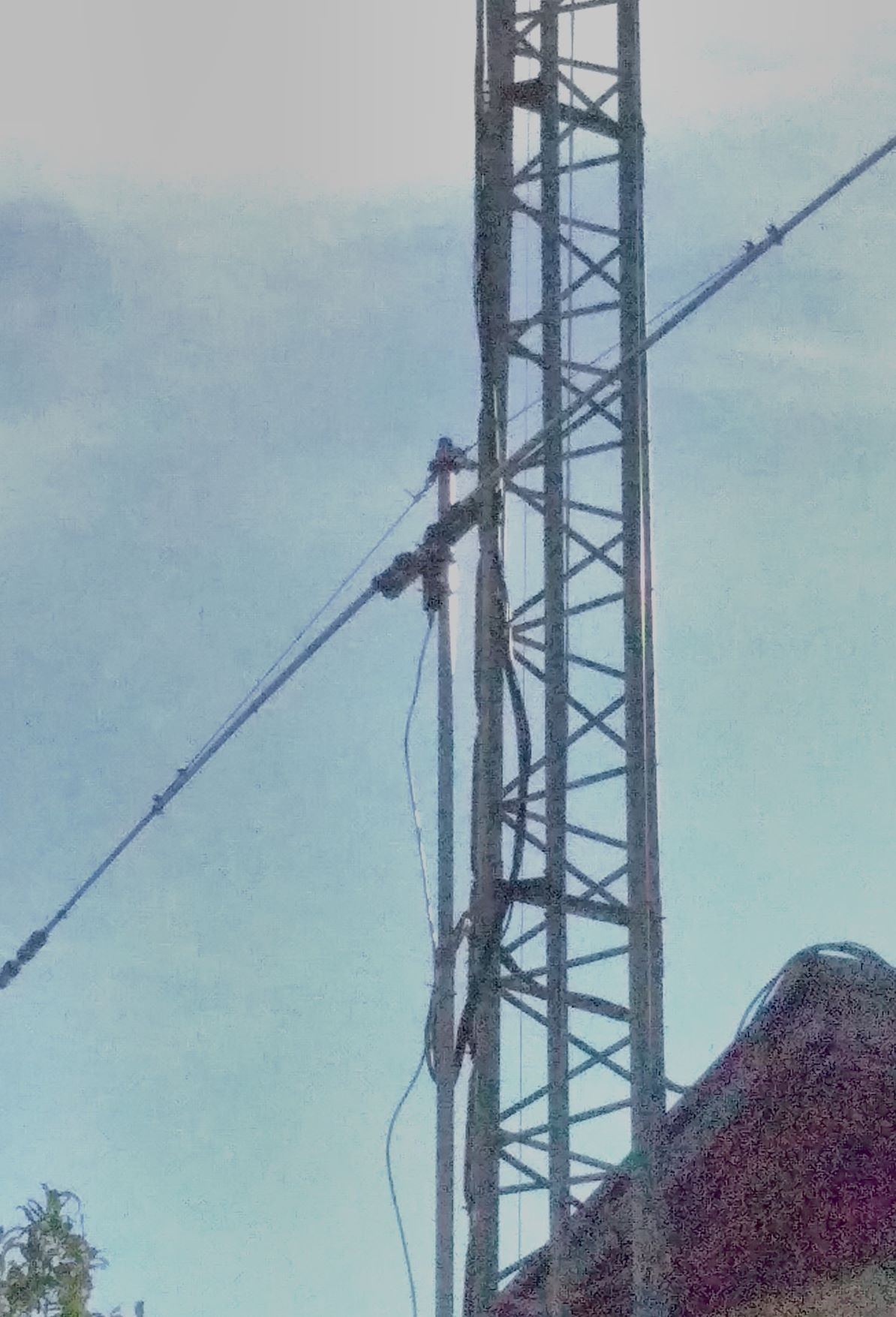

2022年10月3日

9月になりました。秋だと思っていた大ペディションは年を超えるようなので、少し時間の余裕はあります。それでも、WARCバンドだけといったペディションもいくつかあり、どうも気になります。台風でエレベータを降ろす機会もあるので、ベランダに設置していたアンテナをタワーに移設する準備を始めることにしました。まず、エレメント-マストクランプを作りました。

手持ちのパイプやUボルトを使って、あまり凝らずにエイヤッと進めましたら、期待した以上に頑丈そうなものができました。ちなみに角パイプはもう20年も前に千葉に居た頃に駐車場の屋根を修理するために使ったパイプの残骸で、断面60x20、2t。この用途にぴたりでした。

さて、これを使ってアンテナをマストにつけたいわけですが、

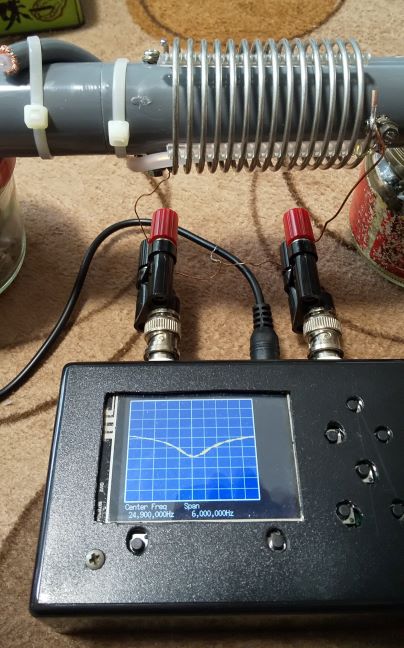

エレベータを降ろしたタイミングでないと出来ないので、簡易に実験する方法を考えました。

以前から使っているフジインダストリの如意棒(7m強)をタワーに沿わせました。伸ばせば、大体2階の大屋根の少し下ぐらいの高さまではいきますから、手軽なアンテナ実験や、マストに取り付ける前の下調整には文句なく使えます。エレベータの上げ下ろしはかなりきついですが、これなら楽ちんです。貧弱な工作なので恒久使用のベースにすると言うわけにはいきませんが、今後のアンテナ遊びの よいお友達にはなってくれそうです。

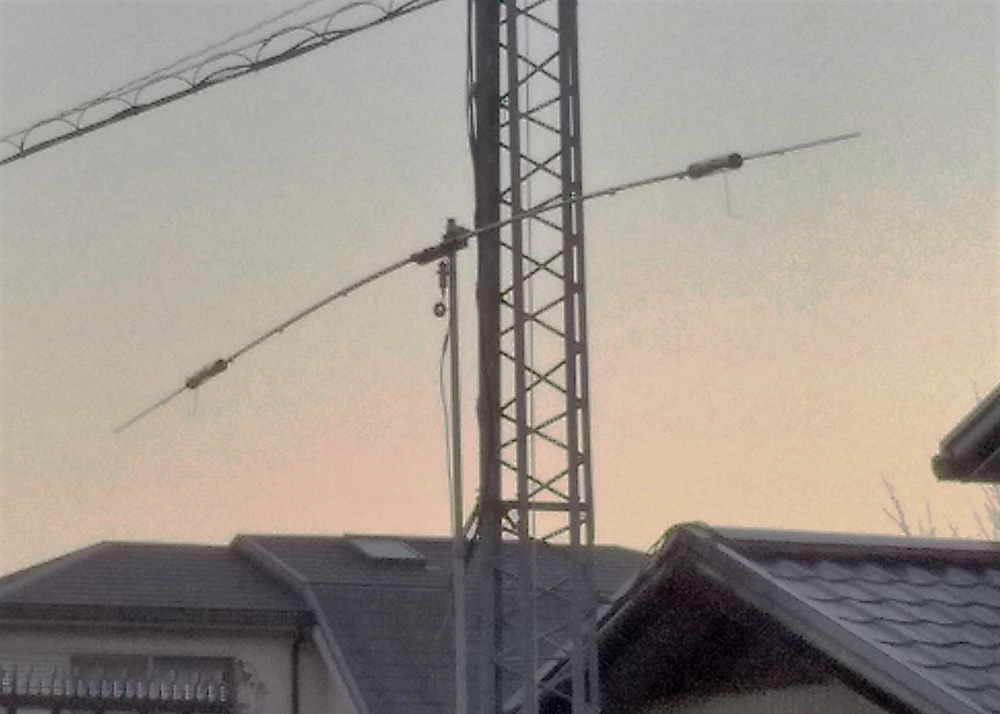

それで、そのポールにアンテナを取り付けてみました。ポールをフルに伸ばすと、タワーのほぼ中間; 3段目と4段目のつなぎ目のところまで来ました。丁度7.5m高と言えそうです。

手持ちの、グラスファイバー工研の青いデベロープを使って吊るしてみました。少し角度が浅すぎたようですが、良い具合になることは分かりました。

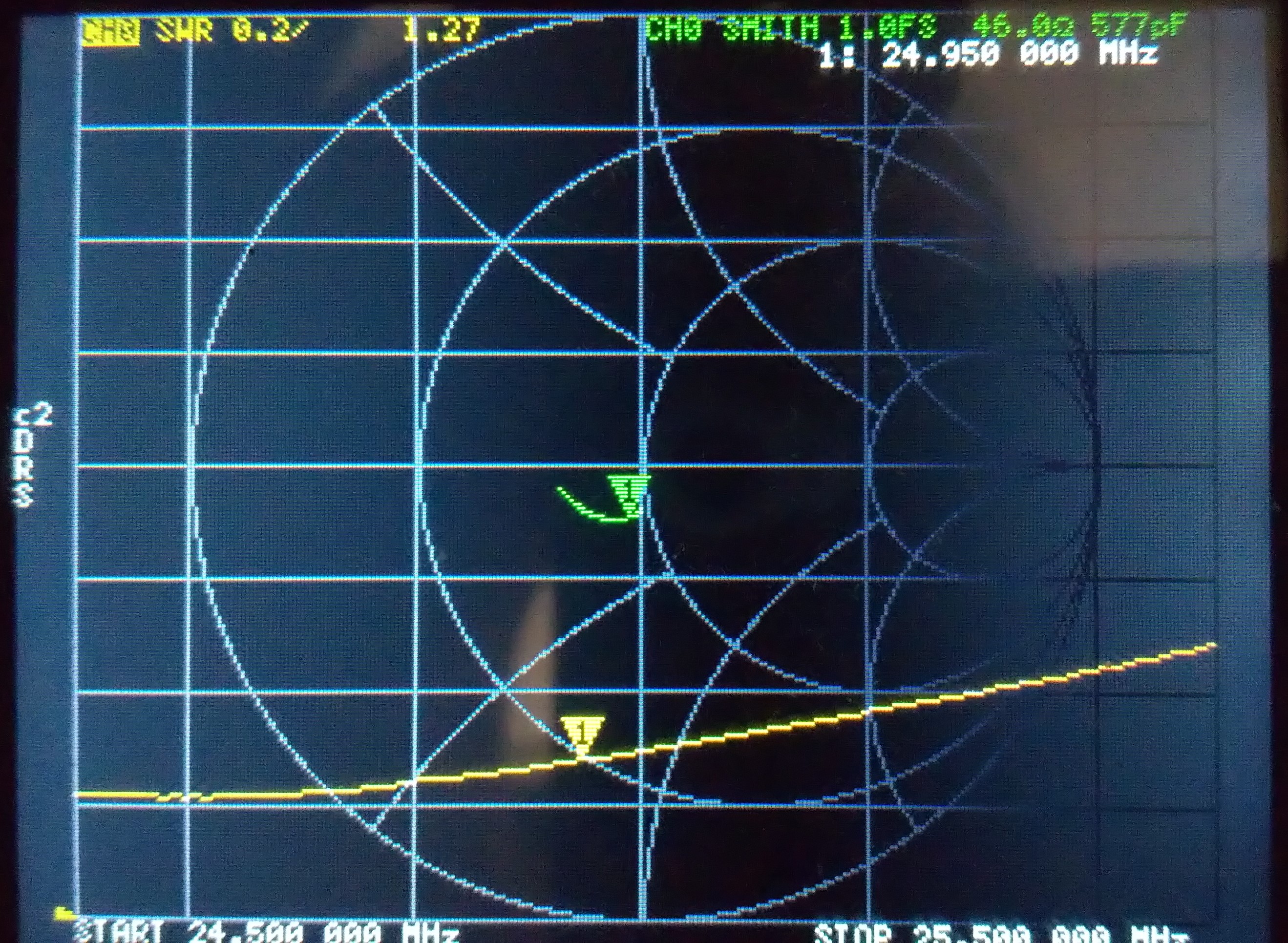

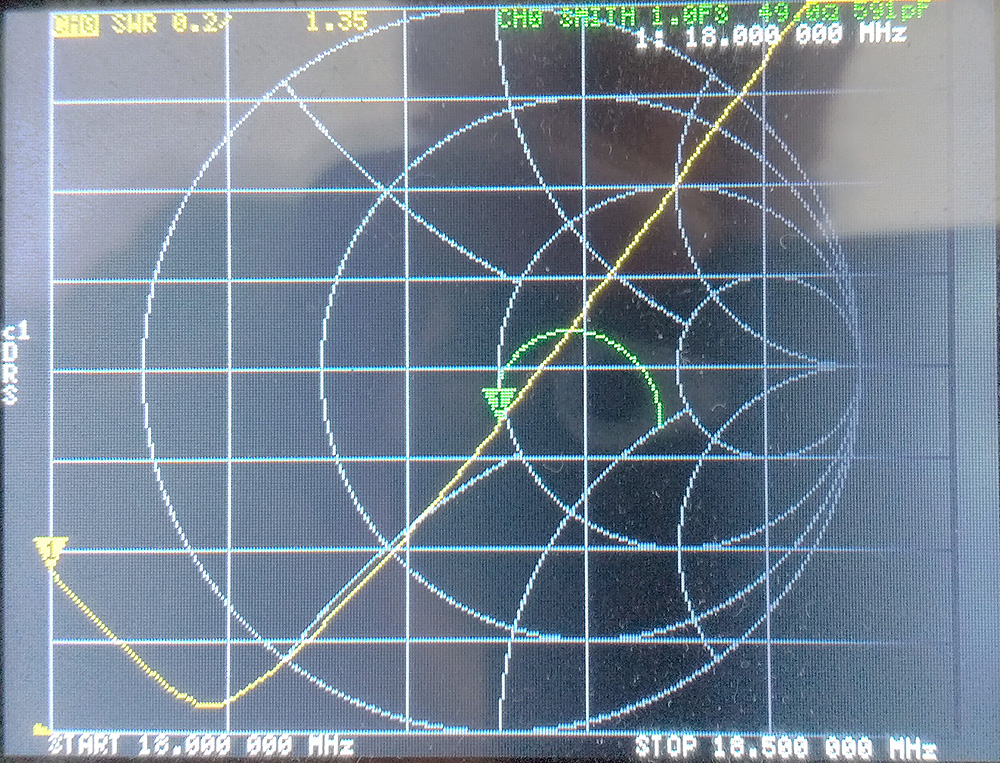

SWRの調整はエレメント長で行います。給電線の先でしか測定できないので、「共振」という言葉は避けて通り、SWR最低の周波数を合わせるだけでよしとしましょう。

地上高7.5mで、マンションの日陰ですが、使えそうな香りが漂います。とりあえずは国内追っかけで遊びつつ、DXのパイルにも参加して、耐久力試験、実地運用試験をしてみましょう。200WのFT8で、「火を噴かない」、「塩ビが溶けてパイプが落ちてこない」、、、ようなら、機会を見てタワーの上に移設です!

2022年12月8日

2か月使い込みました。月末にはWARCメインとされているCrozetがあるし、本格的に寒くもなるので、その前にタワートップに上げようかと、風雨にさらした状況確認やら上記周波数の確認を兼ねた最終点検を行いました。 前回ススだらけになって作り直した、まさにその18Mのトラップですが、今度は、コンデンサ役の同軸と塩ビパイプ(ソケット)が溶けてくっついてしまっていました。。。。 ソケットに差し込んでいるアルミパイプと同軸の編組の間に電流が流れたのだろうと想像できます。

前回ススだらけになって作り直した、まさにその18Mのトラップですが、今度は、コンデンサ役の同軸と塩ビパイプ(ソケット)が溶けてくっついてしまっていました。。。。 ソケットに差し込んでいるアルミパイプと同軸の編組の間に電流が流れたのだろうと想像できます。なるべく簡単な構造にするために、片方に2つあったトラップを一つにまとめることにしました。 アルミパイプはホースバンドでの締め付け固定はやめ、タップビスで固定してしまいました。18メガの調整にはひげをぶら下げました。

トラップの製作で面倒なのは、何といっても防水処理、カバーです。これまで、何かあるごとに、都度、熱湯を使って曲げて接着剤で固定したものを "壊す"; そして 壊しては作り直すといったことを繰り返してきましたが、気分的に参ります。それで何か良い材料はないかと常々探していたところ、次を見つけました: ①500mlのペットボトルが、50サイズの塩ビキャップにぴったりはまることがわかりました。

②0.5mm厚の塩ビ板なら、手で曲げてビスで固定すれば形が作れることがわかりました。上にも書きましたが、もともと完全防水ではないので、接着剤で固定する必要もありません。

②0.5mm厚の塩ビ板なら、手で曲げてビスで固定すれば形が作れることがわかりました。上にも書きましたが、もともと完全防水ではないので、接着剤で固定する必要もありません。 ③ポリタン用の65サイズのキャップが、外径60mmのトユのパイプにピッタリであることがわかりました。これは少し重いかもしれませんが、年単位の恒久使用に使えそうです。

③ポリタン用の65サイズのキャップが、外径60mmのトユのパイプにピッタリであることがわかりました。これは少し重いかもしれませんが、年単位の恒久使用に使えそうです。

その他、100円ショップで売っているPETの水筒とか、綿棒の太短いケースなども使えそうです。工夫次第ですね。

その他、100円ショップで売っているPETの水筒とか、綿棒の太短いケースなども使えそうです。工夫次第ですね。

--------------

2022年12月15日

調整しました。エレメント長さの感度は、概ね、両側合計で2cm(片側1cm)について、10Mでは20kHz、18Mでは35kHz、24Mでは50kHz程度になりました。

10Mは140くらいにしました。

10Mは140くらいにしました。2022年12月15日現在の雄姿

トラップからぶら下がっているのは18メガのひげです。

トラップからぶら下がっているのは18メガのひげです。2022年12月26日

見違えるようにスマートになりました。写真でもパイプが太くなったのがわかると思いますが、さすがに32φのパイプは迫力があります。SWRは特に変化ないようでした。

年内に上にあげたいですね!

2022年12月28日

Crozetを14メガで確保できたので、据え付けにトライしました。 アンテナを重ねるのは初めてなので、3エレとの干渉が気になり、ひとまず45度ずらしてみることにしました。この検討が役に立ちました。

アンテナを重ねるのは初めてなので、3エレとの干渉が気になり、ひとまず45度ずらしてみることにしました。この検討が役に立ちました。その後、Crozetとは14Cや10Fでもできました。また年が明けて、TN8Kとも14Fでできました。飛びの上からは、両アンテナの干渉は問題ないと言えそうです。

2023年3月31日

2023年12月20日