2021年8月12日掲載

9月17日追記

2022年9月25日追記

台風対策でエレベータを降ろしたタイミングに、軒下に設置していたリモートカップラー をタワートップに移設。ローバンド用のロングワイヤーをタワートップから給電してみることにしました。ターゲットは3.5M、FT8のDXです!

こんな記事を見つけました

http://ja1anr.com/160meter/160mhighpowertuner.pdf

今やりたいことは、 まさしく "これ"(これの80meter版); リモートの直下型チューナーを併用したスローパーです。

しかし、私のところではタワートップに大きなアンテナは乗っていないので、全体としては、タワー本体を電路の一部にしたループアンテナ (off center feedのループアンテナ)としてしか働かないでしょう。表題で、控えめに、「ロングワイヤー」 と言っているのは "そのため" ですが (定義はともかくとして、垂直ダイポールのように動かないことは分かっているので、スローパーと呼ぶのは少々はばかられる。。。)、 それでも給電部を高く持ち上げることができるので、ベランダ給電や軒下給電に比べると、少しは良くならないかと期待!

ベランダ給電、軒下給電の3.5Mでの成果

ベランダ給電が5月中旬以降、軒下給電が6月初旬以降なので、3.5M的には閑散期の実験ですが、それでもある程度の感触はつかめました。電力は200W。

・FT8では南米1局。LoTWでcfm! 近場で4~5エンティティup。

・地球半周ぐらいの距離まではまんべんなく飛ぶ。WやEU近場、VKなど。

・ただ、送信レポートと受信レポートの差が大きい(大体10dB差)。相手がマイナス一桁以上でないと交信できない。

・アフリカからもレポートが返ってきたことはあったが(1回だけ)、結局 "73" が返ってこず不成立。

・国内移動局の電信パイルアップは、簡単には打ち抜くことはできないまでも、粘れば問題なく交信できる。

これらをリファレンスに、新アンテナの感触をつかんでいきたいと思います。

どうなるかわかりませんが、実験的には秋口まで。調子よければそのまま冬場も乗り切り、とにかくアフリカのcfmを!

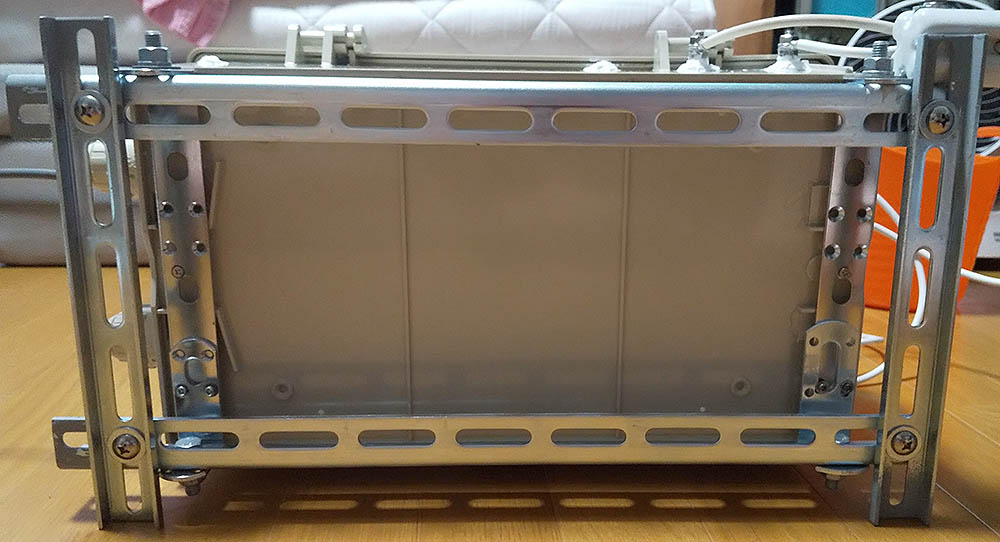

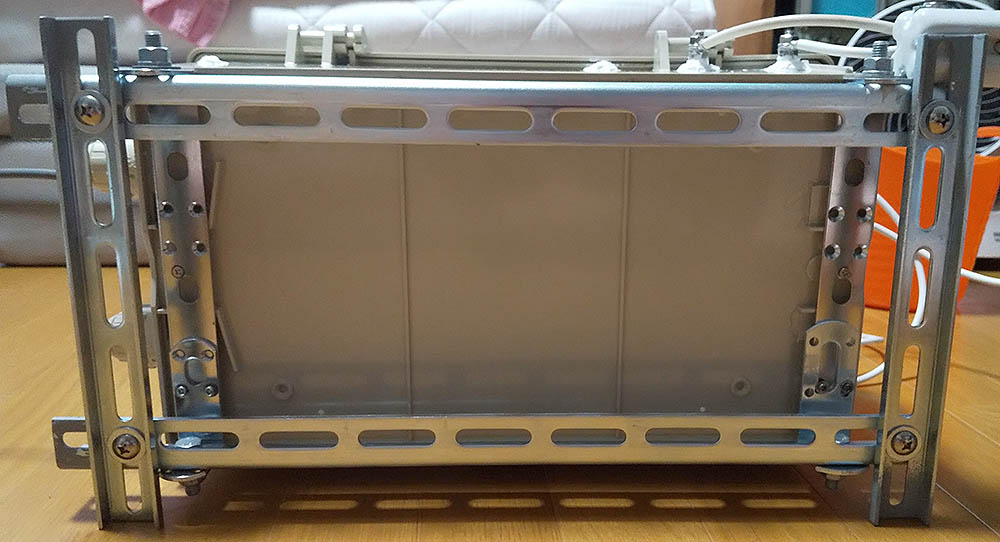

①箱の背面の骨組みを変更。

この箱は、回転するマストに取り付けるので、Uボルトで取り付けやすく、かつ、機械的に十分な構造にしようと努めました。少し凝りすぎたかも。。。結構重たくなりました。

左: オリジナル、 右: 改造

②アンテナ線、アース線の引き出しを変更しました。

グランド側はマストにつなぎます。Uボルトに留めることにします。

ホット側はエレメントのワイヤーにつなぎますが、出力のボルトにマストの回転による機械的な負担がかからないように、フレームに固定した碍子でエレメントを一旦受けることにしました。

③ネットワークケーブルを、屋外用の被覆付のものに交換。

もともとタイムセールで30m1000円で購入して単に8芯のケーブルとして使っていたわけですが、今回は風雨にさらすことになるので、少しコマシなものに変更すべく、新たに対候性を有するケーブルを購入しました。

風で前扉が開いてしまわないように、ロープで十字に結わえておくことにしました。

右下に伸びているのがアンテナワイヤー。ほぼ45度の角度で、まっすぐに、大体15m長です。------9月17日------

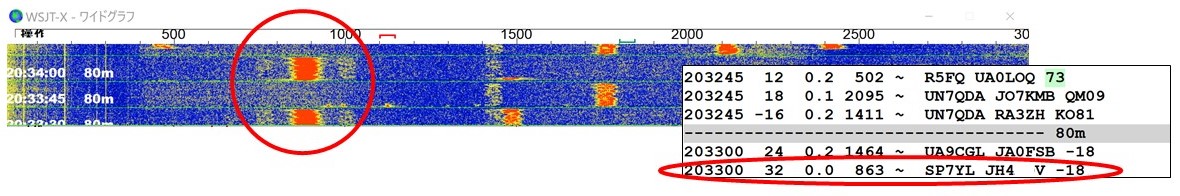

カップラーをタワートップにあげてから丁度1か月経ちました。

このアンテナで3.5Mは、

・送るレポートともらうレポートが概ね同じになりました。

・北・南米には問題なく飛んでいきます。

・PSK reportによると、東・西ヨーロッパ、東・南アフリカにも飛んでいるようです。

・ウラル山脈の手前とは何局もできましたが、向こう側とはなかなかできません。

と、ざっくり各方面に良くなっているようですが、課題も見えました。

・バリコンを最小容量にしても、3.5MのSWRが下がり切りません。最小点で1.6くらい。

・受けはノイズっぽい。

・スペイン、ポルトガルなど西ヨーロッパの深いところや西アフリカには届いていない模様。

1.9Mはどうでしょうか。

たまにワッチしていますが、DXを呼んでいるのは120Hzや100Hzの子供を連れた局ばかりですね。

これは3.5Mの例ですが、3.5Mでもあるんですね。

要するに、こことか

ここの通りなのだと思いますが、これだと

(アンプが吹かされている状況では)どうみても太刀打ちできません。

でも、国内電信は大丈夫です。大きなストレスはなく飛んでいます。

さて、都合の良いことに、昨夜からエレベータを下ろしているので、今なら箱に手が届きます。そこでまず、3.5MのSWRの改善を図ることにしました。 症状からして、一旦500pFの固定コンデンサをはずしてみようと思います。1.9Mへの影響はバリコンで吸収できる範囲内と期待できます。

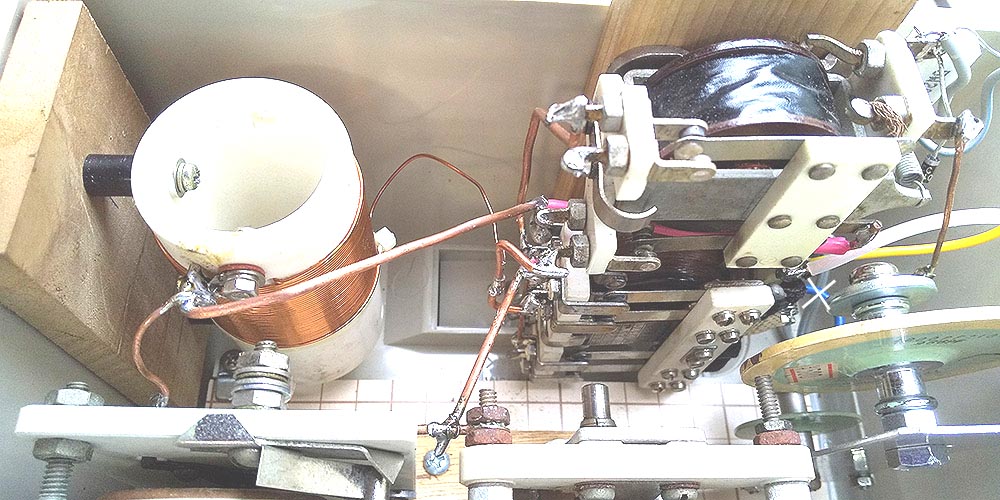

ハシゴの上での作業になるので、簡単に、配線をニッパーでカットしました(右中の白いバツ印の部分)。