2019年12月1日掲載

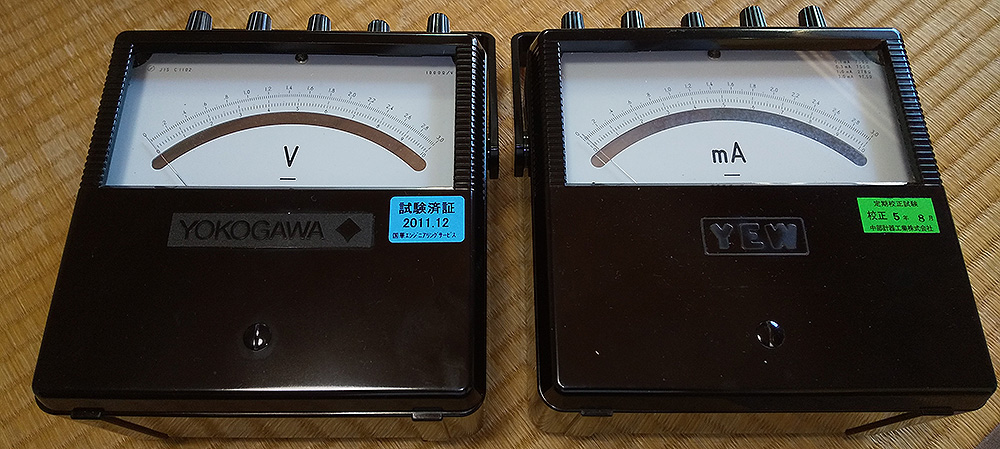

ナス管では、オークションで仕入れたこれの電流計をはずして使いました。そのケースと、もともとナス管に使おうかと思っていたメーターが余ったので、汎用の電流計を作ることにしました。こんなのができました! ➜

電流計は65型の角形です。ケースには大きな丸穴はあいていますから、ねじ穴さえあければ苦なくつきます。

メーターの基本性能は、ナス管に使おうと思ったときに測定済みで、概ね923uAフルスケールで、内部抵抗は120オームです。

この電流計を、30mAと300mAの2レンジで使えるようにします。

テスタのように、レンジ切り替えスイッチをつければ一番簡単ですが、ケースにはそういう穴をあける余裕はないので、接続を工夫することにしました。

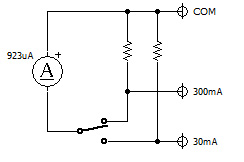

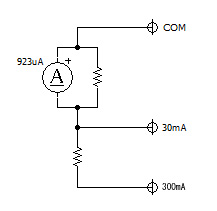

ジャック差し替え式でレンジを変えるメータというと、横河の上等のものや、昔のジャック式のテスタがあります。電圧計は簡単そうですが、電流計はどんな仕組みになっているのでしょうか?

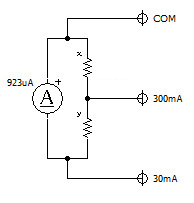

方法は2つありそうです。

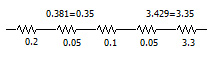

左側は、30mAレンジを基準に、倍率器を付けて電圧計のようにして300mAレンジを作る方法。

右側は、30mAレンジのシャント抵抗を2つに割って、うまく動作するようにする方法です。

そこで、後者で計算します。 30mAレンジでの動作は簡単です。x+yで30mAになるように、シャント(x+y)の値を計算します。この値は、3.81オームです。

これで、30mAレンジはほぼぴったり。300mAレンジは針2本分ぐらいずれているようでした。

いずれも計算値より、抵抗値が小さい方に来ていますから、セメント抵抗自体の誤差はもちろんあるとしても、メータの感度が923μAより良かったのか、内部抵抗が120オームより小さかったのかもしれません。

あとで考えたら、メータの感度測定をしたときには、メータは宙置きしていました。鉄板でできたケースに収めることでずれが生じたということかもしれません。120オームと言っている内部抵抗も、アナログテスタで普通に計っただけの値ですし。

あと、遠い将来におかしな間違えを起こさないために、スケールを書き換えておいた方が良いですね。そのうち気が向いたらやるとしましょう。でもこのページに記録もあることだし、大丈夫か。。。

------

今回は、久しぶりにシャックのリファレンスを出してきて、気張ってみました。

いずれもオークションで購入し、校正に出したものです。そう何度もお金を使うわけにもいきませんのでそれぞれ一回きりですが、こういうものを使うのは楽しいです。

若干の試行錯誤はありましたが、計算通りにスムーズに"こと" が運び、便利なものを手にすることができました。