6M 受信用 アンテナ 直下型プリアンプ の自作 jr3xuh

プリアンプは、2年少し前に作りました。 調子よく動いているのですが、狙っていた、「ケーブル損失を補ってなおNF5.5dBに余裕ある」というところまでは一歩足らないようなので、全体をタワートップに持ち上げてみることにしました。これで、少なくともケーブル損失分の余裕は出るはずです。

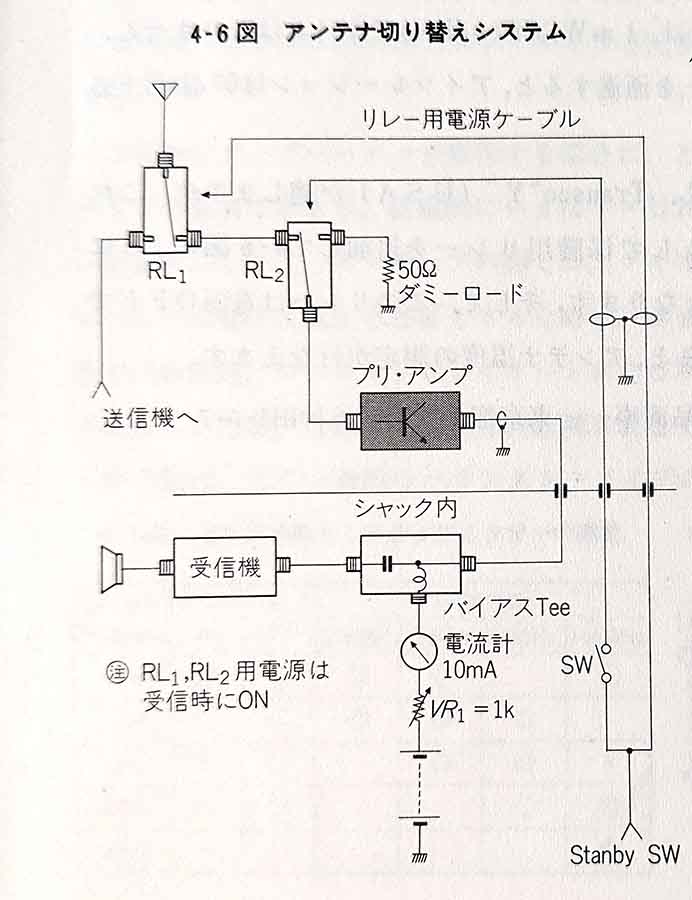

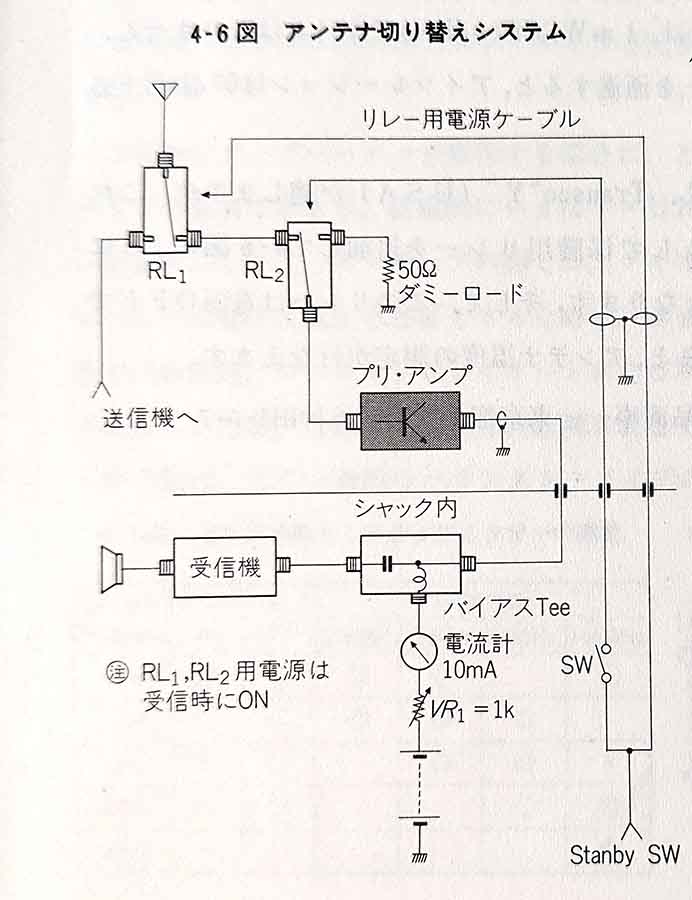

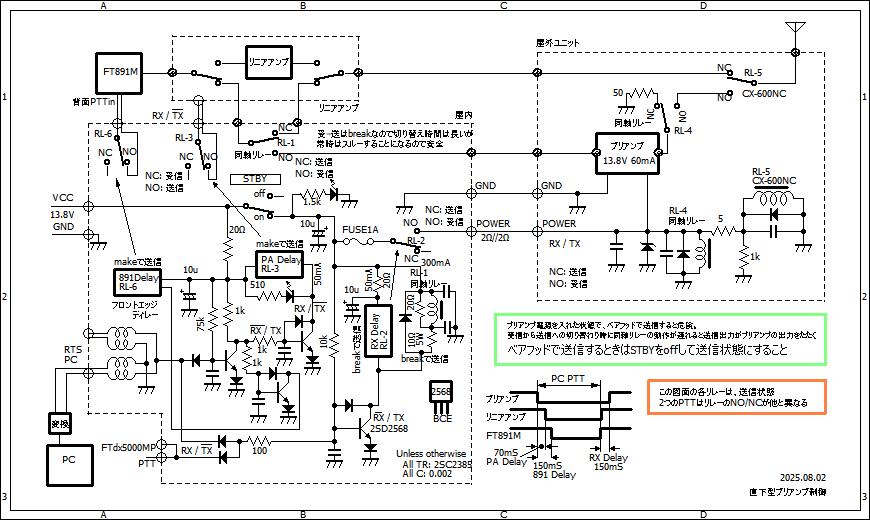

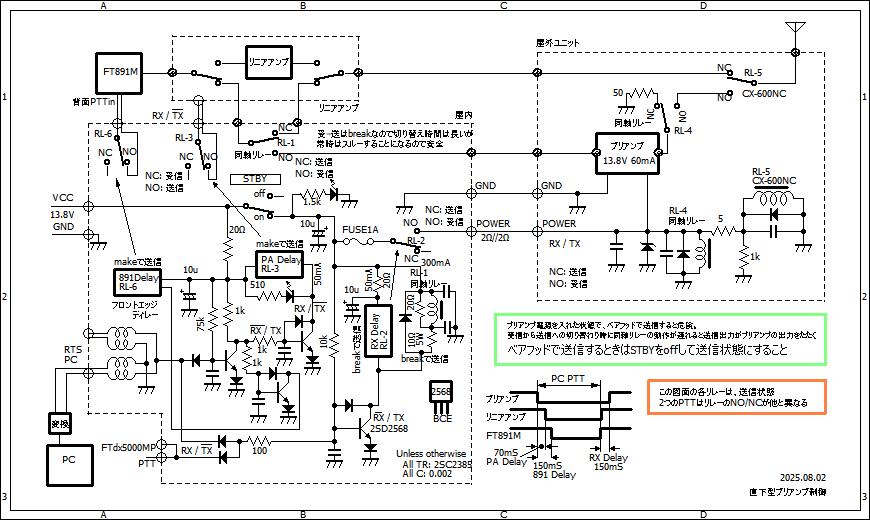

直下型は、topに同軸リレーを2発置いてプリアンプを包むような構成にするのが一番簡単です。しかし、500W対応がmustなので、topに設置する同軸リレーは大型でなければならず、かつ新品であってほしいし、かといって新しいのを2発買うとなるとそれだけで大きな出費になっていかにも大げさです。そんなことを悩んでいたら、「アマチュアのUV技術」に2線式というのを見つけました。

プリアンプ出力を流す受信専用の同軸を新たに引いて、受信と送信のケーブルを分ける構成です。これだと、大型の同軸リレーはひとつで済みます。

そこで、この方法で攻めてみることにしました。

同軸は3D-2Wを引くことにします。アンプのゲインがあるから、ここでのケーブル損失は問題ないと踏みます。

この際だからRL-2や50オームのダミーロードもつけておくことにします。面白そうです。

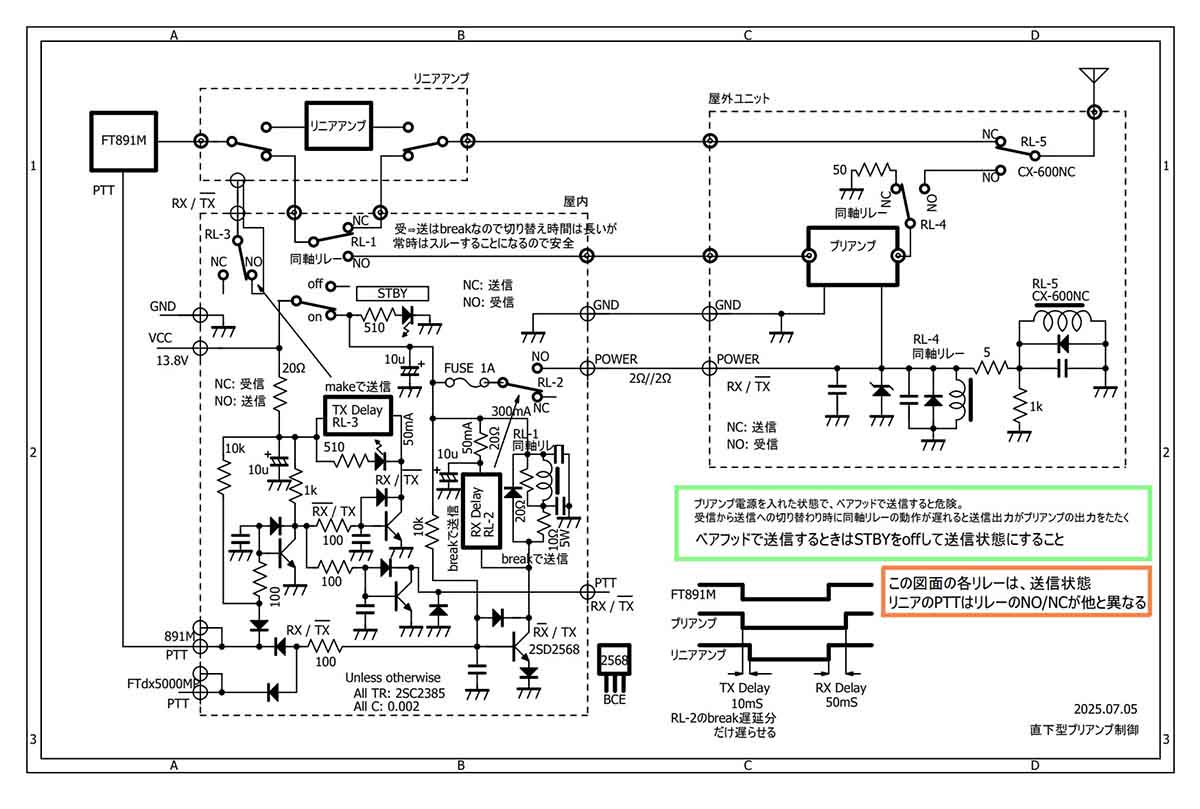

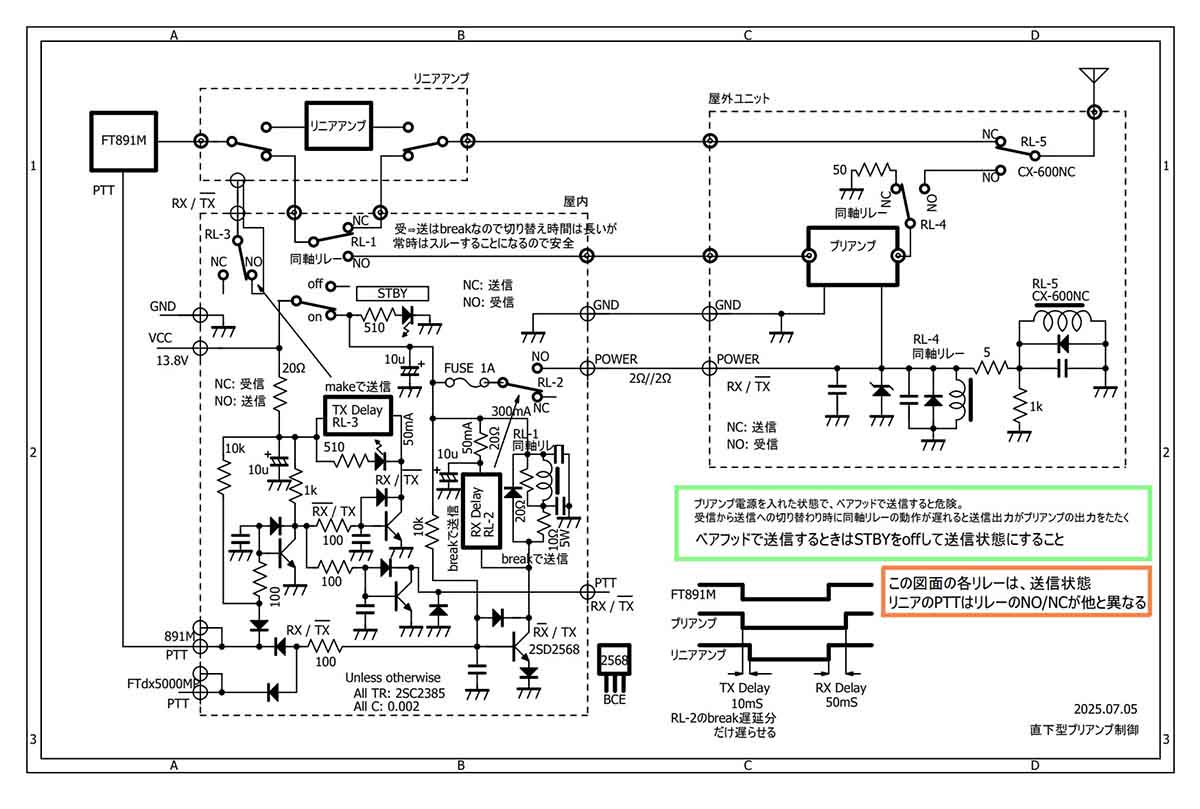

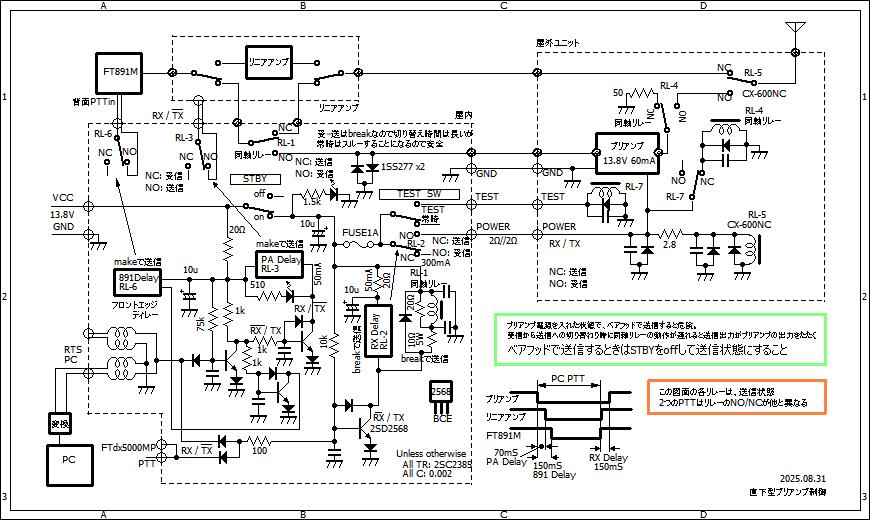

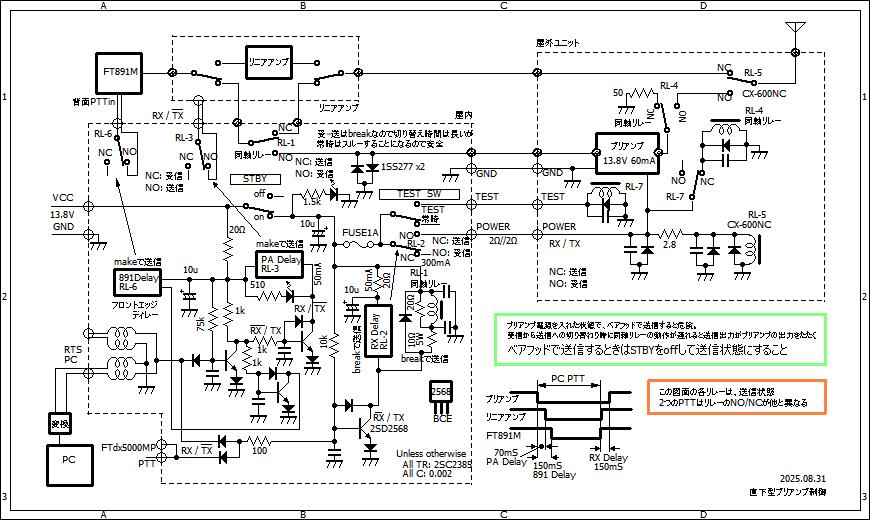

この図だけを見るといかにも簡単そうですが、実はそうはいきません。500Wを通すことになるので、リニアとの接続やリレーの切り替えタイミングに代表される「安全対策」の熟考が必要です。検討に検討を重ね、次のように作ってみることにしました。

ポイントは、

・何があっても絶対にプリアンプ本体を壊さない安全対策:送受切り替えタイミングの熟考につきます。

・万が一何かあった場合でも、アンテナを降ろさなくても一応元通り動くこと:電源を切れば各リレーのNC接点を通過して元通り動作するように考えました。

NC接点を送信に使うとなると、送信開始時のNO接点からのbreak遅延が気になります。特に、室内ユニットの同軸リレーのNO接点からの離脱が遅れると送信出力がプリアンプをたたいてしまうし、屋外ユニットではNCへの復帰が遅れると無負荷送信になりかねません。いずれも致命的にまずいです。

そのような状況下で、WSJT-Xの送信遅延時間を長めに設定するとして、その間にリニアアンプ含めてすべてのリレーの切り替えが順序良く終わる必要があります。これがちゃんとできるか。。。

このあたりを十分に考えながら、詳細は実験で追い込むことにします。なるべくやりたくありませんが、最悪、親機自体のPTTタイミングを遅延することも視野に入れます。

2025.7.18

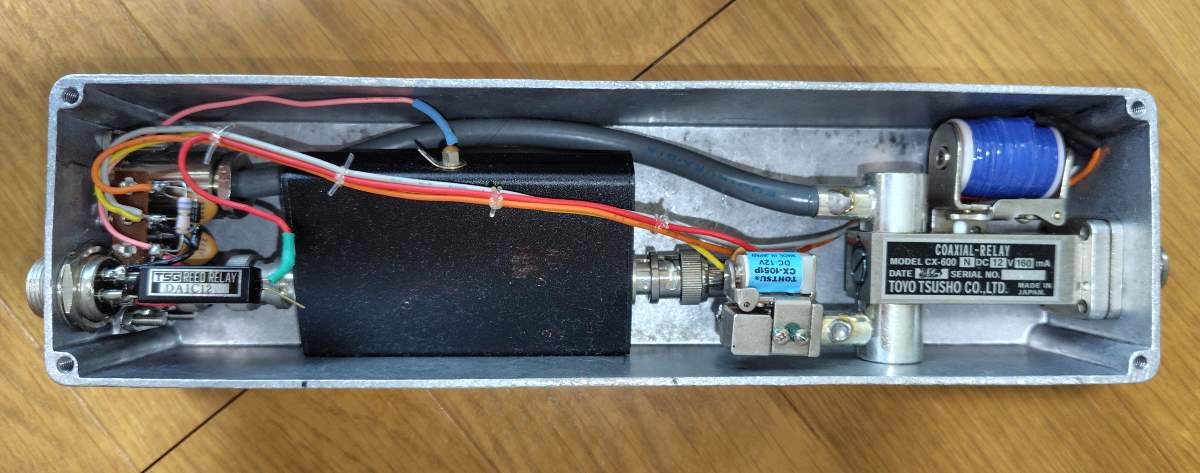

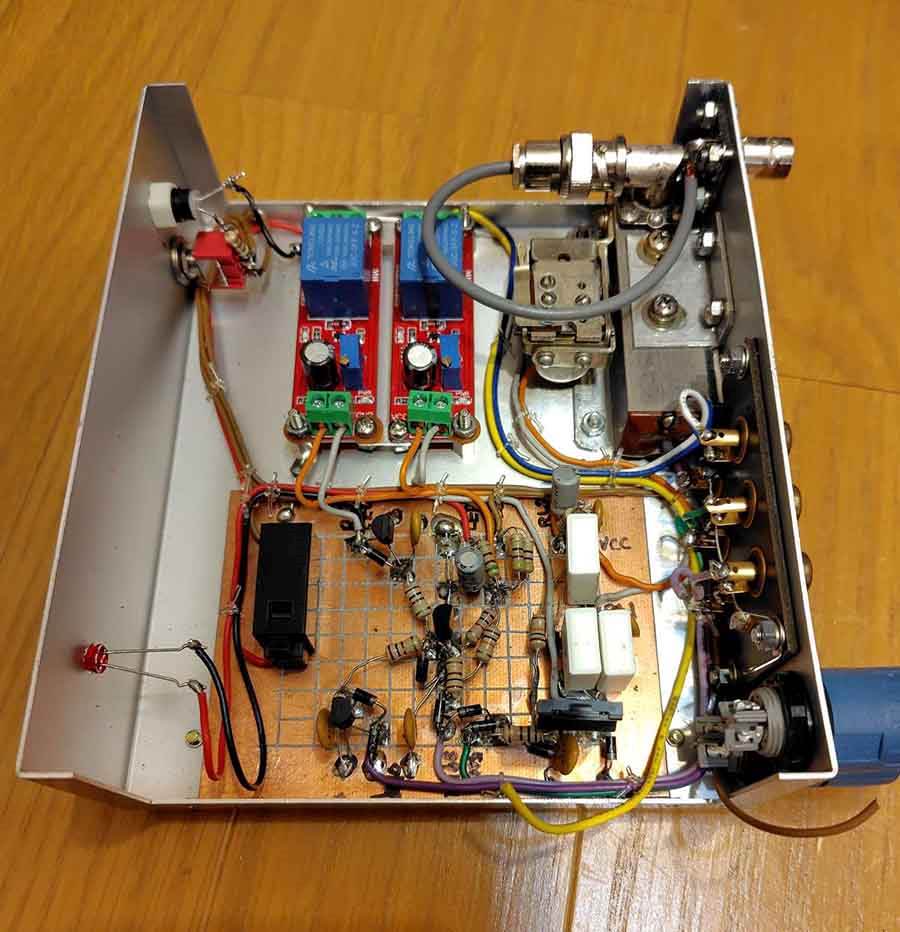

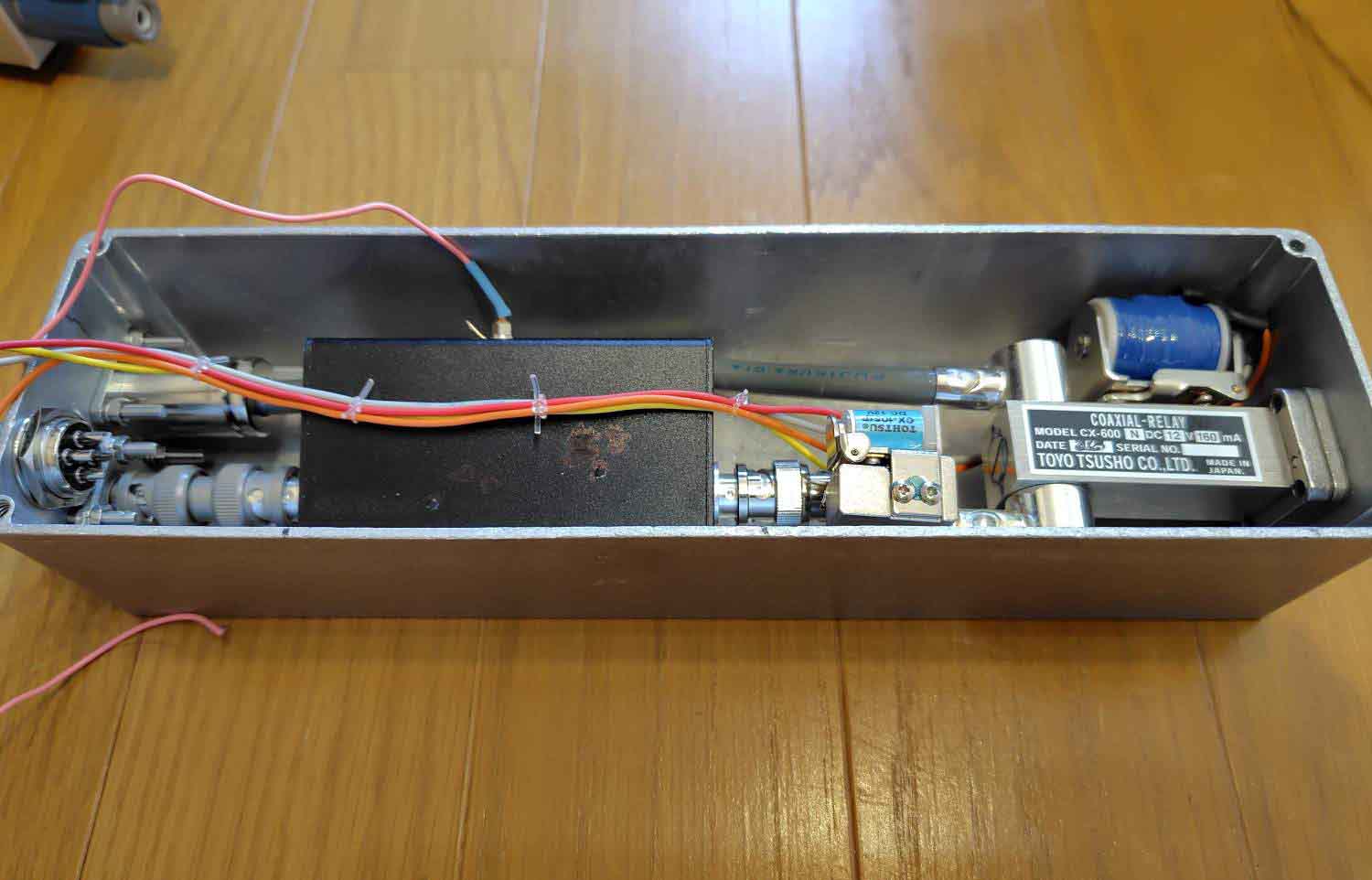

関ハムを前に、室内ユニットが概ね仕上がりました。

写真右上は手持ちのAmphenolの同軸リレー。BNC端子付きで200W位は平気で通せそうな立派なものですが、とにかくこんなところに使うのはもったいないし、break時間は長そうだし、チャタもありそうだし、、、と思ったのですが、これしか手元になかったので思い切って投入。

その左の2つは、リニヤアンプにも使った中華製の安い遅延リレーです。mSオーダーの遅延を詳細に調整できるよう、コンデンサは交換しました。4隅の取付穴は絶縁対策をする必要があり、注意が要りますます。

手前の基板に回路が組んであります。ランド型の配線です。左端の黒いのはヒューズホルダー、右端の白いのはホーロー抵抗です。あとでアルミ板の放熱板を取り付けます。

背面の電源コネクタや出力のコネクタは、不意に抜けたりしないよう、ロック付きのサトーパーツのCN-70-BJを使いました。

2025.7.22

関ハムで出物;特に同軸リレーの出物を期待していましたが、うまくいかず、気分がさっぱり盛り上がらないので、手持ち部品で屋外ユニットを作りはじめることにしました。

アンテナ直下型プリアンプというと、マストに取り付けるのが普通かと思いますが、この機械はブームに水平に取り付けるようにしました。マスト取り付けの手ごろなケースが手に入らなかったことが原因ですが、だったら水平につけようとアルミの弁当箱などを考えたこともありました。最終的にアルミダイキャストのケースを見つけ、これを水平取り付けで使うことにしました。

写真は底面から見たものです。上面には穴はあけないので、コネクタ部を除き基本的な防水は問題ありません。

全体の構造はリレーを中心に簡単にまとめました。

メインのリレーはCX-600NCです。もうひとつは、手持ちの、CX-1051Pというもので、この2つはリニヤアンプにも使いました。(http://jr3xuh.image.coocan.jp/4CX250B_2.htmlの8月1日の項)

送信側は、外から来るケーブルを写真左上のN-PJ-5で受け、CX-600NCに向けて5D-2Vで配線しました。受信出力端子はBNCとし、BNC-PJ-JJ(4ピンコネクタの下)をつけました。

アンプ本体は以前作ったものから基板だけを取り出し、小さなアルミの箱に移植しました。箱の入出力はBNCとし、ケースの出力側のBNC-PJ-JJとBNC-A-PPでつないで箱を支えるようにしました。

受信アンテナ側は、CX-600NCの出力をCX-1051Pで受けて、BNCコネクタをつけた5cmくらいの1.5D-2Vでアンプ入力にfeedするようにしました。ダミーロード用の50オームの抵抗は普通の1/4ワットのものを使いました。インピーダンス補正とかはなしです。

右の写真の手前:2つ目の同軸リレー CX-1051Pは、CX-600NCにつけた同軸ケーブルに直接つけてしまいました。

全体としてはすんなりいきましたが、紆余曲折もありました。

使用した同軸リレー;東洋通商のCX-600NCの寸法が仕様書と異なるのです。。。穴あけしていたケースに合わせてみて初めて気づきました。

https://www.intio.or.jp/tohtsu/ から、 product data ⇒ CX-600NCと進むと、そのページの下の方に寸法図がありますが、ここに43.5とある全巾が、現物では47.5か48近くあるのです。新品を入手するとなると東洋通商一択で直接購入するしか手がないので、ゴネても致し方なく、結局穴あけしていたケースを廃棄して買い直さざるを得ないようなことになりました。

しかし、東洋通商さんには電話で事情を話し、ホームページの図面の変更 と、「申しにくいが、、、」としつつ廃棄したケース分の返金をお願いしました。2週間経って、一度pushしてから、ようやく 返金を受領しました。図面の修正はまだされていないようなので、厳しい寸法で作られる方は要注意です。

さて、あとは、ケースの外に出るコネクタ部の防水を考えないといけません。「煙突」「コーキング」で検索し、屋外の厳しい環境でも使えそうなコーキング材が手に入ることは分かりました。

それから、アンプ本体を小箱に入れましたが、夏の高温は大丈夫でしょうか? また、リレーは夏の高温とか冬の低温でタイミングがずれたりしないのでしょうか? 少し心配です。 経験ないのでともかくやってみるしかありませんが、雨除け、陽除け目的で、塩ビの板で屋根をつけようかと考えています。

2025.7.29

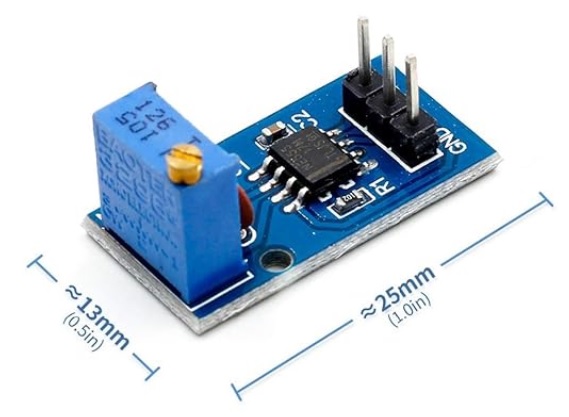

リレーの遅延調整用に、超低周波数の発振器を準備しました。

アマゾンで、

「NE555パルスジェネレーターデュポンケーブル付きfor Arduinoスマートカー用の調整可能な周波数シングルチャンネル出力モジュール」

というのを買い、箱に入れました。小さいし、何と言っても一個170円。

要するに555を使った発振器ですが、手持ちの(本格的な)低周波発振器がカバーしないような超低周波数域、0.1ヘルツとか0.5ヘルツとか、そういった周波数で方形波を使うには理想的であります。しかしこれも、電源のパスコンが要ります。もちろんCやRは用途に応じて適宜取り替えます。今回はCを2.2μFに交換しました。

それで、周波数を大体0.5Hz位にセットして、室内ユニットの送受をカチカチ切り替えながらリレーのディレー調整をします。

RL-2の復帰時間は約3mSでしたから、RL-3の立ち上がりはこれより少し遅延させます。RL-2の復帰ディレーは20mSにしました。またあとで調整します。

オシロはautoではなく、ノーマルスイープにして、slopeを微妙に調整してトレースを描きます。アナログオシロの基本的な知識と習熟が要ります。

リニアアンプのディレー確認をやった時にもこれがあったらなぁと思いました。

2025.7.30

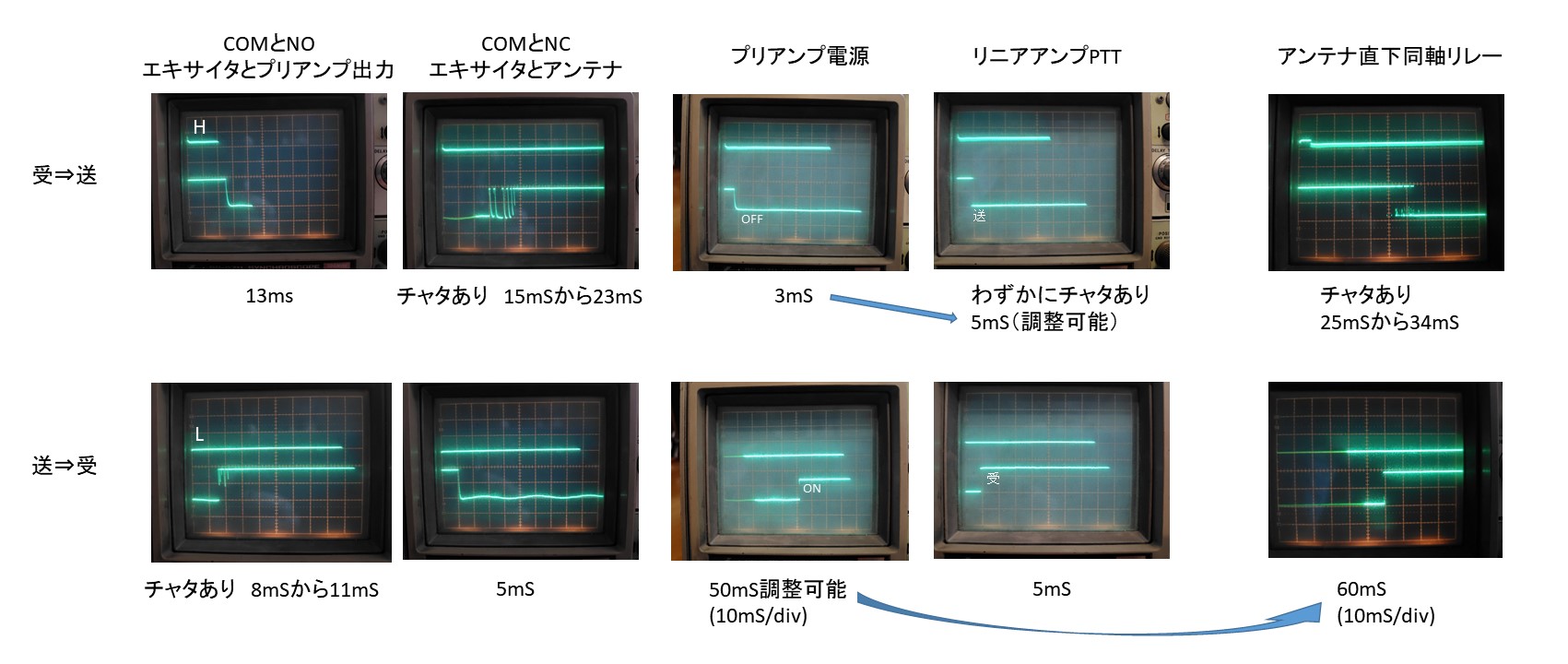

上段が受⇒送、下段が送⇒受信の切り替わりです。いずれも左端が切り替わりのタイミング。横軸は5mS/div。

左の4つは屋内ユニットの同軸リレーです。この同軸リレーは、NO接点もNC接点も、接点がつながるタイミングでかなりのチャタがあるようです。また、事前の下調べ通り、make時(下段)に比べてbreak時(上段)のディレーが大きいようです。

受信から送信に切り替わるタイミングから見ていきます。

この中でヤバいのは左上です;同軸リレーの切り替えに13mSもかかっていて、この間は、エキサイタがプリアンプの出力をたたいてしまうのです。

WSJT-Xで送信遅延させている間は大きな出力は出ないとはいえ、13mS間もろにエキサイタがプリアンプの出力をたたいてしまいます。リニヤを使わないときにはプリアンプは絶対にOFFしておく、つまり同軸リレーはNC側につなぎっぱなしにしておく方が無難です。

一方リニヤを使うと、リニヤの入力側のリレーも同時に動きます。リニヤのリレーは送信開始時にmake側に動くので動作時間は短く、仮に5mS以下とすると、リニヤのPTTに入れている若干のディレーと合わせて、エキサイタがプリアンプの出力をたたいてしまう時間は10mS程度になります。

その間の出力はどのくらいか?

audio系のノイズやキャリヤ漏れが主たるものでしょうが、WSJT-Xとリグ本体は理想的に作られているとすると「近接領域不要輻射」の限界以下、つまり-60dBになると期待できます。エキサイタ出力を50Wとすると50μWです。これに、アナログ系のノイズが載ります。どのくらい載るでしょうか? 仮にS/N 40dBとすると、5mWです! √PRで、5mWだと0.5Vです。S/Nはもうちょっとはとれますか。。。

そのようなことで、問題整理ができました: 出力側からプリアンプ本体を5mW前後で(0.5V前後で)10~15mS叩くことは許容できるのか? プリアンプ本体は持ちこたえてくれるのか? です。

別の問題もあります。チャタを経てリレーが落ち着くまでの間、エキサイタが無負荷になるのです。後述するようにタワーtopの同軸リレーもかなりの切り替え時間がかかります。。。。

次、

上段左から3つ目、プリアンプ電源は、受⇒送のタイミングでは、3mSほどで、素早く、電源"断"してくれるようです。リニヤのPTTにはさらに少しのディレーを入れますが、この時間ならばリニヤが動き出す前に電源が切れるので、プリアンプの入力側は問題ないでしょう。

屋外ユニットの同軸リレーもこの電源で断続されます。その様子は図の右端にあります。受⇒送切り替え時にかなり時間がかかっていて、チャタもあるようです。エキサイタどころか、リニヤアンプが無負荷送信にならないか気がかりです。

さらに、

下段の送⇒受はプリアンプ電源を大きく遅延させることで大きな問題は無かろうとわかります。topの同軸リレーも、リニヤ等が全部受信に戻ってから受信側に倒れることになります。

以上のように考察してみて、受⇒送切り替わり時の挙動が危険と分かりました。エキサイタからプリアンプ出力を叩くことと、エキサイタが無負荷になることです。

付け焼き刃的に、いくつかの対策が考えられます。

・プリアンプ出力に保護ダイオードを付けること

・操作ミスに備えてリニヤとの連動を考える

リレーの復帰時のディレーを短くする方法もあるようなので、機会を見て実験してみたいですね。いずれにしても、何重もの安全対策を考えておくほうが良さそうです。

2025.8.2

どーにも受⇒送切り替わり時の問題が気になります。5mW前後で10~15mS叩くのはダメなんじゃないか。。。

それで、「え~い、この際だっ!」 と根本対策を行って一気に解消する方針に変更します。プリアンプ関係でよく言う「遅延」:エキサイタの送信動作開始を遅らせることを導入することにします。

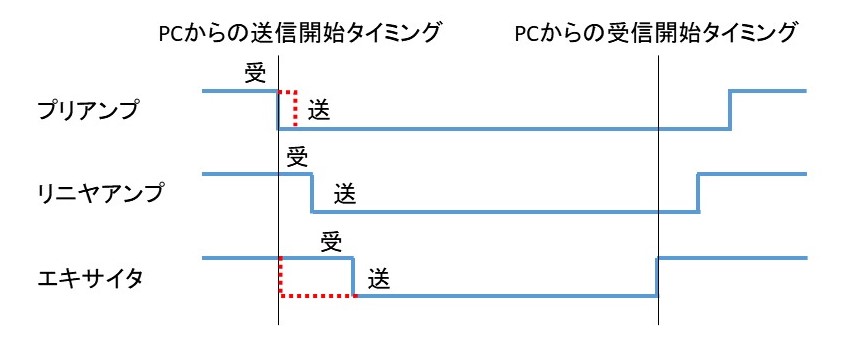

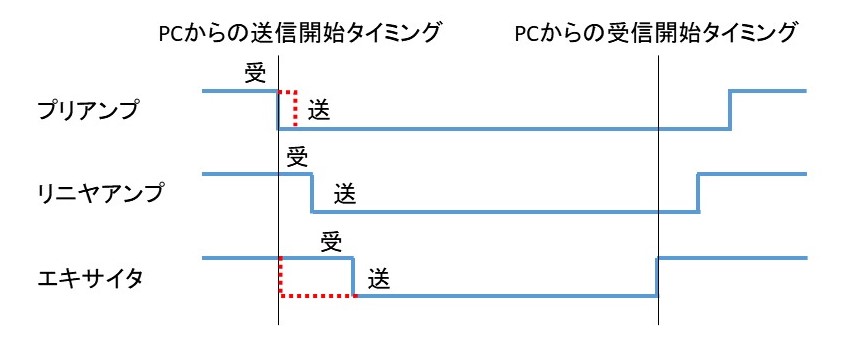

これは、送信開始時に、エキサイタ、リニヤアンプ、プリアンプがどういう順番で切り替わっていけばよいか(安全か)ということを考えて、それに従ってシステムが切り替わるようにする ということです。大型AMのシステムやリニヤアンプを追い込んだ時にも散々考えましたので、答えや実装方法は見えています。

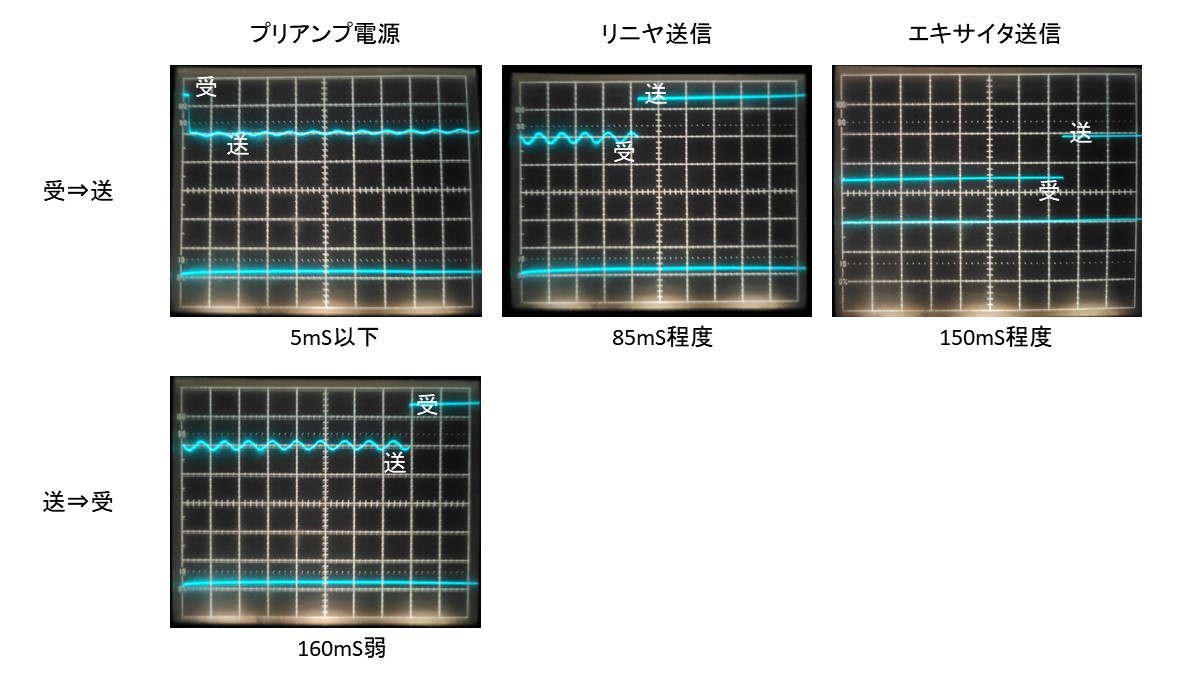

青線のように、動作タイミングがすこしずつ入れ子状態になるようにします。PCから来るPTTを基準にして、送信開始時はプリアンプ、リニヤアンプ、エキサイタの順でエキサイタが最後に動作し始め、受信開始時は逆にプリアンプが最後に動作し始めるようにします。今は、送信開始時に、赤い点線のようにエキサイタよりプリアンプの方が早く切り替わってしまっているのが問題なんですね。

これをきちんと実現することができれば、リニヤとの連動も考える必要がなくなります。重いリニヤを動かさなくても良いのは大助かりですhi

変更のポイント

PCからPTTを引き出すことがまず必要です。そして、それにディレーをかけてエキサイタをPTTするようにします。

動いているシステムなのでなるべく手は付けたくないと、もともとはエキサイタのPTTを外部に引き出してシステムのPTTに活用する予定でしたが、逆にエキサイタも外部からPTTを受け付けるようにします。

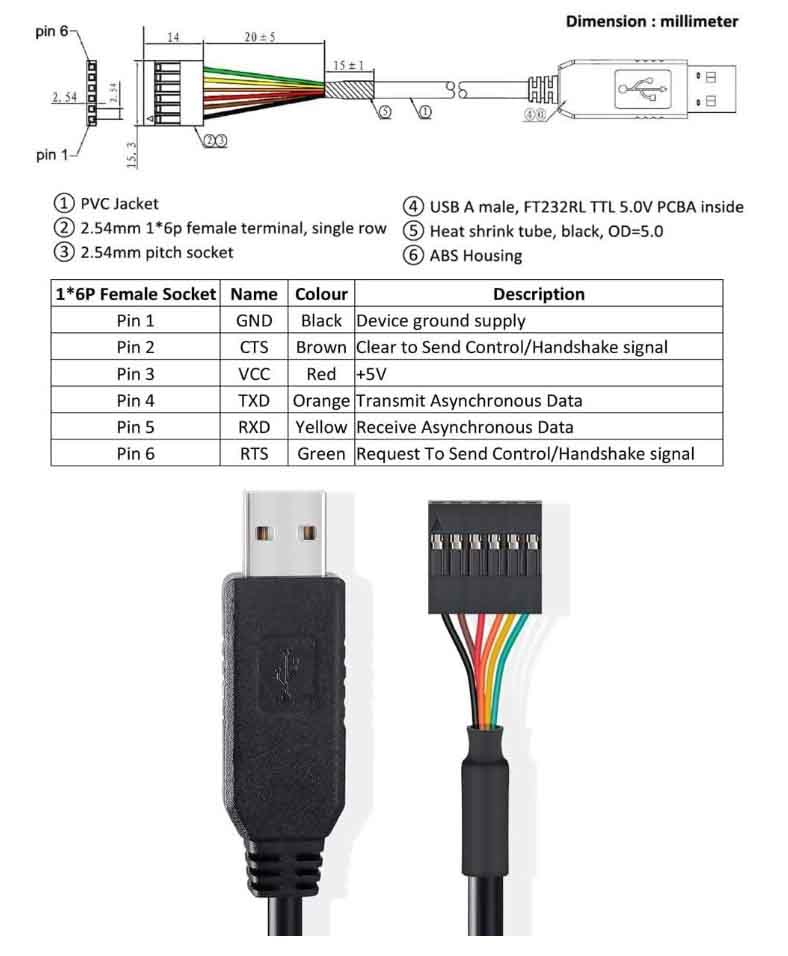

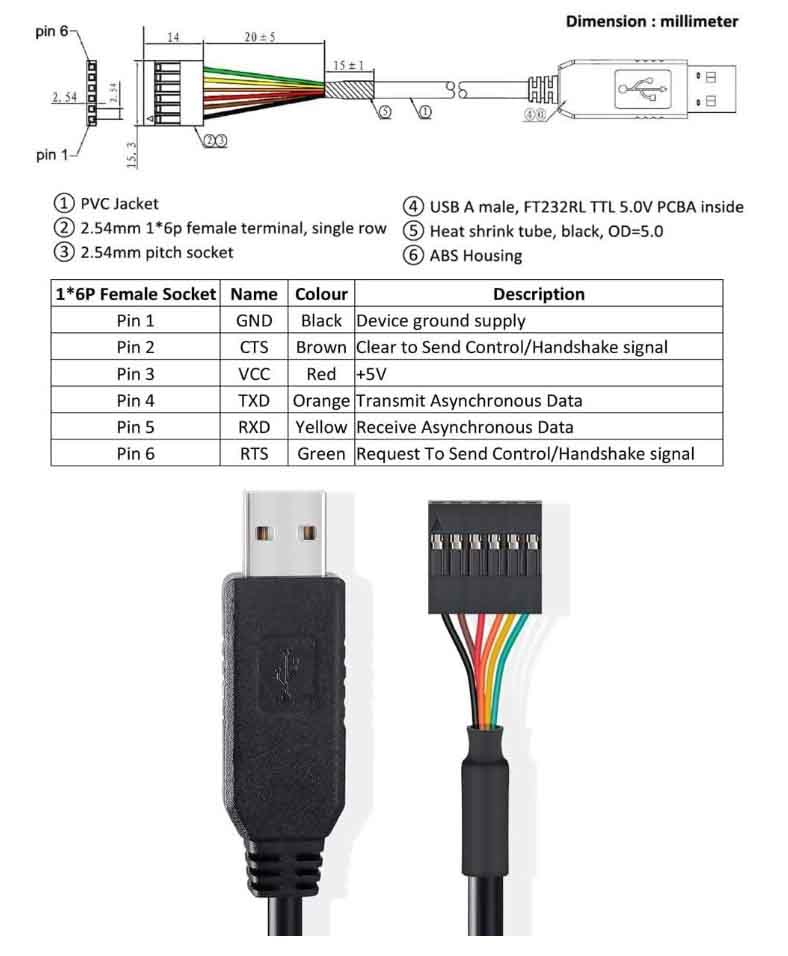

PCからのPTT引き出しは、以前FTdx400でFT8を楽しんだ時に検討済みです。WSJT-XのPTT設定をRDSなどに変更することと、PTT信号をCOMポートから引き出すようにします。といっても232Cは電圧関係が使いにくいので、市販のUSB-シリアルの変換ケーブルを使うのが良いです。

エキサイタに使っているFT891のPTTは、データモードの時は背面端子で行うことができます。しかし、CWやSSBではこの端子は効かないので、CWやSSBで運用するならマイク端子の所に外部からPTT信号を加える必要があります。

いずれにしても、エキサイタからのPTT引き出し線は切ってしまうので、エキサイタstartで全体を「送信状態」に切り替えに行くような運用は全くNGです。例えば、エキサイタを不用意にMOX送信する事やCWでエキサイタのブレークインで送信してしまうことです。厳重に注意が要ります。

そのようなことで、運用上注意すべき点はありますが、とにかく安全な上図のタイミングを実現しに行きます。

なお、CWやSSBにこだわるなら、など、「プリアンプ」とは別次元の対策が必要で、なかなか面倒そうです。

プリアンプをOFFしておけばよいとはいえ、操作ミスしては元も子もないので、ここは、SSBや CWはあっさり諦めるほうが良さそうですね。

改 造

もっと面倒かと思いましたが、実質、遅延リレーを1個追加するだけ実現できそうです。RL-6です。

送信開始時にはRL-3とRL-6で、上のタイミングチャートと同じ遅延をかけます。リレー遅延の実測写真によると、一番動作が遅いのはtopの同軸リレーだとわかっています。最大35mS程度の遅延が生じます。そこで、リニヤアンプ動作開始は、その倍70mSプラスRL-2の遅延分で、PTTから75mS後とします。また、リニヤにも同じリレーを使っているので、エキサイタ動作開始も同じ時間だけ遅らせ、PTTから150mS後を目途に動作開始させることにします。

受信復帰時は、簡単のためエキサイタとアンプが同時に受信に戻ることを許容し(つまりエキサイタが一瞬無負荷になることがあり得る というようなことを許容し・・・ 実際はエキサイタの方が明らかに動作が早いから、そんなことはまず起き得ない)、それより遅れてプリアンプが動作を始めるようにします。ここでは一応150mS遅延としましたが、そんなに遅らせる必要はなく、せいぜい数10mSで十分でしょう。

尚、左下、PCと接続するroop through端子には同相チョークを入れておくことにしました。

ケーブルは、アマゾンで買いました。

「FTDIのUSB-TTLシリアルコンバータケーブルです。見た目はコネクタが付いたUSBケーブルですが、USB-Aコネクタ部分にFT232RLが内蔵されています。基板上にピンヘッダを用意するだけで、PCとのシリアル通信が可能となります。信号の入力・出力レベルは5Vです。」

というものです。安いのはいくらでもありますが(もちろん高いのもある)、TTLレベル入出力がポイントです。

このケーブルは、コネクタをPCのUSB端子に差し込めば勝手にドライバをインストールしてくれます。

COMポートは2番辺りにしておきます。あとはWSJT-XのPTT設定をCOM2にしてやるだけで、RTS端子(6ピン)にPTTの信号が出てきます。CTSの処理は不要です。

各端子の電流容量は、変換ケーブルに内蔵されているLSI:FT232RLの仕様書によると24mAのようです。PTT回路をスイッチする電流は、FTdx400はともかく、トランジスタのベース2つ分なので数mA弱。よって、変換ケーブルの出力をそのままつなげます。信号の極性もあっているので(送信時にLになる)、本当にあっという間です。

左上、遅延リレー3つ目を取り付けました。一時はどうなることかと思いましたが、うまく挽回できました。

同相フィルタも取り付け、細かいところもまとめて、これでイッチョ上がりです。

ケーブルは簡便にRCAでやっつけました。

2025.8.5

バラックで屋外ユニットと屋内ユニットをつなぎ、タイミング調整してみました。

概ねうまく調整できたかなと思います。

2025.8.6

891とリニヤをつないで、送受切り替えの動作確認をやりました。

PCや891の設定をかえたり、ケーブルを何本か作りましたので、接続を間違わないようにと気を遣いましたが、あっさり動作してQSOも問題ありませんでした。ただ、リレー音が大きいのに驚かされました。

残った課題

・セメント抵抗がかなり熱くなるので、ワッテージの大きなものに交換したほうが良いかもしれません

・それから、出力側からプリアンプ本体を10~15mS叩くことになるのは、実際何ワット位なのか、実測したいと思います。

・FTdx5000が送信している間はプリアンプOFFすることにしていますが、同時送信するとどうなるか。検討出来ていませんでした。。。

どうしましょ。。。

2025.8.16

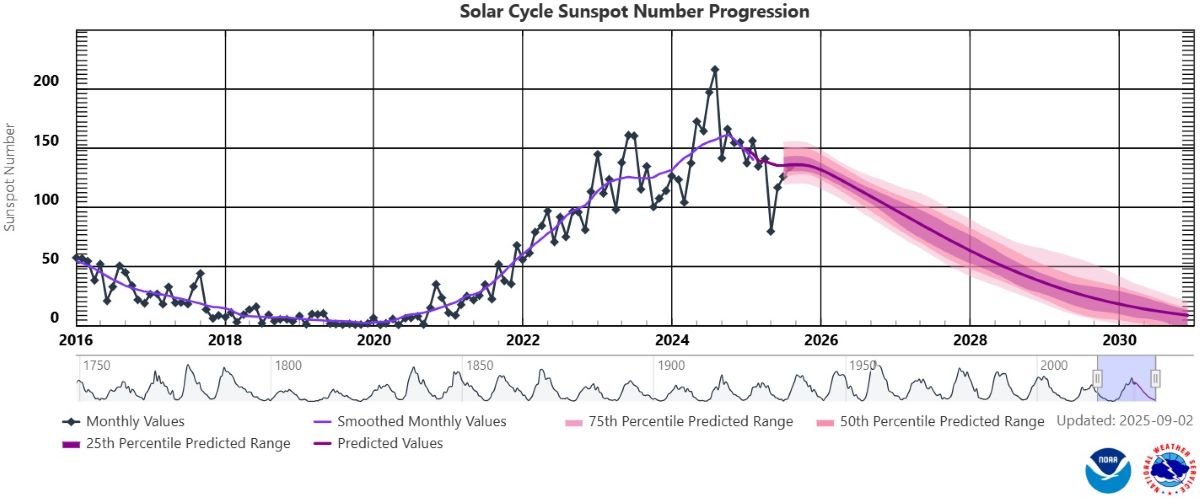

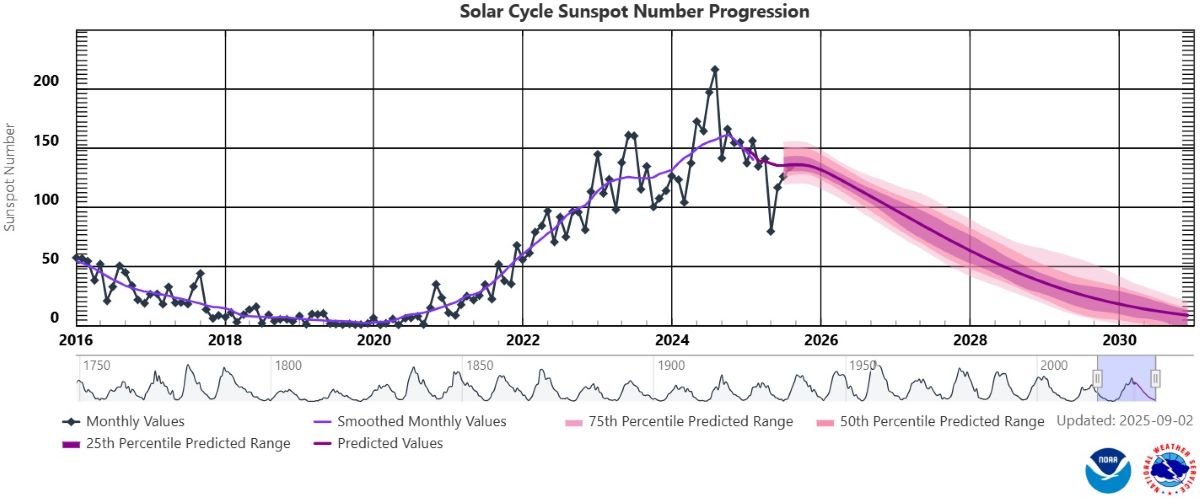

お盆が明け、ぼつぼつコンディションが来るかというシーズンになってきました。

課題と思っていた①セメント抵抗の交換と、②プリアンプ出力側へのエキサイタ出力の漏れ込みについて計ってみました。①セメント抵抗の交換は問題なくできました。又②は、送信開始時の同軸リレーの切り替え遅延(NC⇒NOの切り替え遅延)時の漏れパワーはほとんどゼロであることが分かりました。

この点は良かったのですが、内機側同軸リレーのisolationの影響がはっきり見えてしまってびっくり。

エキサイタを50Wで送信すると50オームラインには50V=141Vpp生じますが、NO端子に0.2Vpp位信号が出て来るのです。これでも60dB近いisolationなので、気づかなかっただけで当たり前と言えば当たり前ですが、50W運用すると、内機の電源スイッチを切っても、送信時には0.2Vpp=0.1mW位でプリアンプ出力を叩き続けることになると分かった次第。実体としては問題なかろうと思いますが、なんだか気持ち悪いですね。

さあ次は、いよいよ屋外ユニットとの接続テストです! まずは室内で一度やってみることにします。

2025.8.31

ハムフェアに行ったりして、まだまとまり切っていません。

あと3点です。

①屋外ユニットの防水と取付金具の加工

②同上、アンテナ側のダミーロード切り替えリレー回路の整備

③気になっている、エキサイタの漏れ対策として、室内ユニット側にダイオード1SS277x2を追加。あるOMに教えていただきましたが、こういうのはアンチパラレルのダイオードと言うんだそうです。ダイオードは注文中!

回路は次のようにします。

ダミーロード切り替え用リレーの電源はタワー下から別の電線で引いてもいいかと思いましたが、リレーごとに電源インダクタンスが異なるようなことになると立ち上がり時間に影響を及ぼすかもと考え、RL-7を追加することにしました。RL-7のNC接点でRL-4同軸リレーに電圧がかかるようにしておきます。これで、下から引くのは、スタティックな、RL-7の切り替え用電源のみでよくなります。

1SS277x2は一応つなぎっぱなしにしています。一度やってみて、必要があれば(肝心の感度に影響があるようなら)ここにも同軸リレーを入れることにしたいと思います。

今日は屋外ユニットの②をまとめました。手ごろなリードリレーが有ったので、RL-7として新たに追加しました。とりあえずは問題なかろうと思いますが、仕様書を確認すると使用温度は-20度~60度になっていました。。。 まぁ、今年の秋を乗り切れば!

さっそくダミー用のリレーをカチカチやってみました。

写真は5D2V 2m位を介してつないだ時の空S。入力はダミーです。空Sで大体5.5位振っているようです。

本番ではケーブルは3D2Wを30m強使います。"https://www.jarl.org/Japanese/7_Technical/lib1/coax.htm" などによるとケーブル減衰は約3dBのようですから、本番でも空Sの振れはあまり変わらないと思われます。そのようなことで、この写真は、プリアンプ本体がきちんと動いている場合にはこのくらいは空Sが振るということの記録になります。これが室内での最終状態です。

2025.9.2

9月になりました。そろそろまとめないといけません。

今日は屋外ユニットの防水と取付金具の加工に取り組みました。

箱の蓋に耳をつけて、そこをUボルトでブームに固定するようにしました。パイプはブームに見立てたもの。

暑いので新たに部品を買いに行かなくてもいいように手持ちで何とかしようと手を尽くしています。Uボルトはちょっと切らないといけないかもです。蓋には水抜きの穴を3つ開けました。

防水は、セメダインの変成シリコン「1成分変性シリコーンシーリング材

POSシール SM-451」 という製品を使うことにしました。色々探しましたが、どこでも入手出来て結局これが一番手ごろでした。

白いのがシーリング材。塗りたくりました。何だか美しくない作業になってしまいましたが、乾くまで少し待つとして、2、3日中には上げられそうです。

2025.9.9

やっと定位置に収まりました。詳細はアンテナのところで

2025.9.12

屋根を作りました。Yボルトを使ってブームにつけます。

このYボルトは中学の時に近所の鉄工所で溶接して作ってもらったものです。夏休みの自由研究にしたHB9CV用;長い方が給電部、短い方がリフレクタ用で使っていました。全部で4組か5組作りましたが、それ以降何かにつけて便利に使いまわし、最後に残ったのがこの2本です。銀ペンを塗って大事に保管していましたが、錆は出ていませんがペイントは流石に結構剥げましたね。

2025.11.12

しばらく時間がたちました。この間色々考えを巡らせていました。

まず数字のおさらいとざっくりした効果。

親機のFT891Mは、仕様書によると、SSB、SN10dBで0.16μVとあり、3K帯域S/N10dBとして換算するとNF6.2dBぐらいになります。総合性能としてはそれにケーブル損失が1.5dB位のる勘定でした。

今回のアンプは凝ったアンプではないですが、ゲインは20dB弱はありそうなので、アンテナ直下にもちあげたことで、直下での総合NFを5dB以下にはできたか というイメージで居ます。いわゆるコスミックノイズの限界値を下回って来たというわけです。。

「特定の条件の時に」「平均的によくなる」感じで、どんな場合でも必ず というわけではありませんが、状態が良ければ多少は効果を感ずるというのが今の状態です。

もともとケーブル損失による感度低下でギリギリデコードできない というようなギリギリの信号を、何とか少しでも拾い上げたいというのが趣旨ですから、この効果はこれで十分と言えます。

・そもそもAGCはどうしたらいいのか? やっぱり切ったほうがいいのか?

AGCのかかり具合に応じて親機の性能の変化が結構あるように感じます。とくにAGCが大きくかかるような強い信号が居ると、この影響をもろに受けるのか、アンプを入れるとデコードされたS/Nが逆に悪くなるようなこともあります。今は、(来たるべき)気合を入れる時に備えて、RFゲインのつまみを回すことに慣れようと努力してますhi

3K帯域と言うのはSSBの帯域です。FT8だと6.25Hzでよいはず。

また、10dBと言うのは耳の(脳の)機能上、信号を十分にデコードして了解できる限界なのだと思っています。ただ9dBだと全く了解できないのかというとそうではなく、以降SN0dBに向けて徐々に了解度が下がる(了解できるパーセンテージが低下する)のでしょう。

一方のPCのFT8デコーダーでは、-20.8dBでもデコードできるわけです。それで、デコードできさえすれば脳は100%「了解」できます。

ところがこれが、SSBで感度を云々する場合と等価かと言うとそうではなさそうです。シングルキャリヤ信号とその帯域のノイズの比較という意味でのFT8デコーダーの限界SNは、FT8の信号帯域幅6.25Hz帯域のノイズと比較しなければならないからです。これは3KHz帯域のノイズは6.25Hz帯域のノイズの480倍=26.8dBだから、これを-20.8dBに加えた+6dBがデコーダーの感度と言えそうです。

人間の脳より少し良いというイメージでしょうか。 正しいかと言うとそういうわけではなく、 JTDXとWSJT-Xを比較すると、デコーダーでのSNの定義は同じだと思えるわりに表示値は異なることが多いので、実態は奥深そうです。例えば、ノイズ=目的信号以外は信号もノイズも全部ひっくるめてノイズ でしょうから、ほかの信号の強度に応じて目的信号の-20dBの強度が変化する可能性もあります。そのようなことですから、S/NというよりD/Uというような言い方の方が当たっているとして、U成分、つまり必要としない信号の強さに応じで目的信号のS/Nも変わってくるはずですから、信号入力電力だけをパラメータにS/Nを定義することはできないと思われます。それでも、目的信号以外は全てノイズだと言えるような条件では、SN-20dBでも了解できると言えることは間違えなさそうです。

それなら、脳とPCのデコーダーでは信号電力的に30dBの感度差(電圧で60dB)があるとみてよいのか? FT8のデコーダーでは、たとえば891では、0.16μVマイナス60dBの信号電圧までは了解度100%といえるのでしょうか?

これが正しいのだとすると、FT8の技術はやはりすごい技術なんだと言えそうです。受信機のNFは、普通の性能である限りは(50メガ帯では)もはや死語なのかもしれないです。

D/Uという考え方を導入する前に、帯域をFt8の50Hzにしてみたらどうでしょう。 受信機のノイズ自体1/60=-17.8dBですから、PCのデコーダーには約12dBのアドバンテージがあるということかもしれません。

back to "homebrew" page