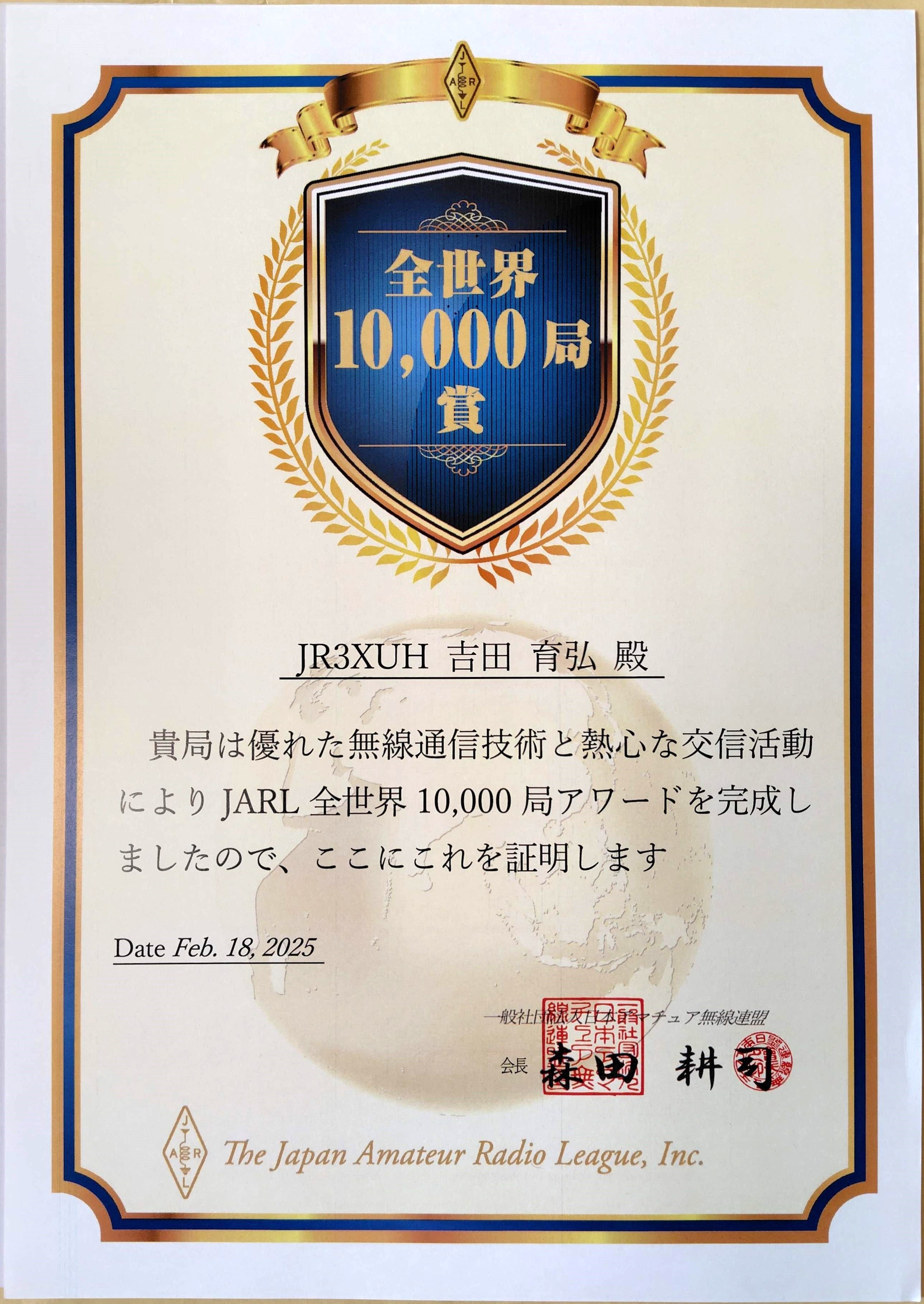

祝! 全世界10,000局賞 受賞!

JR3XUH

本日、2月18日付けの全世界10,000局アワードが届きました。

12月10日に申請して以来、今日か今日かと待ちわびたものです; やっと一段落です。

このアワードは、QSO数とQSO結果の整理の両方が極めて高いレベルで求められるものです。 受賞者にとっては受賞要件を満たすのに長い時間がかかります。また、それをダブルチェックして確認書にサインする人には、さらに面倒な作業が待ち受けています。 ですから、この賞は受賞者だけではなく、関わったチーム全体に贈られる名誉であるといえます。

今回GCRをお願いしたお二方にもお忙しい中大変なお時間を割いていただきました。お二方と一緒にもらったアワードだと、改めて感謝いたします。 お力添えを頂いて、本当にありがとうございました。

折角なので、忘れないうちに、今回の10,000局アワード受賞について、いくつかの観点から簡単にまとめておくことにします。

<賞の概要>

10,000局中JA局は4局まで認められます;本土、小笠原、南鳥島から各一局と南極8J1RLで、合計4局です。沖ノ鳥島の7J1RLはだめです。

同じような悩みを持たれる方も居られるようで、ルールの記述や考え方の改定が必要だという意見もあると聞いています。 どこをどう直せばbetterなのか、意見の集約が必要かもしれません。

初期から平成15年(2003年)までの受賞者リストはJH1UBKさんのホームページにあります。全世界は、昭和45年(1970年)から2003年までで65人、全日本は昭和46年(1971年)から平成16年(2004年)まで376人で、合計441人のようです。

2021年以降2025年2月までの受賞者はJARLのホームページに載っていて、全世界は24人、全日本は26人で、合計50人です。

JARLから発表で、昭和44年のアワード制定からJARLが引き継いだ2020年までで延べ受賞者551人とわかりますから、現時点では、両賞あわせた受賞者は600人前後でしょうか。

<経緯>

過去50年で、DX局は6000局ほどコンファームできていること

はわかっていました。

そして2024年の盆休みにそれを再確認したことが 「10,000局アワードは夢ではない」 と気づかせてくれることにつながりました。「あと4000局で10,000局アワードに届く」、「4000局というと一日100局やれば1ヶ月半もあれば達成できる」、、、 のです。

あとは頑張り(と目標設定)です。

もちろん日々QSOするだけではダメです。eQSLとLoTWのチェックは毎日怠りなく行います。

それからGCRをお願いするphaseにはいりました。お願いしたお二人には、少しでもお手間を減らしてもらうために、私が行った整理のプロセスをしっかり説明しました。それでも大変なお手数をおかけしたと思いますが、 12月9日に2人目の方からサインを頂きました。12月10日に書類一式をPDF化して、jarlにメール添付で提出しました。

<最終結果>

・eQSLとLoTWで9400局くらい、残りの600局強を紙カードとしてまとめました。

・申請の内訳は、ITUゾーン数が71、10,000局のうちCWが5100局ほど、デジタルが4800局ほどで、あとの100局程はSSB等 となりました。

・アナログの交信5100+100=5200局は、ほとんどが2021年以前のもの。うち4600局分はeQSLまたはLoTWによるCFM、紙カードの600局分はほぼ全てアナログの交信でした。

・また、デジタルの交信は、片手で足りるRTTY交信を除いてほぼ全てが2021年から2024年の交信で、4800局分は全てeQSLまたはLoTWによるCFMとしました。

<日々の心がけ>

いずれにしても数が多いので、いざ事に臨んでビビっていても仕方ありません。目標を決めて、根性出して、Brute forceで正面から行くしかないです。でも、なるべくスマートに! 日々の状況を毎日把握しつつ進めたいものです。

・普段から(アワードを意識する前から)QSLの受領処理をきっちりやることは当然。

・世界中の電波が受かるアンテナが必要。アンテナが不十分だと強い局しか聞こえなくなるのですぐに飽和します。

・多くのバンドで世界中に電波を飛ばせる設備(と免許)が必要。もちろんそれを維持することも必要です。

・その機械の前でずっと運用することをいとわないこと。根性が要ります。

・朝から晩まで電波を出すことになりますから、ストレスを受けそうなローカル局とは仲良く。ご近所のインターフェアレンスはもちろん論外。

・眠くてもしんどくても、QSOデータのアップロードとチェックは毎日必ず行います。今日の成果を数字で把握でき、それが明日の活力につながります。

・レアなITUゾーンとのQSOは面倒なので、見つけたらやっておくことです。南極地域の局; GLのアルファベット2桁目がAやBの局や、ロシアの北極海沿いの局; 同じくQやRの局などです。

<整理について>

ハムログのデータはコンファームしているものだけを残し、JAを消去、そして、重複も除去します。これをLoTWやeQSLのデータとマージして、1万局あれば第一段階はクリヤです。

エクセルにあうようにルールを替えろという人も居るそうですが、私は賛成できません。

・エクセルのマクロやハムログ裏技への習熟は必須です。この習熟度合いが整理の苦労を大きく左右します。

・何度となくadifとcsvの相互変換を行うことになりますから、CtestwinやADIF Masterもしっかり押さえます。

・10,000局リストは、LoTWとeQSLでCFMしている局を優先して抽出します。ミスは手作業で発生しますから、なるべく手作業(手入力)は行わないよう、既にデジタル化されたデータをフル活用する意図です。

・特にテーマ局(DXCCやITUゾーン、6大陸)は、なるべく、LoTWのQSO Detailに記入がある局から選びます。

・予備は、ただ並べただけでは「予備」としては役にたちません。私は、手入力ミスに備えた予備や、各テーマについてLoTWから選べなかったところを主にピックアップしました。

以上を、GCRをお願いする方々と共有し、こういう整理をしたからここを見てほしいということを明瞭に伝えます。LoTWやeQSLのデータを活用した所より、手入力した所の確認に力を入れていただくと良いと思います。<QSOエビデンスの準備>

eQSLは「View/Mail Card」から「DISPLAY」でQSLを表示し、そのQSLの画面そのものをキャプチャーします。Archiveから自動でダウンロードしてくれる便利なソフトが出ています。そのダウンロードした画像を、そのままGCRをお願いする人に見ていただきます。 ファイル名に相手局のコールサインを含めておけばうまく整理できます。

LoTWは「QSO Query」画面の25局リストを画面キャプチャーします。リストは、メニューから、あらかじめABC順に並べておきます。

例えば5000局分要るとなるとQSO Detailを5000枚キャプチャーするのかと気が遠くなりそうですが、私はテーマ局以外は25局リストで良かろうと思います。5000局なら25枚です。

やり方や考え方は人それぞれで人によって異なると思いますが、共通に言えることは、GCRをお願いする方に「ルールに沿って、こう考えて、こうまとめたので、よろしくお願いします」と自信を持ってお願いできるようにまとめる ということです。

「QSL所持」はGCRをお願いする方々が責任を持って証明してくださるのです; ルールはJARLに聞くとしても、どうまとめるかはお2人とよく相談することも必要だと思います。

<感想>

また、少し大げさですが、

今後の生活の「糧」に出来そうだ

とも言えそうです。

これまでの人生でこれほど苦労したことはないのか というと、勿論そんなことはありませんが、それでも、今回超集中して高いハードルをクリヤした経験は、広い意味で、十分今後の励みになります。

とにかくこれが(私の人生をこう思える状況に持っていけたなあと思えることが)一番の感想です; おそらくこのアワードをもらった人しか 口にできない感想だと思います。

----

| 2025年8月23日 |

祝! 総務大臣表彰!!! 2月に受賞していた全世界1万局賞に関連して、総務大臣表彰を頂きました。 授賞式には、散髪をして襟を正して臨もうと考えていましたが、運用委員としてボランティアで出ている万博8K3EXPOのロゴ入り特製ポロシャツが丁度入手できたので、良い機会と思いこれを着て臨むことにしました。 アマチュア無線でステージに上り、このような記念写真に納まる日が来ようなどとは考えたことがありませんでしたが、とても晴れやかな、記念の一日になりました。   そして総務大臣表彰を頂いたことで、今回はこれまで最高の、大いに心に残る有意義な業務出張になりました。 |

|---|

----さて、次は「全日本」でしょうか!

ホームページに戻る