|

YAESU 401 |

2000年7月21掲載

FT-401系トランシーバーとデザインは類似していますが、周波数関係が異なるため、R599とTS900のようなトランシーブ接続はできないのが残念。

それでは早速、送信機、受信機を順番に見ていきましょう。The Museum of YAESU 401

まず送信機。FLdx400には、10W、50W、100Wの3つのモデルがありました。 発売時、定価79,000円です。

ブロック図はこちら。

基本的に、ダイオードによるバラモジと455KHzのメカニカルフィルタ

(国際のMF455-10AZ27)を使ってSSBを発生させた、オールバンド、オールモードの送信機です。AM(A3H)やFSKにも対応しています。

SSBジェネレータは455KHz台のUSBで、プリミクサーのような回路を通して8M台までアップコンバージョンし、

このとき同時にLSB/USBのモード切替を行う設計です。ダイヤル指針はU/L一本にできます。

その後、ヘテロダインミクサー、VFOミクサーを経て、オールバンドの電波になります。つまり、基本的にトリプルスーパー構成ですが、

3.5M帯のみはヘテロダインミクサーがスルーされ、ダブルスーパーになります。ミクサーの回数が多いため、周波数的に苦しい設計になっていて、

トラップで押さえられてはいますが、7M帯などは、6.8Mに局発の高調波が出たりします。

VFOの周波数はFRdx400やFR100Bと共通にされ、これらとトランシーブできるように考えられています。

しかし、複雑な周波数構成をとっているためヘテロダイン発振は共通にはなっておらず、各バンド毎にキャリブレーションが必要です。

FLdx400には、種々のVFO回路が採用されています。最初、真空管による回路からスタートし、トランジスタ回路を経て、

最終的には3SK22による回路に落ち着いています。

FLdx400で面白いのはVOX回路です。トリオが510や511で好んで使った、ネオン管を用いた回路が使われています。

FT400系の回路にはネオンは用いられておらず、結果的に八重洲は、別々の2機種で回路の優劣を比較検討したことになります。

結論は分かりませんが、FT400系のネオンを用いない回路でも、動作条件さえ整えてやればよく動作します。必ずしもネオンを用いた回路が

優秀とは言えない面もあります。

FLdx400でエレガントでないと感じるのは、周波数構成はもちろんですが機械的な配置です。とくにファイナルケージのなかの

配置がすっきりしません。FT400系と比較すると一目瞭然かと思います。バンドスイッチの配置を優先した(デザインを優先した)と思えます。

個人的には、これらの部分のエレガントさがないがために、あまりぱっとしないというのが本音のところです。

受信機と並べたときの格好が抜群に良いだけに残念な気がします。。。。

さて受信機。

3つのモデルの違いはフィルタの構成の違いと思われがちですが、実はいろいろな違いがあります。 下表を見て下さい:

| 項目 | スーパーデラックス | デラックス | スタンダード |

|---|---|---|---|

| 発売時価格 | 84,500円 | 62,800円 | 49,000円 |

| 160m | ○ | ○ | op |

| JJY | ○ | ○ | op |

| CB | ○ | op | op |

| 28M B | ○ | ○ | op |

| 28M C,D | ○ | op | op |

| CWフィルタ | ○ | op | op |

| SSBフィルタ | ○ | ○ | op |

| AMフィルタ | ○ | op | op |

| 簡易AMフィルタ | × | 1個 | 2個 |

| FMフィルタ | ○ | op | op |

| FM復調ユニット | ○ | op | op |

| マーカーユニット | ○ | ○ | op |

| 固定チャンネルユニット | ○ | op | op |

| 2m、6mクリコン | ○ | op | op |

| プリセレ6連バリコン | ○ | ○ | op |

| コンバータスイッチ | ○ | ○ | op |

| VFOセレクトスイッチ | ○ | ○ | op |

○は装備済み、opはオプション、×は設定なしです。

びっくりするぐらい多くの選択肢がありますが、実際上は「デラックス」以上でないと使いにくいように思われます。

特に「スタンダード」には、簡易なAM用のメカニカルフィルタ(東光のMFH40Kです!!)が2個内蔵されている(いた)だけですから、

選択度は9R59DSやFR50Bなどと同じだったと思われます。周波数安定度やSNなどの基本性能は非常に優れていますから、

何ともバランスの悪い受信機だったともいえるし、逆に、必要な機能だけに絞ってアップグレードすることができる、

コスパの高い受信機だった ともいえるでしょう。

対する「スーパーデラックス」は、実に豪華絢爛な、この時代の本当に最高のものと言えるでしょう。

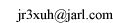

これは「スーパーデラックス」の背面です。クリコン(左手前)やすべてそろったフィルタ(右奥、メーター後ろ)が見えます。 FMユニット(中央手前のプリント基板)、マーカーユニット(クリコンの下)、FIXユニット(左奥)も入っていますね。

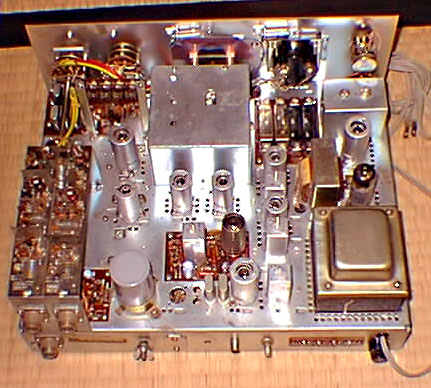

こちらは「デラックス」を前上方から見た写真です。オプションはカラです。 右上、2つの穴は2mと6mのアンテナ端子取り付け穴で、ここにクリコンがつきます。 その下にあるのはマーカー。VFOの後ろのカバーは、FMユニットのものです。 また、右手前、本来固定チャンネルユニットがあるはずの場所にも何もついていません。 さらに、フィルタ基板はSSBフィルタと、東光のMFH40Kが一個だけついています。

こちらはブロック図

回路的にはごく基本的なコリンズタイプのダブルスーパーです。バンドパストランスはなく、VFOに連動して中間周波段の同調をとるようになっています。

回路的に何よりの特徴は、IF初段にあるTノッチ(上の写真のメカフィル群右横)です。これは結構よく効きます; これのおかげで、

FRdx400は今でも十分通用する と言えます(私はそう思います)。

R599からみたTS900のように、何かトランシーブできる相手があればペアを組んで十分実用になると思います(残念ながら無いんですが。。。)。

その他、ダイオードを使ったリング復調回路、3SK22を用いたクリコンなどが特徴でしょうか。

電源回路には、FLdx400と共通の、5Hものチョークコイルが入っています。贅沢なこと。。。

4つも持っているメカニカルフィルタの切り替えは、原始的なロータリースイッチによる方法です。が、なぜか安心感があります。。。

FRdx400のVFOは、FLdx400と異なり、はじめからとトランジスタによる回路が採用されました。

最終的には、FLdx400と同じく、3SK22による回路に落ち着いています。

なお、FRdx400には、最後までノイズブランカのオプション設定はなかったようです。

システムとして、、、

送信機のVFOは、送信機のパネル面のスライドスイッチをインターナルにすると常時動作します。 こうすると、完全に独立した送受信機になるわけで、400ラインではこの使い方はイレギュラーなものかと思われます。 この場合は、SPOTボタンを押してキャリブレーションすることになります。

システムとしておもしろいのは、モニター機能です。

自分のSSBの声が聞けるばかりでなく、CWの時にはサイドトーンの替わりもします。送信機にはサイドトーン発振器は持っていないので、

この機能はCW運用には必須の機能です。スプリット周波数運用の時にどうするかという問題はありました。

えっ? CWのブレークインはどうなっているかって? うまく考えられているんです、これが。

ヒーター用のACから得られるハム音をVOXアンプに入れるようにして実現しています。

TS510などでは、サイドトーン発振器の出力をVOXアンプに入れていますね。

外観の変遷

ダイヤルは大きく3種あります。順に、50Kダイヤルストッパー付きと、25Kダイヤル、それにFT401とかと 同じ100Kダイヤルです。下に3種類を示しました。

詳細情報は持っていませんが、100Kダイヤルを装備した機械は、FL/FRともにFET回路のVFOを搭載しているのではないかと 思っています。

フィルタをいったん取り外し(フィルタ本体のみでOK。マッチングトランスには手はつけない)、裏側のつめ4つを起こします。

それだけで簡単にふたが開きます。そして中を観察して下さい。。。

このとき、あっと驚く貴方がおられると思います。。。別に驚かれないようなら、そのまま静かにふたをして下さい。

驚かれた方、貴方の400はこれからの作業でまず間違えなく良くなります。。。

何に驚くかというと、ボロボロになったスポンジ。国際メカフィルの共振子群(5、6個の共振子があり、 それらがひとかたまりになっている)は台座に機械的に固定されておらず、なんと、薄いスポンジに巻かれてケースに置かれているのです; で、そのスポンジがボロボロになっているのです。さらに悪いことには、スポンジがガムのようにベタベタになって、 本来自由に振動する共振子を台座に固定し、「不」振動子にしてしまっているのです。 貴方はこの様子をご覧になって、愕然とされたわけですね。。。

対策ですが、とにかくボロボロ、ベトベトになったスポンジを取り除きます。アンモニア水に半日くらいつけてスポンジの剥離を促し、 水洗いしてきれいにして下さい。それを適当な薄いスポンジでくるみ、元通りケースの中に収納してOKとします。 いわゆる丸洗いです。ただし、電線は細いし、機械ものなので取り扱いは要注意です。ブラシでごしごしというのはやめた方がいいと思います。

どうですか? ビートを聴くと、フィルタの共振子が「ビ~ッツ」 と振動している様子が頭に浮かぶと思います。 いずれにせよ今や入手不可能なフィルタです; 言うまでもないことですが、絶対無理はせず、 自分で自信がある方のみ、「チャレンジ」してみてください。。。私は責任は負えません。