ともかく、以上で、人が居る地点での電波の強さが求まります。

無線工学[3] 判定

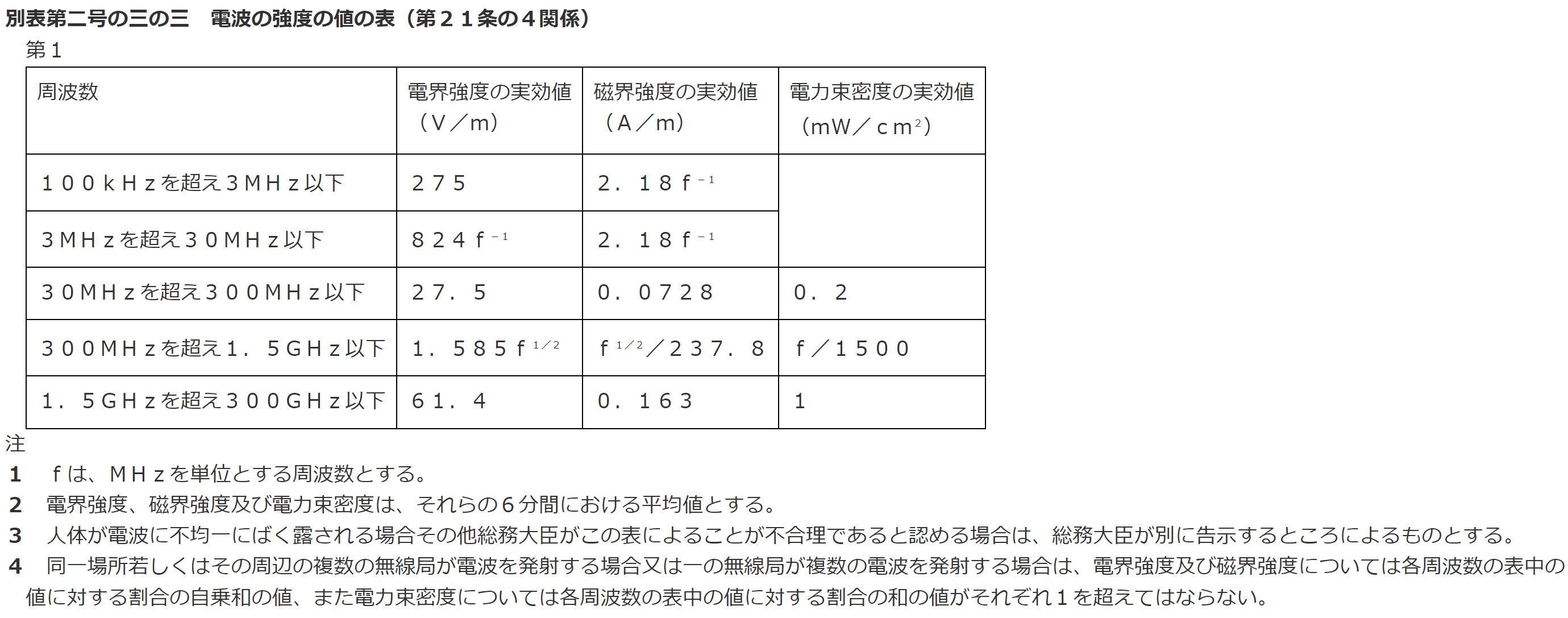

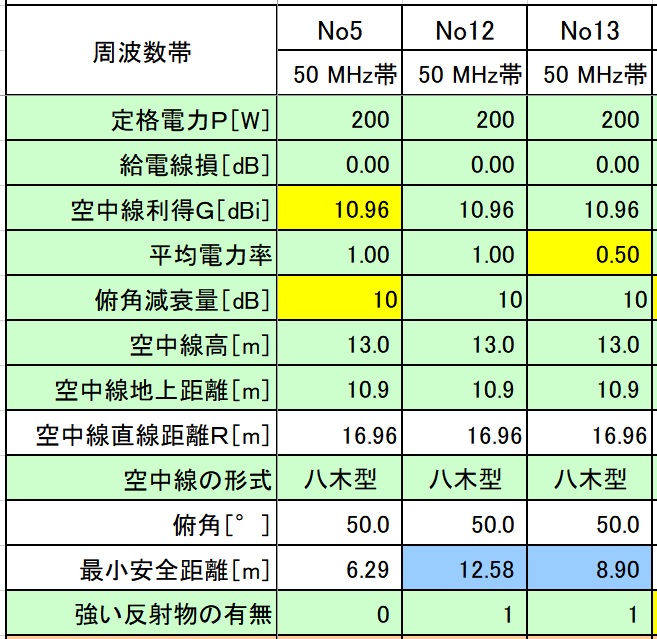

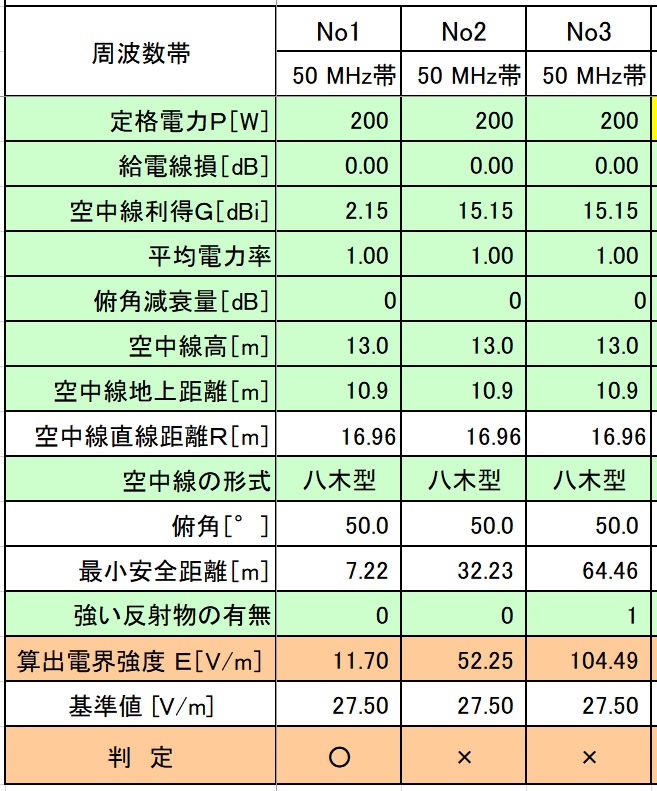

最終的には、求めた値と別に定めた許容値とを比較して良否判定を行います。 比較する値は、電波法施行規則第21条の3に関連する別表第2号の3の3表1に規定されているものです。

表4

表4

無線工学[4] エクセルによるシミュレーション

以上、郵政省告示第300号に深入りしてきましたが、一方のエクセルはどうなっているのでしょうか。

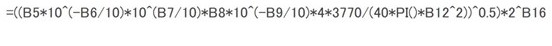

以上をエクセルと比較してみましょう。 エクセルで、算出電界強度を求める17行の式は、

ですが、これはこう読みます:

[ { 定格電力 × 給電線損 × 利得 × 平均電力率 × 俯角減衰量 × 4 × 3770 / ( 40π × 送信空中線距離^2 ) } ^ 0.5 ] × 強い反射の有無 はじめの、「定格電力 × 給電線損 × 利得 × 平均電力率 × 俯角減衰量」 は、

「Pは、空中線入力電力(送信機出力から給電線系の損失及び不整合損を減じたものをいう。以下同じ。)[W]」 ですね。 次の"4" は、「 (イ) 送信周波数が76MHz未満の場合 4 」 の4です。

3770や40πは告示第300号の式にもある定数です。 「送信空中線距離」 とは、R:算出に係る送信空中線と算出を行う地点との距離[m] とわかります。

また、「強い反射の有無」は2^B16の部分に対応し、B16が0なら1、1なら2になります。強い反射を生ずるものがあれば求めた電界強度に6dB加える(2倍する)訳です。 つまり、エクセルは①式に反射の影響の項を加えただけものとわかりました。式①の反射の影響部分以外を忠実に再現したのがエクセルなのです。

①まず、求めるべき地点に向けて輻射されるパワー:

定格電力 × 給電線損 × 利得 × 平均電力率 × 俯角減衰量

を計算し、

②その4倍が地面反射と同相で合成された信号の電波の強度であるとして、

③それをもとに距離から逆算して求めるべき地点での電界強度を求める

というものです。

このとき、

④強い反射物が付近にあれば③の電界強度を2倍する

と言う風に組み立てられています。 求めるべき点は地上2mであるとして、その地点からアンテナの端までの距離と、送信電力、アンテナゲイン等を用いて、求めるべき点の電界強度を計算するように作られているのです。 ただ、強い反射の扱いは若干不明瞭です。大きな建物が近くにあるような場合には、自分で状況を定義して説得する力量が必要と思慮します。

また、アパマンが隣のベランダでの状況を扱わないといけないような場合にはこのエクセルは使えません。隣のベランダは地上2mではなく遥か上空にあるからです。このような場合にも、「合理的な方法」を自分で検討し、提案して進めなければばならないでしょう。

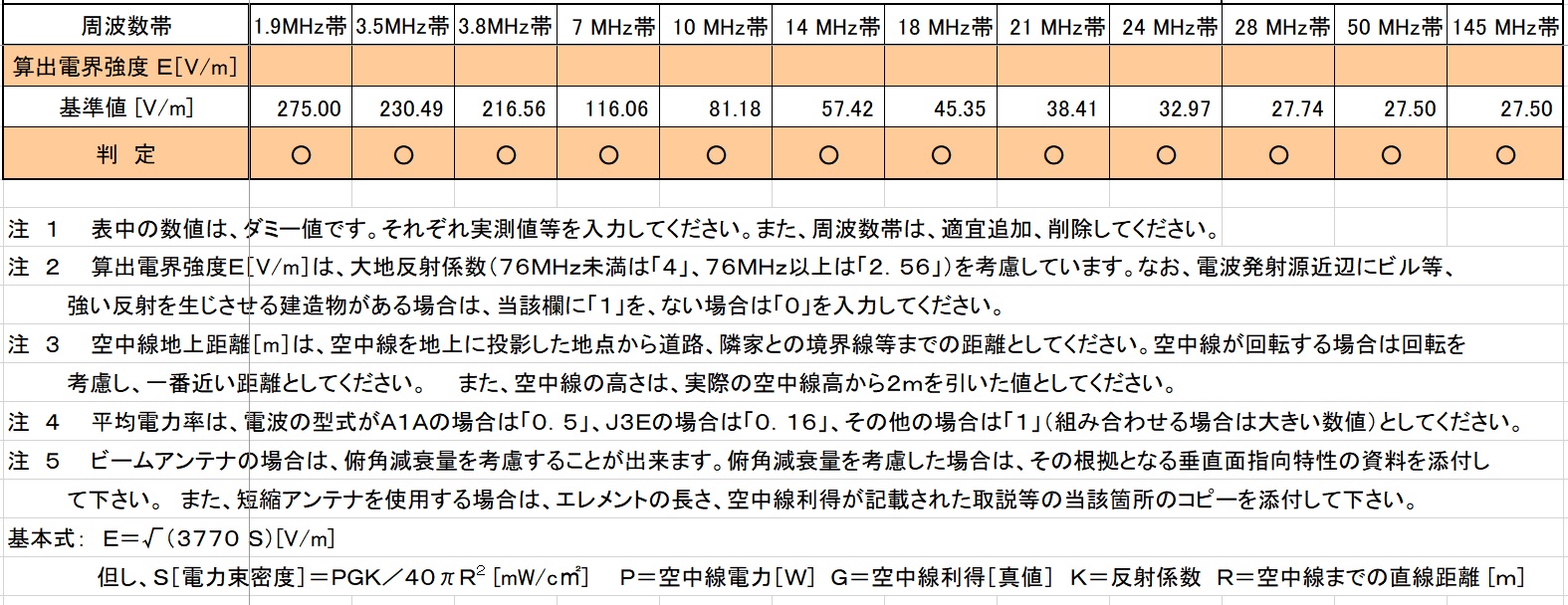

さて、エクセルの一番下には、「基準値」という行があります。ここには別表第2号の3の3表1の値があらかじめ入力されています。

表5

全体としてエクセルは、この基準値と算出した電界強度値を比較して、〇✕で判定するように作られています。

表5

全体としてエクセルは、この基準値と算出した電界強度値を比較して、〇✕で判定するように作られています。注釈も、4以外は、これまで述べてきたことを再度見直していただければよくわかると思います。4は別途項目を作って後述します。

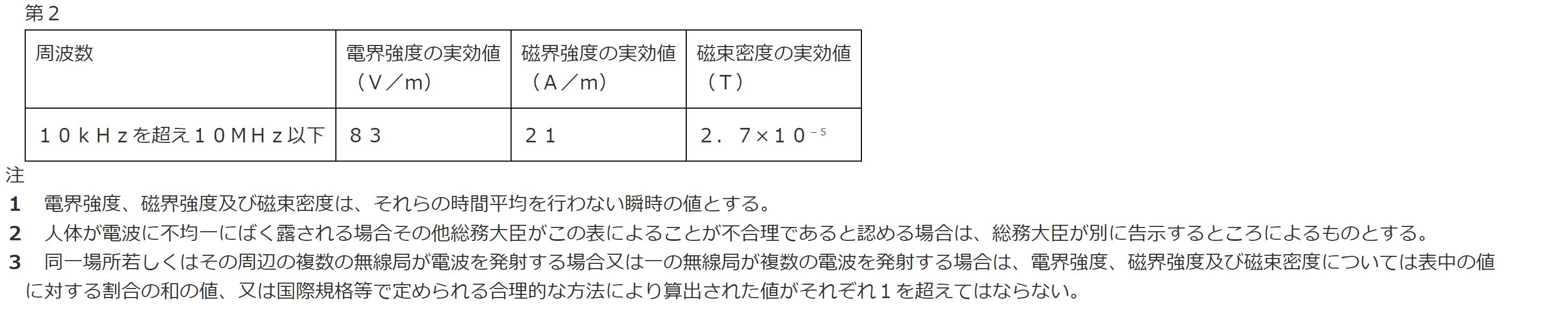

尚、別表第2号の3の3には表2というのもあります。エクセルは基準値として別表第2号の3の3表1だけを使っていますが、10メガ以下の場合は同表2も考慮する必要があります。同表1は6分間の平均値であったのに比較して、同表2は「時間平均を行わない瞬時の値」とされています。ローバンドでハイパワーを考える場合には十分な注意が必要です。

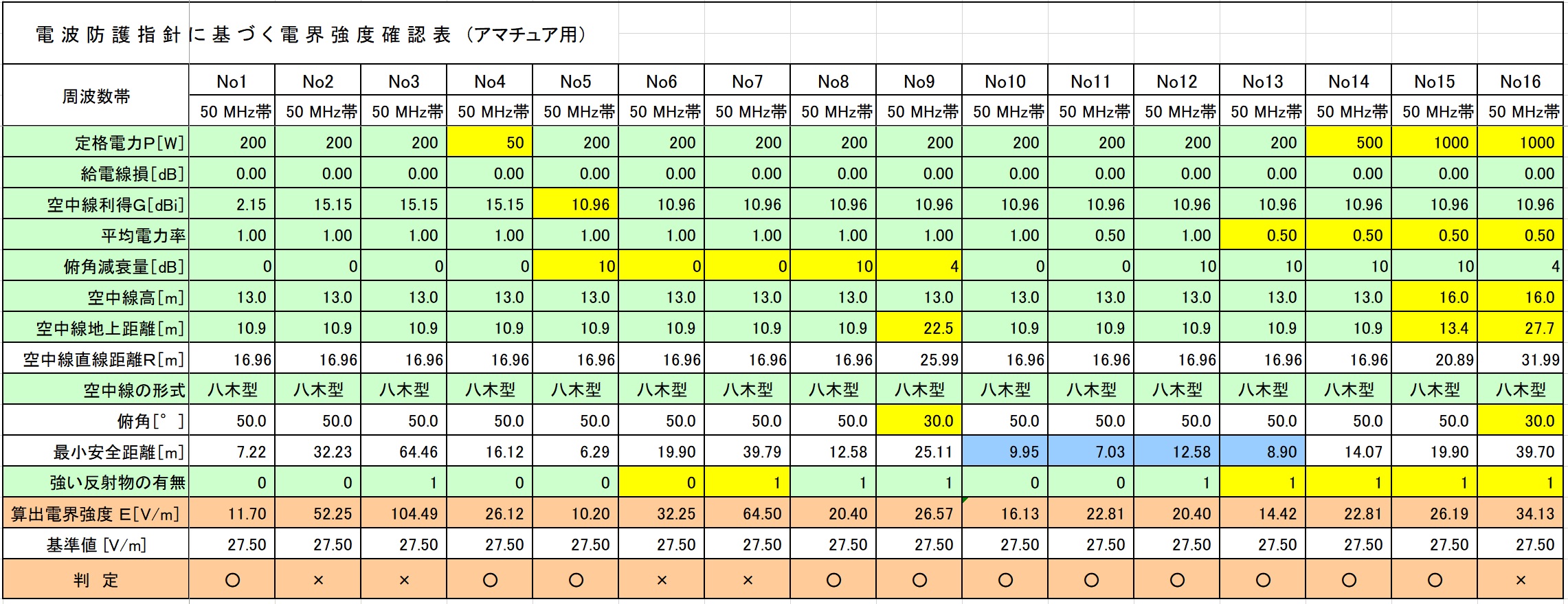

表6

表6

(3) エクセルのパラメータ入力について

これまで述べてたことを総動員した上でエクセルと使うと、必要とする計算を正しく行うことができるでしょう。パラメータ入力には注意が必要なので、再度整理します: 送信機の出力実測ではなく、定格でよろしいかと思います。特に技適機を使う場合はそれで何ら問題ないでしょう。 給電線損失

項目には給電線損失とありますが、給電線のみならず、フィルタ類やコネクタの損失も加えます。例えばローパスフィルタの損失は0.5dB程度あっても不思議ではありませんし、50メガなら8DFBなどを利用したとしてもそれなりの値は出ます。よって、ここはゼロではなく、普通に、1dB~2dBなどの値を書くことができると考えます。 アンテナから測定点までの直線距離

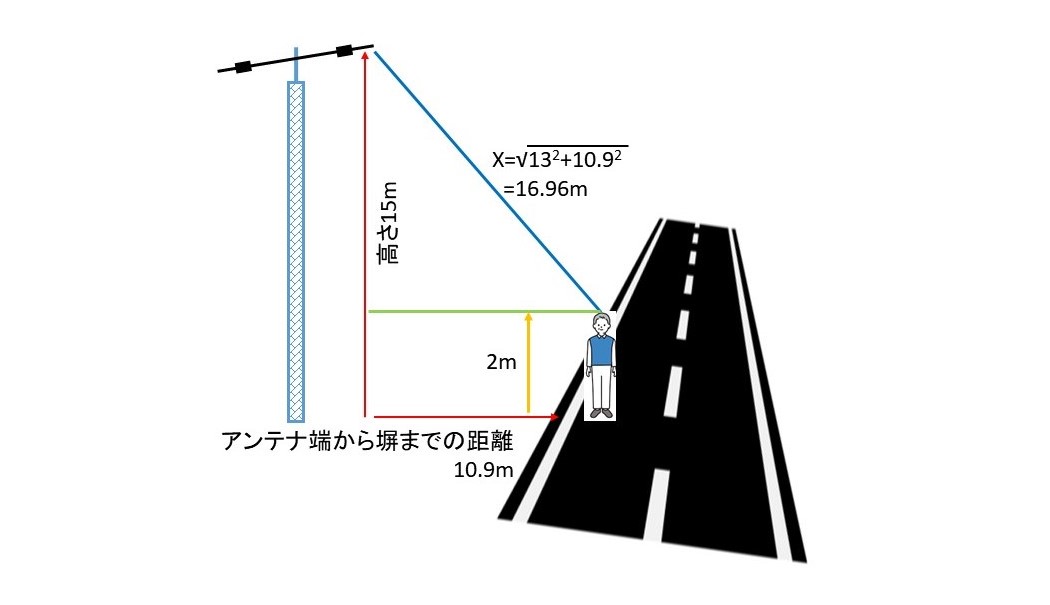

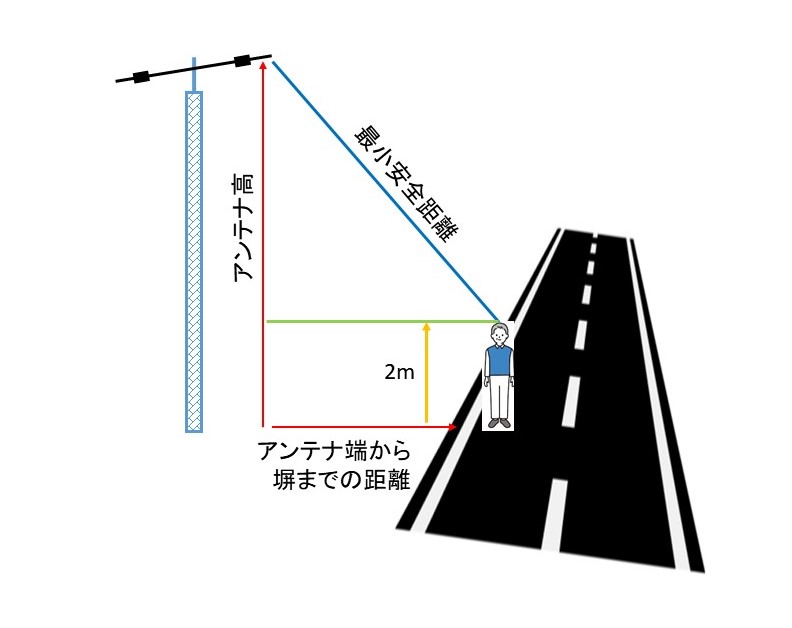

アンテナ先端から測定すべき点までの水平距離と、アンテナ高マイナス2mを入力すれば、図1に示した3平方の定理で自動的に数値が入ります。 マイナス2mと言うのは、一般的には頭の高さという解釈でよいと思います。

水平距離は、ダイポールの場合は、アンテナ端と「一般の人が自由に立ち入る場所、例えば敷地と隣家や道路の境界点」のうち最も近い点 の距離を入力すればよいです。しかし、後述しますが、ビームアンテナで俯角減衰量を考慮する場合には、少し離れた点の電界強度の方が強くなることもあるので、直近で問題なくても安心はできません。そのため、あらゆる直線距離について、俯角減衰量を正しく入力しながら網羅的に計算してみる必要があります。

一筋縄ではいきません。 アンテナのゲイン

これまで述べたように、自由空間におけるアンテナゲインをdBi単位で記入します。最大輻ふく射方向における絶対利得=「自由空間におけるゲイン」です。絶対利得より4~6dBほど高い、タワートップに取り付けてメーカーが測定したダイポール比のゲインに2.51を足した値ではありません。 エクセルの式では、係数4で6dBを加えることにより、自由空間での空中線利得をリアル空間での利得に変換しています。つまり、エクセルに入力するアンテナゲインは自由空間におけるゲインでなければならないのです。

この場所に、一般的なカタログ値に2.15を加えた値を入れてはなりません。カタログ値は、自由空間での空中線利得ではなく、タワートップに据えて測定したリアル空間でのダイポール比のゲインdBDである場合が多いからです。計算上は、この、自由空間での空中線利得をリアル空間でのダイポール比のゲインに変換するのが"係数4"、つまり6dBの目的だと解釈してよいと思います。したがって、もともとリアル空間で測定したカタログ値を入れてしまうと、6+2.15=8.15dBも大きなアンテナゲインを入力することに相当するのです。 アンテナの垂直面指向性にもとづく俯角減衰量

これもすでに述べましたが、「自由空間における垂直面指向性」にもとづく値です。タワートップに取り付けて測定した垂直面指向性ではないので注意が要ります。

次に述べる測定点の上空2mの点からアンテナを見上げた角度を俯角として、水平面から下、その角度では、アンテナのゲインが何dB低下するかをdB単位で記入します。JARLの例に加えて、下にも別の例を示しておきます。 平均電力率

送信機の電力は、瞬時値ではなく、6分間平均で求めた平均の電力を入力するようになっていて、SSBでは0.16、CWでは0.5、その他の場合は1.0とされています。

この「その他の場合」と言うのは何でしょうか? フルキャリヤのFM、RTTYなどでは明らかに1.0にする必要がありそうですが、大事なFT8についてはどうでしょう? これについては後述します。

尚6分間というのは、「電波法施行規則第21条の3第2項」、同項関係の別表第二号の三の二「電波の強度の値の表」表1に規定された値です。

10メガ以下の周波数について規定した表2では瞬時値とされているので注意が要ります。 強い反射物の有無

説明書には、「算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体などの建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合に電界強度の値を倍(デシベルの場合6dB)にせよ」となっています。 要するに、そういった建物からの反射波と、直接波が同相で加算される可能性があるような場所では倍で計算しましょうということです。

先にひとつの例を示しましたが、ポツンと一軒家とまではいかなくても、郊外の普通の住居専用地域なら0でいいでしょう。ごく近くにマンションがあって反射波との合成を考慮する必要があるような場合には1を入れる必要があります。

後述しますが、マンションと戸建てが共存するような込み入った地域では詳細な検討が必要になると考えます。

以上、相当に厄介なので、分からなければ0や1を入れてしまえば、、、 ということなるかもしれませんが、それで得られる結論は冒頭の通りです。よって、分かったうえで、なるべくきちんとした数字を入れるべく さらに深堀りします! 以下では、

あるアンテナを仮定して俯角減衰量について検討します。

次に、平均電力率について検討を加えます。

さらに、平均電力率について検討を加えます。

また、「強い反射物を起こす可能性がある周辺の構造物」について検討します。

その上で、判定すべき場所について様々な例を示し、ここで仮定したアンテナを用いて実際に計算を行ってみます。

アンテナ性能について 先のFB Newsの記事の一番最後にも、アンテナの扱いがポイントになると書かれています。

ポイントは2つ: ゲインと垂直面指向性です。 とはいえ、これらはいずれも自由空間における値が必要ですから、適切なデータが入手できなければカウントのしようがありません。

そこでひとまず、6エレを例にMMANAを使って俯角減衰量を求め、それを活用できるとどんなことになるのか、具体的な計算をやってみましょう。

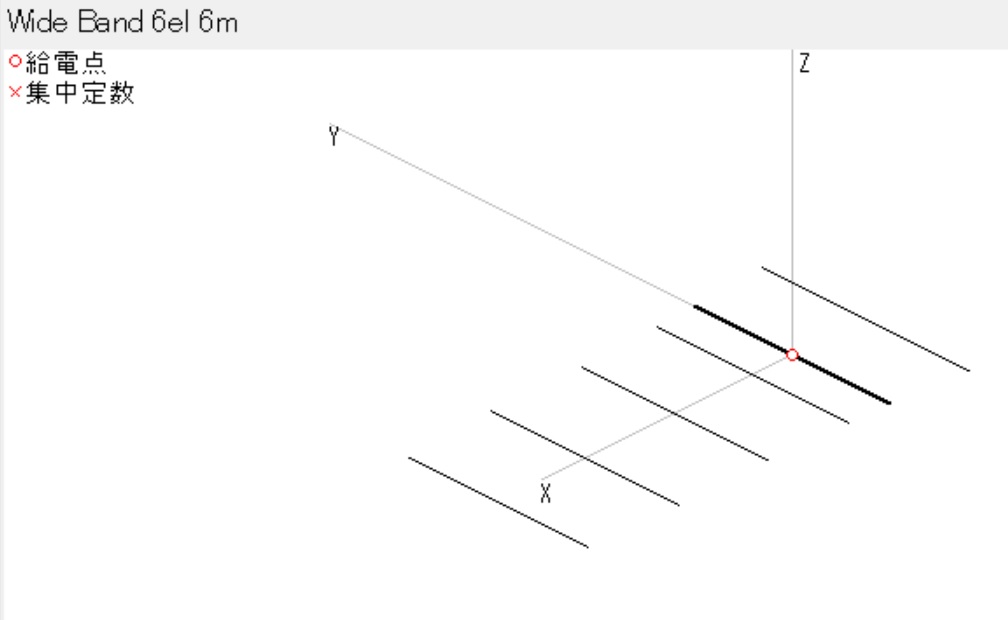

図4は、MMANAに例示されている50メガの6エレ八木の形状図です。

図4

地上高15mで計算すると、ゲインは、リアルグランドでは16.53dBi、自由空間では10.96dBiと出ます。このアンテナが製品化されているとすると、ゲインのカタログ値は実測で14dBDとか15dBDとかと書かれるのだろうと思います。

図4

地上高15mで計算すると、ゲインは、リアルグランドでは16.53dBi、自由空間では10.96dBiと出ます。このアンテナが製品化されているとすると、ゲインのカタログ値は実測で14dBDとか15dBDとかと書かれるのだろうと思います。ですが、エクセルに入力するのは、10.96です。上で述べたように、14に2.15を加えた16.15や、15に2.15加えた17.15ではない点に注意が要ります。

垂直面指向性はどうでしょうか?

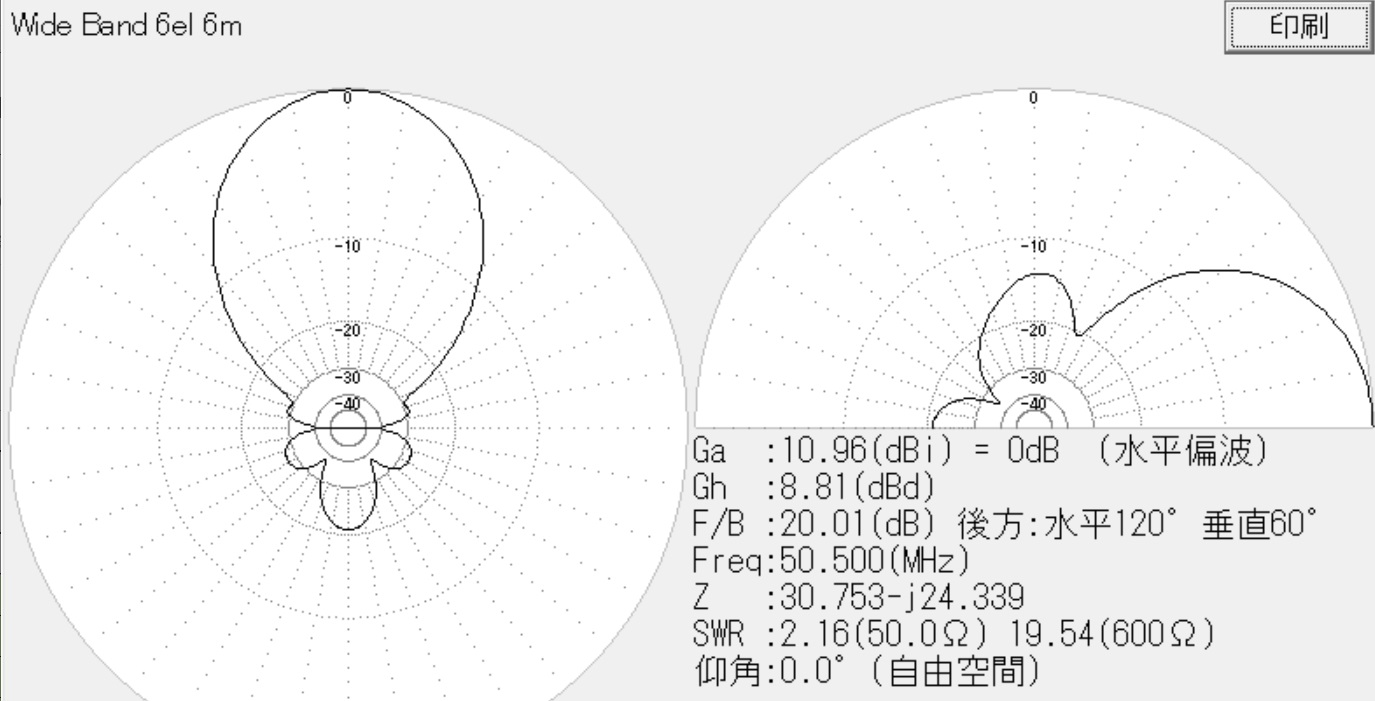

図5

この右図が自由空間における垂直面指向性です。上半分しかありませんが、自由空間でシミュレーションした結果ですから、下半分も同じです。

図5

この右図が自由空間における垂直面指向性です。上半分しかありませんが、自由空間でシミュレーションした結果ですから、下半分も同じです。今、仮に、敷地境界上空2mの点からアンテナ端を見上げた角度が50度だったとすると、このアンテナだと約10dB落ちです。そこで、エクセルには俯角減衰量10dBと入力します。

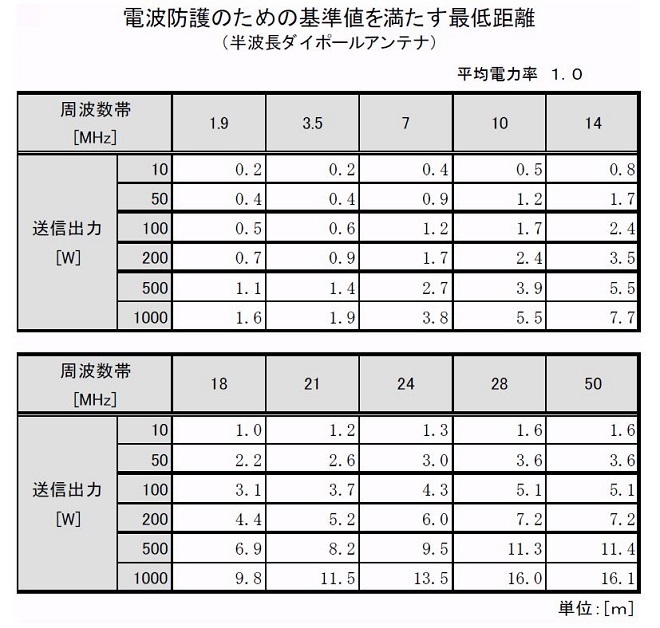

これらをエクセルに入れて、強い反射物は無いとして最小安全距離を求めると、俯角50度方向の最小安全距離は200Wの時6.29mと算出されました。

表7

表76エレを使っても、ダイポールとほぼ同じ安全距離で実現できるかのような数字が出ました。この数字なら、少なくとも図3に示したような住居専用地域であれば全く問題ないでしょう。

このように、アンテナの自由空間における性能値を正しく記入できれば、6エレ200Wでも怖くないことがわかりました。逆に言うと、アンテナの自由空間における性能値は、図3に例示した住居専用地域以上に込み入った地域でビームアンテナを使うなら、どうしても必要な値であると言えるでしょう。 しかし、自由空間におけるゲインにしても垂直面指向性にしても、そういった値は、個人がバラバラに依頼したとしてもメーカーからは出てこないです。 固定局として成り立つかどうかに係る重要なデータですから、JARLから各メーカーにお願いできないかと強く思います。JARLの指導力に強く期待したいです。 あるいは、そもそもエクセルの計算自体がシミュレーションですから、アンテナ寸法(パイプ径含む)を忠実に入力したMMANAのシミュレーションをデータとして活用することも問題なしと思慮します。この際、MMANAの取扱いに習熟することです。

尚、ゲインについては、自由空間での利得が入手できなくても、エクセルの係数4を1に変更することで対応できます。「タワートップでの実測ゲインしか入手できなかったので係数を1にした」 と自信を持って説明すれば問題ないです。

とはいえ、上に示したように、俯角減衰量を入力できなければまだまだ現実味を帯びた値にはならないと思います。

平均電力率について SSBは0.16、CWは0.5、それ以外は1を入力すると説明されています。SSBやCWのみで免許申請する場合はそれでよいですが、FT8は1にせざるを得ないのか、、、 と疑問になります。1と0.5では倍半分の違いですから、電界強度には1.4倍の違いが出ます。これは〇か✕かの判定に大きく影響します。 FT8の交信について考えてみましょう。

FT8はソフトウエアで制御され、15秒おきに送受を繰り返します。正確に言うと、送信期間は、6分間中に合計151.2秒、受信期間は、6分間中に208.8秒です。 よって平均送信時間率は42.1%となります。したがって、平成11年郵政省告示第300号の規定にいうところの平均電力率は、このすべての送信期間を最大電力で送信すると仮定しても50%を超えることはありません。

FT4も同様です。以上をきちんと説明できれば、FT8やFT4で平均電力率0.5と記載することに問題ないと考えます。 一方FMやRTTYのモードでは、送信時間は運用者自らの操作によって決まり、FT8やFT4のように規定されたプロトコルは存在しません。そのため、6分間連続して送信することもできます。そうすると平均電力率は最大100%になり得るので、どうしてもこれらのモードが欲しければ素直に1と書くしかありません。逆に、FMやRTTYは運用しないと割り切れば、FT8を含めても0.5と書くことはできます。この目的で、FMやRTTYでの運用はしないと併記するのが一つの方法だと思います。 AMは、平均電力はキャリヤ電力の1.5倍になりますが、そのキャリヤ電力はここでいう電力の1/4ですから、6分間連続送信しても平均電力率は37.5%にしかなりません。よって、普通のシステムであれば平均電力率0.5と記載して問題ありません。 このようなことですから、「それ以外は1を入力」というところにはもう少し説明が必要であると思慮します。

周辺反射について 強い反射物を起こす可能性がある周辺の構造物がどのくらい近い点にあった時に、エクセル上「1」にしなければならないのか、上に述べました。 この考え方は、距離について最悪の場合を押さえる例として誰しも納得できると考えます。

しかし、「6dB加算」については、6dB加えるだけでは不足と言える場合も見られます。つまり、一派ひとからげで6dB加算と扱うシミュレーション自体に不備があると考えます。それについて述べます。

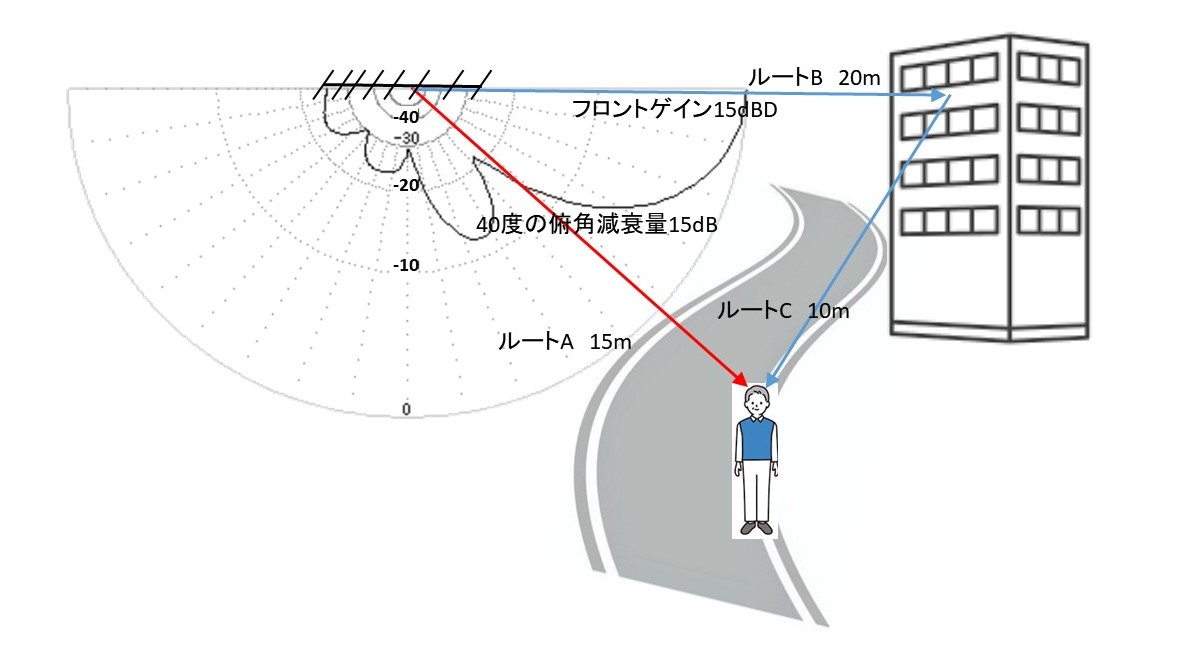

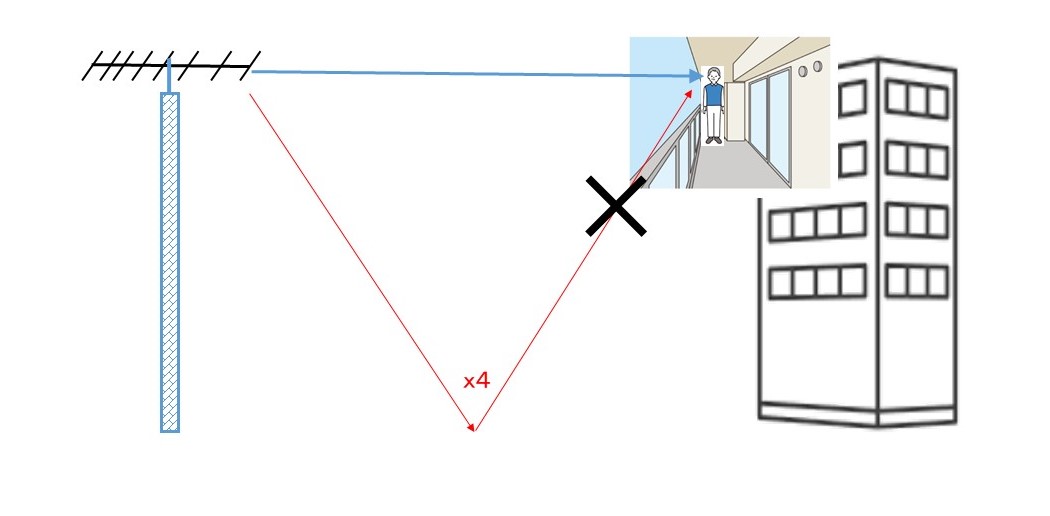

図6

この例は、アンテナから人までの直線距離、ルートAが15m、アンテナからビルを介した人までの距離、ルートB+ルートCが30mである場合を示しています。

図6

この例は、アンテナから人までの直線距離、ルートAが15m、アンテナからビルを介した人までの距離、ルートB+ルートCが30mである場合を示しています。アンテナから、すぐ道を挟んだ向かい側にマンションがあるようなイメージです。

アンテナゲインが大きい真正面に大きなビルがあって、そこから来る反射波ルートの距離が直接波ルートの距離と大きな差がないような場合です。 電界強度は距離の2乗に反比例しますから、ルートAとルートB+Cの距離の差による電界強度を比較するとルートAの方が大きく、ルートB+Cの4倍になります。

ルートAによる電界強度は地面反射を考慮して4倍しますが、反射波もルートCを4倍するので、この点の差は生じません。 そこで、アンテナゲインを15dBDとすると、ビルに向けたルートBの放射電力は送信機パワーの約32倍、一方、人に向けて適用できる俯角減衰量は図より15dBですから、ルートAの放射電力は送信機パワーと同じです。 電界強度は空中線電力の平方根(√)に比例しますから、距離が同じだとすると、ルートB+Cによる電界強度が5.7倍強いことになります。 実際には距離による電界強度の違いがありますから、この図の条件だと、ルートB+Cによる電界強度がルートAによる電界強度の約1.4倍になります。

つまり、「強い反射」を加算すると6dBを超えてしまうのです。 「ごくごく近くに」「大きなビル」があって、そのビルに向けて「フロントゲインが非常に大きなアンテナで」 正面から電波をぶつける一方、ルートAのような直接波は大きな俯角減衰量を適用出来るような場合を示しましたが、この例では、「電波を強く反射するものが近くにある場合にはその影響を考慮して6dB加える」というシミュレーションの設定を超えて影響が出る可能性があることがわかりました。 この例のような場合に「近くに強い反射を生ずるようなビル等がある」と認めるのはごく自然であるとしても、もし、シミュレーションに、先に述べた最小安全距離を用いた考え方のような「余裕の塊」のような安全性を求めるのであれば、 この例は漏れ漏れである例と言え、あまりにもギャップが大きいです。ここで述べた例はかなり極端な例ではありますが、簡単に反例を示せる以上このシミュレーションは十分とは言えません。

これは、シミュレーションでは、強い反射波を生ずる構造物から人に到達する反射波については距離も倍になること(往復距離なので)や、アンテナゲインの扱いが直接波と反射波では異なることを考慮せず、一派ひとからげで6dB加算と扱った点に問題があると考えられます。 条件の明確化、シミュレーションの再検討が必要であると考えます。

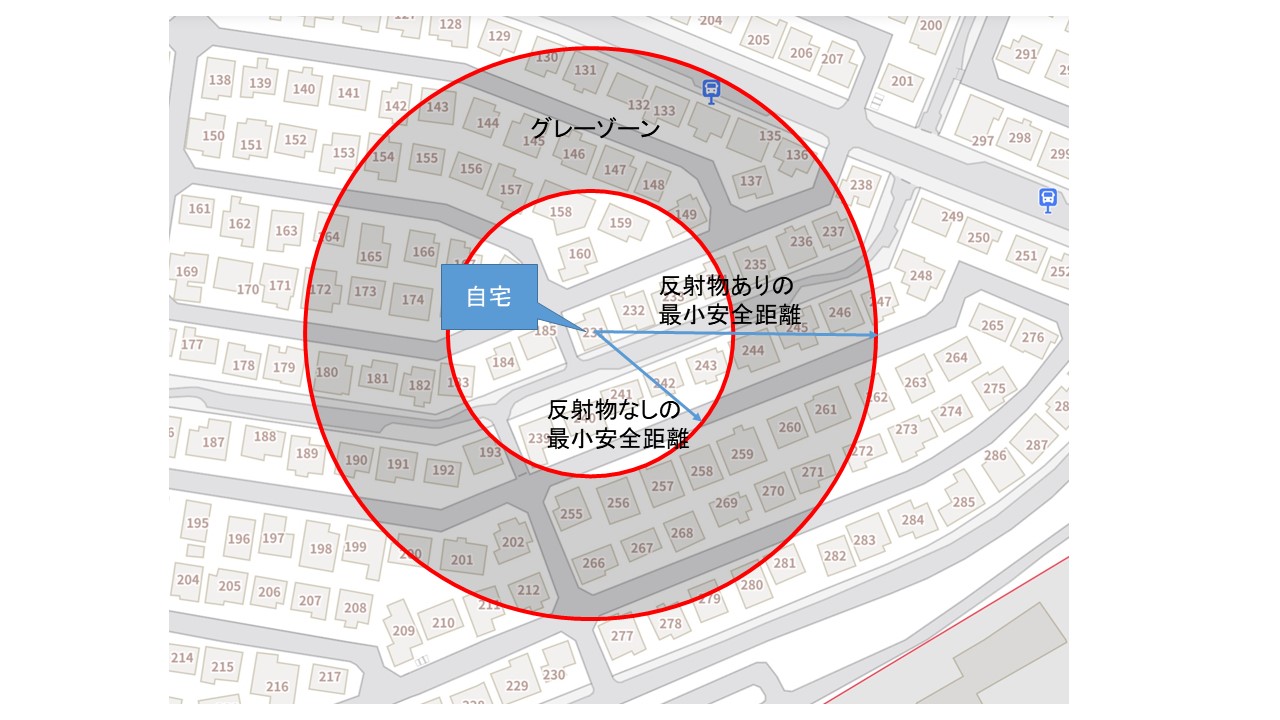

申請する側としては、強い反射を起こす可能性がある構造物については、強い反射物"なし"とした最小安全距離から "あり"とした最小安全距離までの間は グレーゾーン ととらえる必要があると思慮します。問題になるような建物がその領域にある場合には、エクセルに「1」を入れる6dB加算のみならず、殊更に 自分で細かくシミュレーションを行い、その結果を、理由をはっきりと述べたうえで併記する方が望ましいと考えます。

図7

試しに、図4のアンテナを用いて、強い反射物"なし"とした最小安全距離、および、"あり"とした最小安全距離を計算すると、次のようになります。

図7

試しに、図4のアンテナを用いて、強い反射物"なし"とした最小安全距離、および、"あり"とした最小安全距離を計算すると、次のようになります。

表8

この例の6エレ200Wでは20mから40m程度ですから、2軒先程度までを考慮に入れれば十分でしょう。しかし、より大きなアンテナであったりパワーが大きな場合は、本当に図7のイメージになると思います。

表8

この例の6エレ200Wでは20mから40m程度ですから、2軒先程度までを考慮に入れれば十分でしょう。しかし、より大きなアンテナであったりパワーが大きな場合は、本当に図7のイメージになると思います。

(4) 判定すべき場所と電界強度計算について

告示第300号の3には、-

3 電波の強度は、算出に係る送信空中線の位置からその最大輻射方向(最大輻射方向が定まらないときは任意の方向)を基準とす る45度間隔の各方位に存在する人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所について、送信空中線から最も近い地点から少 なくともλ/10[m]間隔の各地点(以下「算出地点」という。)で算出する。各算出地点においては、大地等の上方10cm (300MHz未満の周波数においては20cm)以上200cm以下の範囲の少なくとも10cm間隔(300MHz未満の周波数において は20cm間隔)となる位置で算出を行い、その最大値を求める。ただし、各算出地点は、送信空中線及び金属物体から10cm以上 (300MHz未満の周波数においては20cm以上)離れていなければならない。

なかなか難しい表現なので、どこでどう計算して、どう判定すればよいのか、具体的に読み解いてみます。 先の総務省の手引書:

https://www.soumu.go.jp/main_content/000884535.pdf

のP7のフローチャートに従います。

これによると、

①まず俯角減衰なしで計算し、それでOKであればよし。だめなら

②俯角を入れて計算してみる

という手順で計算することになっています。

敷地境界 一番基本的な例です。まず俯角減衰を考えずに敷地境界で計算してみます。

敷地境界は、 「送信空中線の最大輻射方向に存在する場所について、送信空中線から最も近い地点から少なくともλ/10[m]間隔の各地点で算出」するという文言の、「送信空中線に最も近い地点」に相当します。 もうそれ以上は送信空中線に近づけない 「塀」があるからです。

このことは、先の総務省の手引書:

https://www.soumu.go.jp/main_content/000884535.pdf

P20の"アマチュアの例"に示されています。つまり、

-

人が通常、通行し、集合し、その他出入りする場所のうち、送信空中線に最も近い地点は、塀がある地点なので、まず塀の

ある地点(アンテナ直下から水平方向に5m 離れた地点)での電波の強度の算出を行います。

- 告示では、算出地点において、地上200cmまでの範囲の最大値を求めることとなっています。基本算出式で得られる電波の強度は、距離の自乗に反比例するので、空中線に最も近い点が最大点となります。したがって、地上200cmの位置の電波の強度を求めることとします。このときアンテナからの距離Rは、次のようにして計算します。

図示すると、次のようになります。数字は仮の値です。

図8

「塀がある地点」には、道との境界だけではなく、隣家との境界(で塀の上空2mの点)も含まれます。道でも隣家でもよいのですが、要はアンテナ端から見て最も近い点で算出することが必要です。

この一番近い点で俯角減衰なしで電界強度を計算して、それが基準値以下であればOKなわけです。ダイポールなら図8の "X" が表1の値以上であればOKのはずで、それで終了です。

ビームアンテナなら、俯角減衰を考慮しないこの状態なら難しいかもしれません。ダメなら表7で求めたように俯角減衰を使って試してみます。

図8

「塀がある地点」には、道との境界だけではなく、隣家との境界(で塀の上空2mの点)も含まれます。道でも隣家でもよいのですが、要はアンテナ端から見て最も近い点で算出することが必要です。

この一番近い点で俯角減衰なしで電界強度を計算して、それが基準値以下であればOKなわけです。ダイポールなら図8の "X" が表1の値以上であればOKのはずで、それで終了です。

ビームアンテナなら、俯角減衰を考慮しないこの状態なら難しいかもしれません。ダメなら表7で求めたように俯角減衰を使って試してみます。

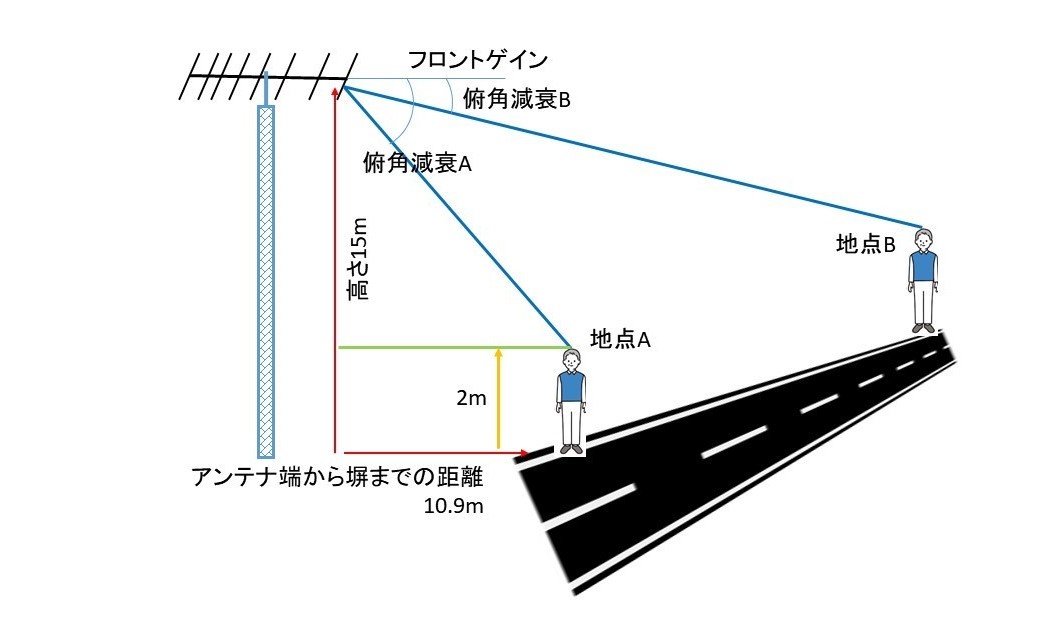

少し離れた点 ビームアンテナで俯角減衰量を考慮して直近点がやっとOKになるというような場合には、実はこれだけでOKとはいかないようなことがあります。アンテナ直近の地点Aより、遠方の地点Bのほうが電界強度が上がることがあるためです(実例)。そのため、「送信空中線の最大輻射方向に存在する場所について、送信空中線から最も近い地点から少なくともλ/10[m]間隔の各地点」についても、都度、俯角減衰量を考慮しながら算出するのです。

図9

これは、遠方の方がアンテナを真正面から見た角度が浅くなり、距離は遠くなるけれども俯角減衰量が少なくなるためです。

図9

これは、遠方の方がアンテナを真正面から見た角度が浅くなり、距離は遠くなるけれども俯角減衰量が少なくなるためです。その例を表9に示します。

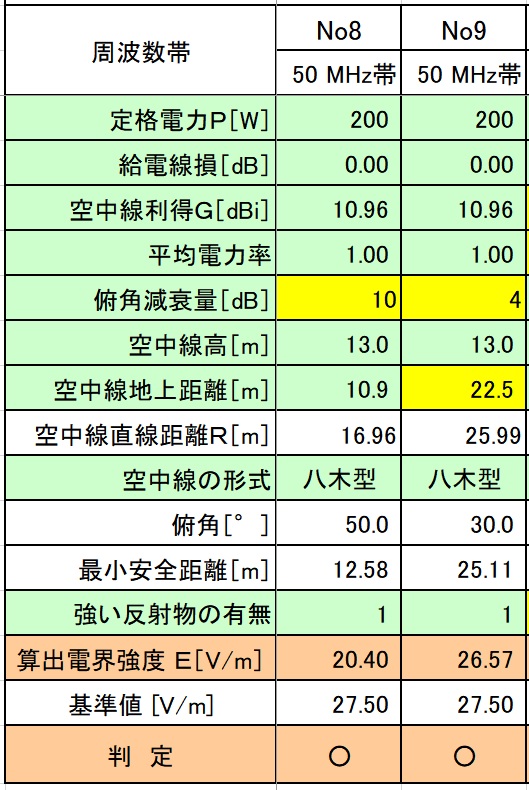

表9

図4のアンテナを用い、俯角50度の地上2mの点と、少し遠方の、地上距離22.5mで俯角30度となる点について計算しました。俯角30度の時の俯角減衰量は図5より4dBとしました。

いずれも強い反射はありとしました。

表9

図4のアンテナを用い、俯角50度の地上2mの点と、少し遠方の、地上距離22.5mで俯角30度となる点について計算しました。俯角30度の時の俯角減衰量は図5より4dBとしました。

いずれも強い反射はありとしました。そうすると、算出電界強度は俯角30度の点の方が強く、26.57と出ました。基準値ギリギリです。このように遠方の方が強くなることがあります。ここでは俯角30度の一点のみを計算していますが、例えば俯角25度の点では基準値を超えるかもしれません。どこでそういうことが起きるか、起きないかは、面倒ですが総当たりで計算してみるしかありません。それこそλ/10[m]間隔の各地点で全部計算してみて、全部でOKであることを示す必要があります。 しかし実際問題として、自分の家の敷地境界から遠く離れた場所でNGになってしまうと、手の施しようがありません。やれることは、アンテナを高くするか、垂直面指向性の鋭いアンテナやフロントゲインの小さなアンテナに交換するか、あるいは簡単に、パワーを落とすとか、、、いずれにしてもあまり進みたくない方向の対策でしょうか。

向いのマンションのベランダ 判定すべき場所について、比較的単純な例を2つ示しましたが、近隣のマンションのベランダは「人が通常、通行し、集合し、その他出入りする場所」、判定すべき場所に該当するでしょうか? 窓の内側の部屋の中はどうでしょう?

図10

近隣マンションのベランダは、塀を超えた隣家の土地と同じく そこを所有する人が自由に出入りする場所ですから、電波防護の趣旨からすると該当すると解釈するのが妥当でしょう。

図10

近隣マンションのベランダは、塀を超えた隣家の土地と同じく そこを所有する人が自由に出入りする場所ですから、電波防護の趣旨からすると該当すると解釈するのが妥当でしょう。図10の状況ですが、このような場合は俯角減衰がない状態で、この距離の電界強度を計算することになるでしょう。ベランダは地面ではなく上空にあるので、この計算では地面反射のK=4は考慮する必要がありません。また、ベランダの奥行きに比較すると50メガ以下ならベランダ内の反射波が同振幅同相で重なることもないでしょうから、強い反射もなしにできます。よって、数値的には少しは楽になりますが、俯角減衰はなしにせざるを得ません。

エクセルの式をそのように変形し、図4のアンテナを用いて最小安全距離を計算すると、表10のように9.95mと出ました。平均電力率を0.5にすると7mです。

表10

近隣にマンションがあってベランダがアンテナに正対しているような場合は、アンテナ端からそのベランダまではこれ以上の距離が必要です。

「近隣」のめどは、強い反射物なし、俯角減衰なし、定数Kを1にした状態で計算した最小安全距離です。

一方、「窓」の内側の部屋は、定量的考察は難しいですが、建物素材による減衰が期待でき、最小安全距離より近くだとしても対象外としてもかまわないと思慮します。つまり、ベランダではなく窓だけが面している場合には問題なかろうと考えます。

表10

近隣にマンションがあってベランダがアンテナに正対しているような場合は、アンテナ端からそのベランダまではこれ以上の距離が必要です。

「近隣」のめどは、強い反射物なし、俯角減衰なし、定数Kを1にした状態で計算した最小安全距離です。

一方、「窓」の内側の部屋は、定量的考察は難しいですが、建物素材による減衰が期待でき、最小安全距離より近くだとしても対象外としてもかまわないと思慮します。つまり、ベランダではなく窓だけが面している場合には問題なかろうと考えます。

マンション・戸建ての混在地域 現実の世界はどうでしょうか? 以上の3つの例のように単純でないことは容易に想像できます。

例えば都市圏の第1種住居地域のような地域では、2階建て戸建てにルーフタワーを置いて、敷地境界いっぱいまで届くような大きなアンテナを据えているようなシーンを見かけることがあります。後ろにはマンションがあって強い反射を起こす建物になるし、そのマンションにはアンテナに正対したベランダもあります。しかも、隣の家から見ると、アンテナ端は、ベランダから手を伸ばせばほとんど届いてしまいそうな位置にあるのです。

このような場合はどうすればよいのでしょうか?

図11

この例の場合、考慮しなければいけないのは、①敷地境界上空2mの点、②隣家のベランダ、③後ろのマンションのベランダ、④それに、俯角が浅くなる 少し離れた道路上の点 になると思われます。全部です。

図11

この例の場合、考慮しなければいけないのは、①敷地境界上空2mの点、②隣家のベランダ、③後ろのマンションのベランダ、④それに、俯角が浅くなる 少し離れた道路上の点 になると思われます。全部です。

まず、敷地境界上空2mの点です。

このような例では、敷地境界上空2mを対象にした距離Gは、ほとんどアンテナの地上高だけが効くようなことになります。地上高-2mで、多くは10m+@でしょう。ざっくり表1のダイポールの場合の例の1.5倍から2倍でしょうか。

まず俯角減衰なしで計算してみますが、距離1.5倍から2倍ならアンテナゲインが3~4dBDを超えると難しいでしょう。2エレのHB9CVでもダメかもしれません。したがって、俯角減衰量を考慮に入れる必要があります。そうすると、俯角は90度に近いので大きな俯角減衰が期待でき、問題ない場合が多いでしょう。 しかし隣のベランダからみた距離Fは厳しいです。F<Gで、おそらく数mでしょうか。

試しに、俯角50度として図4のアンテナで最小安全距離を試算してみると、次の表11のようになります。

表11

平均電力率1なら、強い反射物なしとした表7の試算の丁度2倍で12.58m、平均電力率を0.5にすると8.9mです。

表11

平均電力率1なら、強い反射物なしとした表7の試算の丁度2倍で12.58m、平均電力率を0.5にすると8.9mです。

これはまさに"ぎりぎりの例"ではないでしょうか。

後ろのマンションさえなければ大した問題にはならないでしょうが、マンション次第ではぎりぎりのせめぎ合いが必要かもしれません。

例えば、アンテナの地上高を1m変えると俯角減衰量が大きく変わるので、うまくいく可能性が上がります。ブーム長が50cm短ければ良いと言うことがあるかもしれません。もちろんパワーを落とせばぐっと楽にはなります。

後ろのマンションはどうでしょうか?

マンションのベランダは表10に示した最小安全距離9.95m、7.03mより外にあるでしょうか?

住居専用地域であれば、隣に3階建ての家があってそのベランダがアンテナに正対している場合でもクリヤできそうな距離ではありますが、第1種住居地域などでは、アンテナの方を向いているベランダがあるマンションがその中あるかもしれません。そのような場合はよく検討することが必要です。 先に例示した「遠方の点」についても、念のため計算しておくことが必要です。 これら全てをあらかじめ十分検討し、場合によっては(検査に来るなら)申請に合わせてアンテナ工事をしておく覚悟も必要と思慮します。

都会でよく見られるシーンだと思うだけに満足な結果を示すことができず残念ですが、これが実態ではないでしょうか。

一方、平均電力率の重要さはご理解いただける思います。

ギリギリまで考えてみて、どうしようもなくてパワーを落とすのは致し方ありません。

しかし、 いざ申請するとなると、アンテナ立面図や付近との関係を示す図などの提出も求められますから(総通局ごとに異なると思いますが)、提出した図面をもとに、後出しで、「向かいのマンションのベランダはどうですか?」など、面倒な条件を問われても、出してしまっては後の祭りで引っ込みもつかなくなります。申請して設備を改善するつもりが墓穴を掘ることになって、パワーを維持できなくなることもあり得ます。

そういうことにはなりたくないですね。まして、「分からなければ1を」の結果パワーを落とすことになる というのでは全く釈然としません。

試算例の整理 以上に述べた、様々な条件を組み合わせて試算してきたものを表12にまとめます。

表12

No1は200W+ダイポール。JARLの資料にも示されている結果です。

表12

No1は200W+ダイポール。JARLの資料にも示されている結果です。No2以降は6エレを使って試算したものです。 No2とNo3は、俯角減衰率を考慮せず、またゲインを入れ間違った計算結果です。現実離れした要求が突きつけられてしまっています。

No4はゲインを入れ間違った状態で50Wにしてみたものですが、こんなことで〇になっても意味がないというつまらない結果です。 No5は、表7に示したものです。200Wでゲインと俯角減衰量を正しく入力し、強い反射物なしとしましたら、俯角50度方向の最小安全距離は6.29mと出ました。これなら、敷地境界で見る限りは、6エレ200Wが十分可能なレンジといえるのではではないでしょうか。 次のNo6、No7は、どのくらいの距離に大きな構造物があったら「強い反射を起こす可能性がある構造物」として認識しないといけないかを示すのに用いました。

この、半径19.9mから39.79mのドーナッツ状の範囲はシミュレーションのグレーゾーンと言え、個別に十分な検討が必要であると思慮します。

No8、No9は、俯角減衰が効くアンテナ直近より直近より、効かない少し離れた点の方が電界強度が高くなる可能性があることを説明するのに用いました。

No10、No11は、ごく近くのマンションのベランダに対する影響を検討する目的で、計算式を変形して用いました。

No12、No13は、戸建てやマンションが並立する地域での、隣の家のベランダに焦点を当てて、最小安全距離の例を示す目的で用いました。

以上のようなことで、個別に検討しなければならない難しい問題もありますが、俯角減衰量や平均電力率の項目を駆使すれば、200W6エレがかなりの現実性をもって検討できることがわかりました。 QROの可能性

No14は、No13と同じ条件で送信機出力を500Wにしたものです。No13の200Wだと最小安全距離は8.59m、No14の500Wでも14.07mでした。アンテナをタワーに据えることを考えると余裕でしょう。もちろんinterferenceには注意がいりますが、この条件なら、難題の電波防護がクリヤできる可能性が大幅に拡がり、アンテナの地上高を少し上げれば、No15のように1kWでもいけそうです。 ただ、遠方の点については注意が必要です。この例をNo16に示します。強い反射物を考慮し、No9と同じ俯角30度の条件で地上距離27.7mで計算しました。俯角減衰量は4dBとしました。

そうすると、算出電界強度は34.13と出ました。No15では26.19でしたが、このように遠方の方が強くなり、基準値を超えてしまいました。

そこで、対策として、例えばパワーを500Wにすると、パワー1/2で電界強度1/1.41倍なので、ぎりぎり基準値に入ってきます。ほかの地点も網羅的に計算する必要があるのでこの計算だけで判断できませんが、この地上高でこのアンテナを使う限り、近隣住宅等の問題がなかったとしても、近くに6階建てのマンション等があれば、1kWは難しく、500Wなら可能性ありというのが結論です。

最近は50メガのkW'erも増えていると思いますが、都会地では今後は難しいのではないでしょうか。。。 アマチュア無線では定期検査が廃止されて久しいですが、当局がその気になって、再免許手続き時に電波防護関連書類の提出を求めるようルール改正すれば、kW'erは簡単に減らせると思います。

この試算結果をここに置いておきますから、参照にされてください。

ここで用いたアンテナはMMANAの参考に添付されているアンテナですから、実際にトライされる際にはご自分の条件に合ったアンテナ・数値に置き換えてください。

[注意]

この結果は、総務省のホームページからダウンロードしたエクセルを使ったものです。先に検討したように、エクセルは、「人が通常集合し、通行し、その他出入りする場所について、大地の上空2mまでの電界強度を計算する」場合に使えるように作られていますから、この前提を外れる場合には使えません。この点、十分注意が必要です。

(5) ま と め

[1]電波法施行規則21条の3の計算式は面倒ですが、総務省が公開しているエクセルを用いるとパラメータを入力するだけで判定結果が出ます。

ただこのエクセルは、「人が通常集合し、通行し、その他出入りする場所」は地面であるとして、その敷地境界等の上空2mの位置から、上空に存在するアンテナの端までの距離と、送信電力、アンテナゲイン等を用いて、「人が通常集合し、通行し、その他出入りする場所の上空2m」の電界強度を計算するように作られています。

想定した条件以外の場合は、式に手を加えるか、「合理的な方法」を自分で検討し、提案して進めなければなりません。例えば近隣マンションのベランダなど、調べたい地点が「人が通常集合し、通行し、その他出入りする場所」が地面ではなく上空であるような場合は地面の反射係数4を1にすれば大丈夫ですが、マンションのベランダに取り付けたアンテナが隣家のベランダにどのような影響を与えるかを調べたいような場合 には面倒です。

[2]エクセルへのパラメータ入力のポイントは、

①アンテナゲインの値を入れ間違わないこと、

②俯角減衰量を活用すること、

③運用するモードの平均電力率を考慮して記入すること

です。

これらにより、大きなアンテナをハイパワーで使う場合でも、申請書を提出できるレンジに入ってくる可能性が拡がります。

[3]特に、自由空間におけるアンテナ特性を正しく活用することが重要です。それでも、どうしても自由空間のアンテナ性能が入手できないときは、

①電力利用率は0.5であると言い切り、かつ、

②エクセルの係数4を1にして、アンテナゲインはカタログ値をdBi単位で記入する

ことでほしい条件に近づけられる可能性はあります。

また、エクセルの計算自体もある仮定にもとづくシミュレーションなので、アンテナ寸法(パイプ径含む)を忠実に入力したMMANAのシミュレーションを活用することも問題なしと思慮します。

[4]本件は、200W6エレといったごく一般的な固定局の存続に係わるような重要な問題ですから、JARLに、もう一歩踏み込んだリードをお願いしたいです。

①折角説明を作っていただいているので、間違いやすいところにもう少し説明を加えていただき、誰もが間違わないようにしてください。

②理想的ではない状態(野原にタワー一本を建てて柵で囲った状態 ではない状態)、例えば、上記した、ベランダアンテナ一本で頑張っているアパマンハムや、付近に強い反射を起こす建物がある場合 など、日本に多数存在すると思われる現実的な状態への対応に力を入れて頂きたいです。

総務省さんと連携して「人それぞれの個別の状況」にはどんな場合があるか、ほとんどの人はそのどこかに該当する というような何種類かに整理・分類して、ほとんどの人が「よりどころ」にできるようなガイドラインを作成されてはどうでしょう。個人単位で総務省と相談しなくとも済むようになります。JARLに相談窓口があると一層良いですね。

③自由空間におけるアンテナ性能が重要ですが、個人単位でバラバラにメーカーに依頼してもデータはまず出てこないでしょうから、JARLから各メーカーに公表してもらうよう お願いいただけないかと思います。これこそ、一般的な固定局の存続にかかわる重要データです。JARLの交渉力に強く期待します。

新生JARLの指導力、交渉力に期待しています。

連絡先 at jarlコム

お問い合わせには、ご氏名、コールサインを明記ください。

表1

この表は、「強い反射を引き起こす可能性がある構造物」(以下、「強い反射物」とします)は無い環境で「ダイポールアンテナ」を使う場合を想定して(様々な条件の詳細は後述します)、電波防護的にみて、第三者が自由に立ち入ることができる場所がアンテナ端からどれだけ離れていればよいか をメートル単位で、周波数と電力をパラメータにまとめたものです。

表1

この表は、「強い反射を引き起こす可能性がある構造物」(以下、「強い反射物」とします)は無い環境で「ダイポールアンテナ」を使う場合を想定して(様々な条件の詳細は後述します)、電波防護的にみて、第三者が自由に立ち入ることができる場所がアンテナ端からどれだけ離れていればよいか をメートル単位で、周波数と電力をパラメータにまとめたものです。 図1

例えば50メガで200Wの場合だと最小安全距離7.2m以上で設置されていれば問題ありません。

図1

例えば50メガで200Wの場合だと最小安全距離7.2m以上で設置されていれば問題ありません。 表2

何と、このアンテナで200Wで運用するためには30m以上の安全距離が必要という結果が出ました。強い反射物ありだと65mも必要になります。

表2

何と、このアンテナで200Wで運用するためには30m以上の安全距離が必要という結果が出ました。強い反射物ありだと65mも必要になります。 表3

少なくとも、200Wに6エレくらいまでは誰でもOKもらえるように書き方の説明をしてもらわないと、ほとんどの固定局には役に立たないのではないでしょうか。

表3

少なくとも、200Wに6エレくらいまでは誰でもOKもらえるように書き方の説明をしてもらわないと、ほとんどの固定局には役に立たないのではないでしょうか。

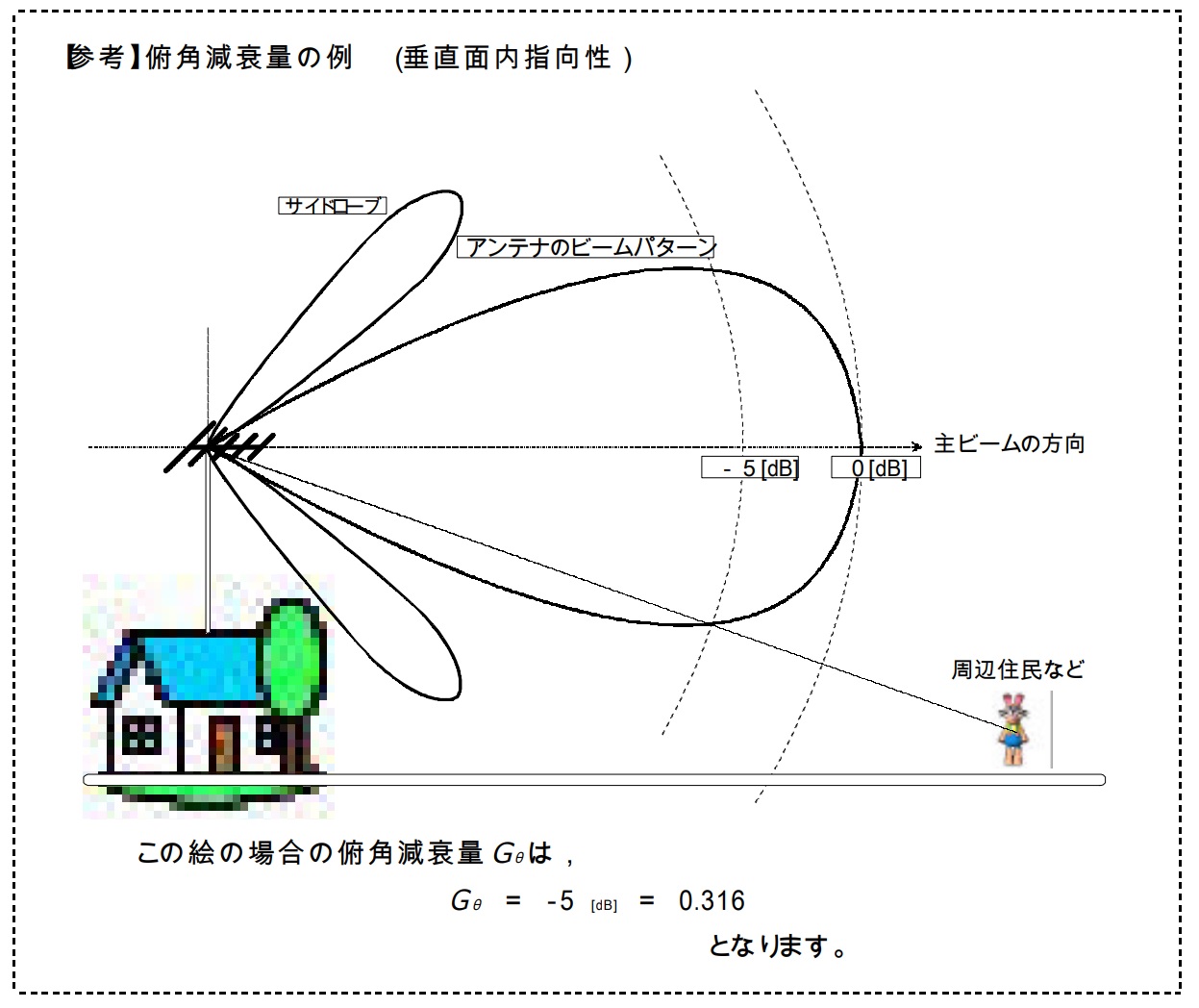

図2

今までの説明でお分かりのように、図は、自由空間におけるアンテナの垂直面指向性です。自由空間の特性を、家があったり人が居るリアルな空間に「さりげなく」重ね合わせて書いていますから、若干違和感があります。 が、いずれにしても、リアル空間で測定したアンテナの特性ではありませんので注意が要ります。

上で検討した式と照らし合わせてみます。主ビームの方向0dBというのがこのアンテナのゲインのことです。この図では、俯角減衰を説明する目的でアンテナの真正面を0とおいているようです。また、俯角減衰量は、住民が居る方向への減衰量で、この例では-5dBとなっています。2(1)式にあるSにこの減衰量を加えるわけです。

図2

今までの説明でお分かりのように、図は、自由空間におけるアンテナの垂直面指向性です。自由空間の特性を、家があったり人が居るリアルな空間に「さりげなく」重ね合わせて書いていますから、若干違和感があります。 が、いずれにしても、リアル空間で測定したアンテナの特性ではありませんので注意が要ります。

上で検討した式と照らし合わせてみます。主ビームの方向0dBというのがこのアンテナのゲインのことです。この図では、俯角減衰を説明する目的でアンテナの真正面を0とおいているようです。また、俯角減衰量は、住民が居る方向への減衰量で、この例では-5dBとなっています。2(1)式にあるSにこの減衰量を加えるわけです。 図3

また、強い反射物とはどのようなものでしょうか? 一般的には、アンテナ真正面のゲインをかけて輻射された電波が正面から反射すると考えられるような、アンテナより高いビル、あるいは鉄道等の高架、歩道橋などだと思われます。隣のマンションといったイメージです。

図3

また、強い反射物とはどのようなものでしょうか? 一般的には、アンテナ真正面のゲインをかけて輻射された電波が正面から反射すると考えられるような、アンテナより高いビル、あるいは鉄道等の高架、歩道橋などだと思われます。隣のマンションといったイメージです。