2005年6月5日掲載

この道はどこから始まったか、、、そう、AM送信機からであります。高校生のころに最初に手がけて以来30年、ようやく見えてきた、「完成」への道です。いよいよ、、、という期待感とともに、若干の寂しさも感じます。

少し思い起こしてみると、

1. このホームページに最初に紹介したのは、この記事

2. 1998年6月7日には、ウッドケースを作りました

3. また、1998年9月にはAMステレオに対応すべく改造!

4. さらに、機能を充実させ

そしていよいよ本稿へとつながるわけです。

ここに、改造の要点を書き出しました。そのうち今回は、やり残している、

(1)デザインの整備

(2)メカニカルフィルタ装着

(3)その他、細かいことの整備

を行います。まだ双三極管のプロダクト検波とSメータアンプが残ってますが、今回はちょっと横に置いておくことにします。

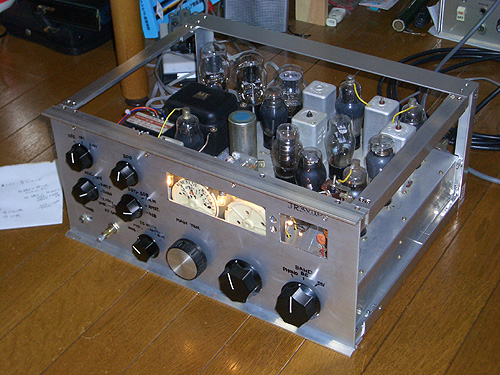

とにかく写真をご覧頂きましょう。

まずはケース。タカチのサッシと3mm厚のサイド板に包みこむ、いつものスタイルにします。従来使用していたパネルは隠しパネルとし、意を決して新しいパネルを用意することにします。

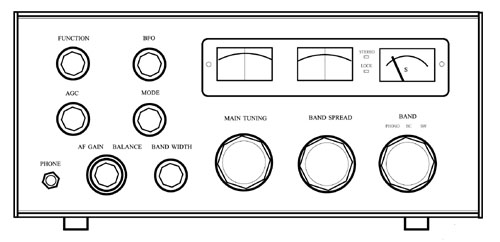

まだフロントパネルができていませんが、また完成次第写真をアップします。下のようになる予定。出来上がりはここで

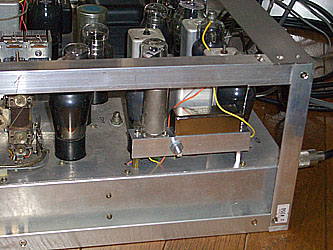

次にメカニカルフィルタ。運良くオークションで入手した、国際のMF455-ZL-21H というものを使います。製造番号:ELH 0719で、1968年Decの日付があります。なんと40年選手;真空管達と同世代です。

このフィルタは、面白いフィルタで、仕様書上の特性は、

・Center Frequency 453.5 KHz

・Carrier Frequency 455 KHz

・3 dB BW 2.3 KHz

・6 dB BW 2.38 KHz

・66 dB BW 3.90 KHz

・Insertion loss 6.5 dB

・Input/Output Resistance both 10K Ohms

おそらく455のLSB用フィルタかと思われます。昔のプロ用受信機に使われていた品でしょうか? ST管のラジオにつけるには、帯域がちょっと狭すぎるような気もしますが、真空管回路にそのままマッチしそうなインピーダンスです。

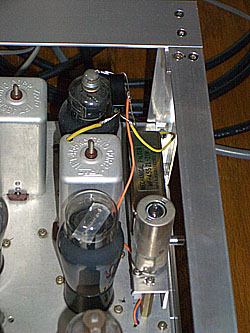

ただ、挿入損失がちょっと気になります;適当なアンプと抱き合わせで使うことにします。ここでは、泣いて馬謖を斬る思いで小型(!)の6BA6をアンプに用いることとし、いつでもpureなST管ラジオ に戻せるよう、L型アングルをサブシャーシとして全体を作ることにしました。

ボリュームは6BA6アンプのゲイン調整用。どこにでもありふれた6BA6ですが、本機にとっては初のMT管。これを「だいなし」と見るか、「MF搭載、、、おおっすごい!!」というかは意見の分かれるところでしょう。。。

ボリュームは6BA6アンプのゲイン調整用。どこにでもありふれた6BA6ですが、本機にとっては初のMT管。これを「だいなし」と見るか、「MF搭載、、、おおっすごい!!」というかは意見の分かれるところでしょう。。。

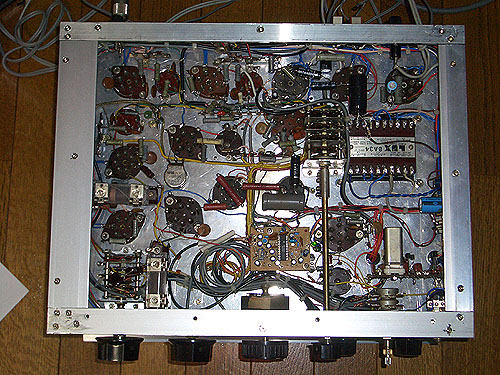

MF装着に関連して、ヒーターの安定化。手持ちにあったロードロップの三端子を用いて、発振管とBFOのヒーターを安定化しました。ヒーターの安定化は、経験上、ヒートラン後にフワーっと動いていくようなQRHに非常に効果的で、MF装着をさらに活かせると期待。

さらに、B+のドロップ抵抗のような発熱体をシャーシ上に移動しました。これでシャーシ内には目立った発熱体がなくなり、局発の熱変動自定数の長大化が期待できます。

さらに、ドロッパ抵抗を移設してできたシャーシ内の空きスペースに、ANTトリマを増設。帯域切り替えスイッチを2重ツマミとし、ベルトがけ(今は未だ、ワゴムがけ)でコントロールできるようにしました。実はこの、ANTコンペセーターがないっ ということは 本機にとっては一番の課題で、最初のデザイン段階(この一番下)から分かっていたことだったのですが、デザイン優先の観点からどうしても解消できず。。。それが最終章にいたって、よ う や く、2重ツマミの荒技を駆使して解消された事と相なりました。これは実は、ちゃんとしたアンテナを使って送信機と連動して使おうとすると、この手の受信機には必須。。。